Barnabé Laye (Porto-Novo, Bénin 11.6.1941 – Paris 3.04.2024)

En retard par rapport à ce que j’aurais voulu, je me suis décidé à sortir de mon deuil solitaire, et de reprendre des publications régulières sur mon blog, ayant demeuré longtemps silencieux. La première personne qui me vient à l’esprit est un « grand homme vrai », qui m’avait fait l’honneur de son amitié fraternelle : Barnabé Laye, médecin, poète et romancier.

« Gravées sur la peau du temps nos lignes de vie nos errances/ Et l’obscure destin qui nous pousse en avant.. Nous ne savons rien de ces alphabets impénétrables/ Saignés dans le granit au bord du chemin./ Nous marchons dans le brouillard des vaines espérances/ Et des horizons de muraille. »

Dernièrement, avec Barnabé Laye, on s’était perdu de vue. Avec le temps, j’avais été confronté à la maladie invalidante de ma femme, puis à l’enfermement du COVID-19, ensuite… Nous nous envoyions des promesses de nous revoir et de temps en temps des marques d’estime sur Facebook.

Quand Claudia est décédée, j’ai cherché les seuls amis auxquels je tenais à cœur, en leur demandant de venir à cette cérémonie du dernier adieu se déroulant au Crématorium du Père Lachaise. Dans le brouillard des souvenirs enchevêtrés de la veille, je me souviens pourtant de son appel téléphonique : il était à l’étranger, peut-être dans son Bénin natal, mais il m’avait dit chaleureusement qu’il viendrait sans faille, ce samedi 17 février. Ce jour-là, il y avait un peu de confusion : on ne nous avait peut-être pas donné un repère précis pour nous regrouper, notre toute restreinte famille et les amis accourus à nous faire courage et partager avec nous les manque de Claudia. On était dans un couloir aussi sombre que solennel, en attendant de descendre dans la petite salle, quand je reçus l’appel de Barnabé, très agité et comme perdu dans les allées environnantes. Je lui expliquai le bon parcours pour nous rejoindre. Tout de suite après, on nous a amené en bas. Et je fus vite rassuré et ravi en le voyant paraître avec son chapeau sur la tête : « Viens ! viens à côté de moi ! Nous sommes les seuls qui ne se séparent jamais du chapeau, et nous sommes ici, ensemble ! » Il fut très content de me revoir. Sous le regard bienveillant de mon épouse, on allait débuter une belle rapatriée. Malheureusement, et moi je n’en reviens pas encore, rien qu’un mois et demi après cette rencontre heureuse, insouciante et prometteuse, Barnabé Laye nous a quitté. Je ne sais pas ce qu’il lui est arrivé, car je l’ai su après ses obsèques . Ce samedi-là il semblait aller bien, il était serein, souriant… Je ne cesse de me demander pourquoi, si le pourquoi se trouve pour expliquer ce mystère de la fin et de l’absence.

En sortant de cette réunion, quelqu’un avait demandé à Barnabé comment, pourquoi nous nous étions connus. C’est un peu le réflexe typique des Français, celui de vouloir tout contrôler et caser dans une vitrine ou dans une logique connue. Barnabé avait promptement répondu que j’ai écrit une belle préface pour un de ses recueils et, ironiquement, avait ajouté qu’elle avait été très élogieuse, même au-delà… En fait, il le savait bien, l’amitié se déclenche en dehors de tout critère d’utilité, de reconnaissance et de possibilité de se rendre réciproquement service. L’amitié jaillit de l’intelligence de la vie qu’on a et qu’on reconnaît dans l’autre : une spéciale attitude à saisir au vol une certaine affinité dans la façon de voir les choses de la vie. C’est pour cela que l’amitié résiste au temps.

Barnabé Laye

Il y a aussi, si vous me permettez de plaisanter un peu, un autre élément qui a renforcé notre lien dès le début : la fidélité absolue au chapeau ! Récemment, en revenant de Rome — où s’était déroulée une émouvante rencontre autour d’un livre de poèmes de ma femme Claudia Patuzzi — j’avais fait une halte à Turin et je me promenais paisiblement avec ma fille sous les arcades de via Po quand un couple m’a souri. L’homme fit aussi un geste, pour m’inviter à m’arrêter et échanger quelques mots. Pris dans mes pensées je n’avais pas compris ce geste que lorsque ce dernier s’était éloigné : il portait en fait un chapeau très semblable au mien. Mais je ne pense pas que ce geste de sympathie, ce besoin de parler venait d’une forme de collectionnisme ou d’une conception élitaire de l’existence. Tout au contraire : le chapeau le rassurait et me rendait « intéressant » à ses yeux. Et cela je peux le confirmer parce que le hasard voulut qu’en sortant du train arrivé en grand retard, j’étais très fatigué et j’avais voulu prendre un taxi. Là, sur le parvis de la gare de Lyon, dans l’agitation d’une queue névrotique, harcelée per les taxis abusifs, le Monsieur du chapeau est réapparu. Il s’agissait d’un couple d’Anglais vivant à Paris mais mordu de Turin, comme moi. Hélas, on était en train d’avancer un peu dans notre connaissance quand, sans nous donner le temps d’échanger nos coordonnées, notre taxi est arrivé… Et maintenant je me demande s’il y aura une troisième occasion de se rencontrer un jour, quelques part à Paris, ou à Turin, à ce même endroit…

Barnabé Laye (Porto-Novo, Bénin 11.6.1941 – Paris 3.04.2024)

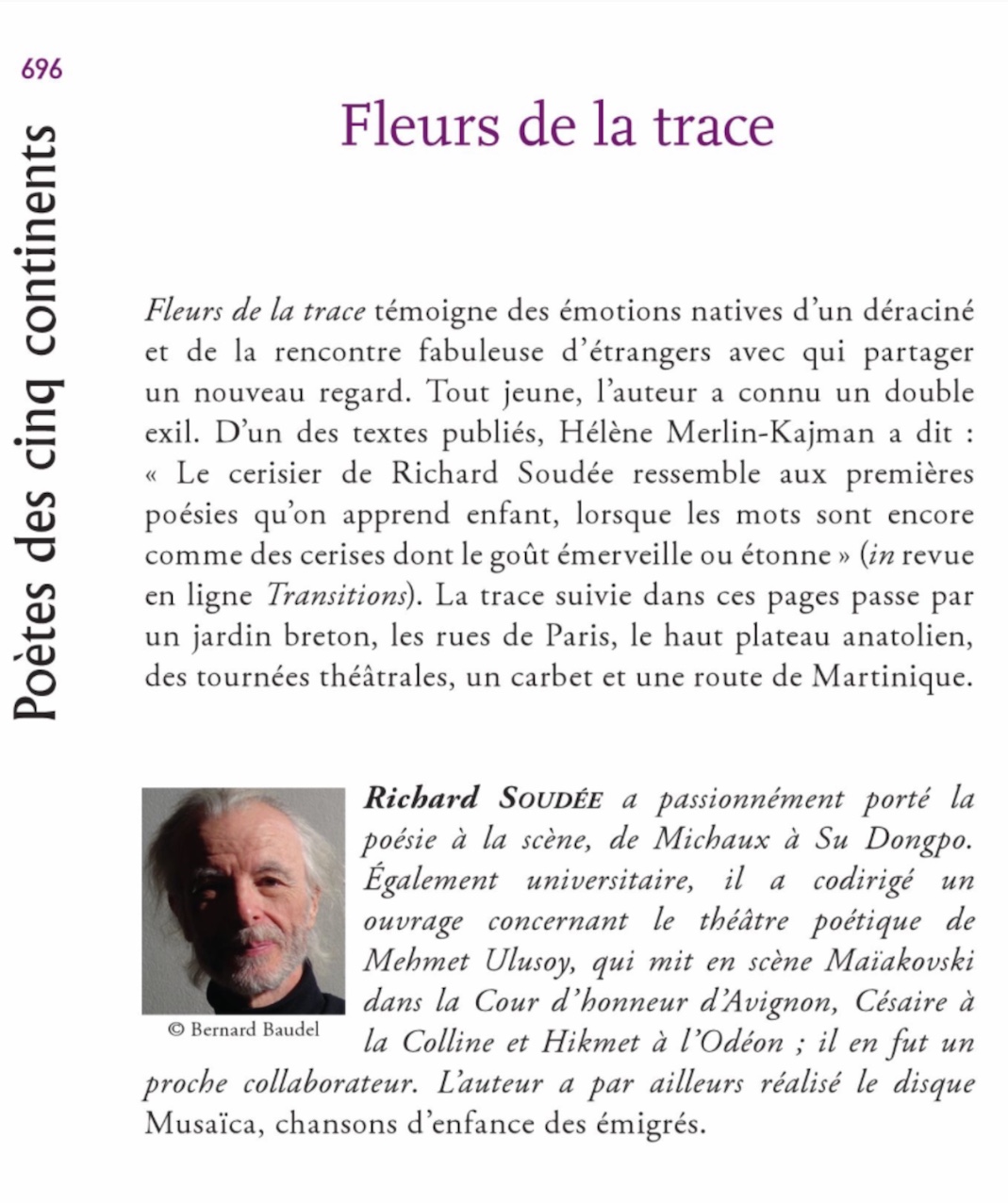

Revenant à lui, à mon ami perdu, je regretterai toujours le temps raté où j’aurais voulu converser, longuement, calmement, avec Barnabé, lui poser un tas de questions… J’irai chercher ses réponses dans ses vers immortels… dont quelques-uns avais-je assimilés lors de ma préface à ses Fragments d’errances [Acoria Éditions, 2015, 74 pages] :

Le regard poétique et la voix de Barnabé Laye

« Regarder le miroir en face/ Depuis longtemps j’ai redouté la terrible sentence/ Les deux mains sur le visage je me protège/ Comme l’autruche la tête au creux du sable… »

Toute épopée commence par un miroir, miraculeusement entier ou cassé, dans lequel le héros interroge son âme cachée ou son alter ego, avant de partir, brisant le miroir avec son corps, comme le fit l’Alice de Lewis Carrol, ou alors s’acheminant sur le côté, à reculons, toujours en lançant à ce redoutable interlocuteur — menaçant ou complice — un regard fugitif et fragmentaire.

« Toi homme… / Tu ne sais pas choisir entre l’amour et la vérité/ …/ Tu observes les étoiles petits soleils d’un ciel sans présages/ Tu aurais tant voulu regarder la mer. »

Le voyage que Barnabé Laye voudrait entreprendre n’est pas seulement le voyage à rebours dans le temps et dans la conscience que fit Ulysse. Le personnage qu’il incarne a bien sûr besoin, un besoin primordial et absolu, de revenir à certains nœuds et à certains lieux. Il a besoin de protester son déracinement précoce, sa rupture avec le monde d’où il a dû partir trop tôt.

« Tout s’est arrêté là/ À cette non-enfance/ …Je ne serai jamais un petit vieux/ …/ Je me blottirai dans le désordre d’un lit de tempêtes/ Porteur d’impétueuses circonstances. »

Il regrette une adolescence sinon une enfance qu’il n’a pas eues dans son milieu d’origine, sous le même ciel avec d’autres enfants et adolescents comme lui. Il professe donc la « nécessité » de partir. En même temps, il ne se cache pas l’inutilité de tout « retour sur le lieu du délit ». Tout y est changé, désormais ; tout y sera méconnaissable et perdu :

« C’est la saison barbare, la terre craquelée à mille endroits saigne et pleure. »

Quel est alors le thème dominant, le vrai thème, de ce texte important de Barnabé Laye, proposé sous le titre humble et prudent de « Fragments d’errances » ? Est-ce vraiment le voyage ? Si, dès le départ, on sait déjà qu’on ira à la rencontre de déceptions de plus en plus cuisantes et amères, à quoi bon alors raconter à nous-mêmes le puits de douleur sans fond de l’existence d’un poète ?

« Puiser dans la nuit/ Puiser dans le jour/ Nous rions à l’ombre des pleurs et des mascarades/ Parfois il suffit d’un ciel bleu/ Pour croire à l’avènement d’improbables miracles. »

Ce que j’ai retenu de la lecture de cet archipel de mondes, de voix et couleurs que Barnabé Laye a su dresser pour notre consolation et plaisir, c’est qu’en ce cas le voyage, appelé poétiquement « errance », n’est pas le voyage d’un seul homme avec une seule valise pleine ou vide. Il s’agit ici du voyage de notre civilisation même, incarnée par un homme courageux et digne. Un homme qui au cours de son existence a évolué énormément dans la science et dans l’art, sans jamais renoncer à sa nature, à sa spontanéité, à son penchant pour la rêverie et la poésie :

« Seul le bonheur est vrai/ Tout le reste est palabre ».

Cet homme héberge en lui l’homme Barnabé Laye, bien sûr, l’auteur de « Par temps de doute et d’immobile silence » ainsi que d’« Une femme dans la lumière de l’aube », œuvres remarquables et touchantes parmi tant d’autres. Mais, il se laisse aussi forger, façonner, abattre et parfois meurtrir par ce énième voyage qu’il entreprend pour accomplir sa mission, dans l’espoir d’en revenir enrichi de valeurs et témoignages à transmettre… Un voyage pourtant difficile, où l’insouciance de la découverte sera inévitablement contrariée. Est-ce qu’il a déjà le sentiment que sa mission pourrait ne jamais s’accomplir ?

« Chacun de nous livre des batailles/ Que les autres ignorent. »

Cette phrase ne nous donne qu’une réponse partielle. Tous ceux qui liront les poèmes de cet extraordinaire recueil tomberont plusieurs fois amoureux de phrases poétiques comme cette dernière, où Barnabé Laye, par une espèce de furie ou de folie, réussit à traîner par la seule force des mots, sur la passerelle d’un plateau invisible, des images réelles qu’il associe les unes aux autres dans un esprit de pure fraternité et de sereine bienveillance :

« Voici venir/ Les mots pour incendier les mensonges/ Les éléphants s’en vont jouer à la marelle. »

Il obtient cela comme par hasard, laissant surgir les montagnes du fond de la mer, la beauté extrême au milieu des infinies répétitions sans éclat de la vie ordinaire. La structure même de ce roman poétique a été conçue, à mon avis, en fonction de cette continue alternance entre réalité et rêve, amertume et espérance que toutes les âmes sensibles rencontrent dans le quotidien.

« Il faudra oublier les nuits du doute et des nostalgies/ …/ Et partir comme un envol de goéland au-dessus de l’océan/ Laisser dormir le mystère des cloportes sous les pierres. »

Les artistes aussi ont leur quotidien, leurs moments d’ennui ou de manque d’inspiration. Mais les poètes ne sont pas tous en mesure de l’admettre, d’accepter le caractère fragmentaire inévitable de toute œuvre poétique. Barnabé Laye, en homme vrai et poète vrai, ayant un but plus important que la poésie même, ne se borne pas à accepter ces limites, il les transforme en belle occasion. Car il utilise justement cette alternance entre prose poétique et poésie pour tisser la trame de sa fresque, pour peindre ou reconstruire les mondes que son personnage va traverser, toucher, respirer.

« Marcher pendant des heures dans le désert vert/ Il pleut des soleils et des ciels bleus/ Sur les coteaux sur les hautes vignes à l’infini. »

Voilà un exemple de ce que j’appelle « prose poétique », indispensable trait d’union narratif pour transformer le traditionnel recueil de poèmes en « récit en vers » où pointent, comme autant de perles, les morceaux où la poésie de Barnabé Laye est absolue et totalement autonome vis-à-vis de propos plus vastes sur le plan philosophique. Nous sommes en définitive invités dans un long poème ou tout est extraordinaire : la forme, le contenu et aussi la mise en place d’un récit versifié tout à fait libre qui offre aux lecteurs la possibilité de deviner ou imaginer une histoire — l’histoire de la vie de Barnabé Laye ou celle de tous les hommes généreux comme lui —, jusqu’à atteindre la possibilité de lire tout cela comme un roman :

Barnabé Laye (Porto-Novo, Bénin 11.6.1941 – Paris 3.04.2024)

« Seul/ Dans la maison cimetière/ Au milieu de ceux qui dorment sous les dalles de pierre/ Ils sont partis les uns après les autres les aïeux le père la mère/ …/ Seul / Comme un étranger dans la vieille bâtisse catafalque je suis de passage/ …/ Faut-il fermer les paupières pour apercevoir les silhouettes et les traits/ De ceux-là qui jadis parlaient marchaient riaient en ce lieu ? / …/ Sortir/ Sortir au plus vite du piège avant d’être englouti par le sortilège/ Presser le pas s’éloigner. »

Barnabé Laye est un poète, un grand poète. Ce n’est pas nécessaire, avec un auteur d’une telle envergure, de rappeler qu’il est aussi un écrivain, un grand écrivain. Mais ce poète et écrivain vit comme nous et avec nous dans un monde qui change où, pour tout dire, les évènements se précipitent au bord d’un chaos annoncé :

« Il n’y a pas d’étoiles dans les ciels noirs des temps d’holocaustes et d’ignominie. »

Il en est parfaitement conscient et pourtant il ne se dérobe pas à sa mission d’homme se trouvant à un moment clé de sa vie qui l’oblige à s’interroger sur le sens de son art et de sa poésie dans un univers en perpétuelle mutation.

« Peut-être qu’un jour/ Par temps de pluie par temps d’oubli par temps d’insouciance/ Personne ne lira nos noms sur les dalles de pierres des monuments… »

Voyager, ce n’est pas seulement se perdre dans la beauté de la nature. Voyager, c’est justement aller à la rencontre des hommes et des femmes d’autres cultures, en faisant tous les efforts pour rentrer dans leurs langues et leurs mœurs. Car, le voyage vers un « ailleurs réel », permet de multiplier ses expériences, ses émotions et de développer davantage son talent pour en transmettre plus tard les vibrations et les couleurs…

« Il faudra se débarrasser des habits d’imposture/ Pour empêcher notre horizon de disparaître… / … / Un jour/ Il faudra briser la glace. »

Avec ce texte qui nous fera longtemps rêver et voyager, nous découvrons en Barnabé Laye le poète engagé que nous avons connu déjà dans ses premiers livres. Inlassablement, il construit des ponts pour le partage de la diversité entre les hommes et les femmes de notre temps. Partage de la beauté et de la poésie. Partage de la sympathie et de la compassion. Il ne peut s’empêcher de s’interroger sur le spectacle désastreux, ici et là, des conflits et des guerres. Le voyage ? Que deviendra-t-il le voyage ?

« Nous marchons dans le brouillard des vaines espérances/ Et des horizons de muraille. »

Fragments d’errances nous laisse, après sa lecture, les échos des voix d’ici et d’ailleurs. Des paysages et des visages hantent notre mémoire. Des mots affluent qui résonnent encore dans notre esprit et affleurent presque aux lèvres.

« …les oracles/ Se sont tus depuis longtemps/ …/ Maintenant courent partout des odeurs de genèses oubliées/ …/ Ce soir/ Rien dans le corridor du silence/ Une guitare pleure sur un lamento de Jimi Hendrix. »

Les deux chapeaux

Giovanni Merloni