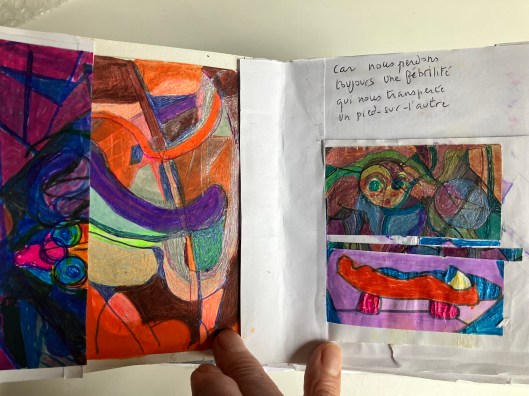

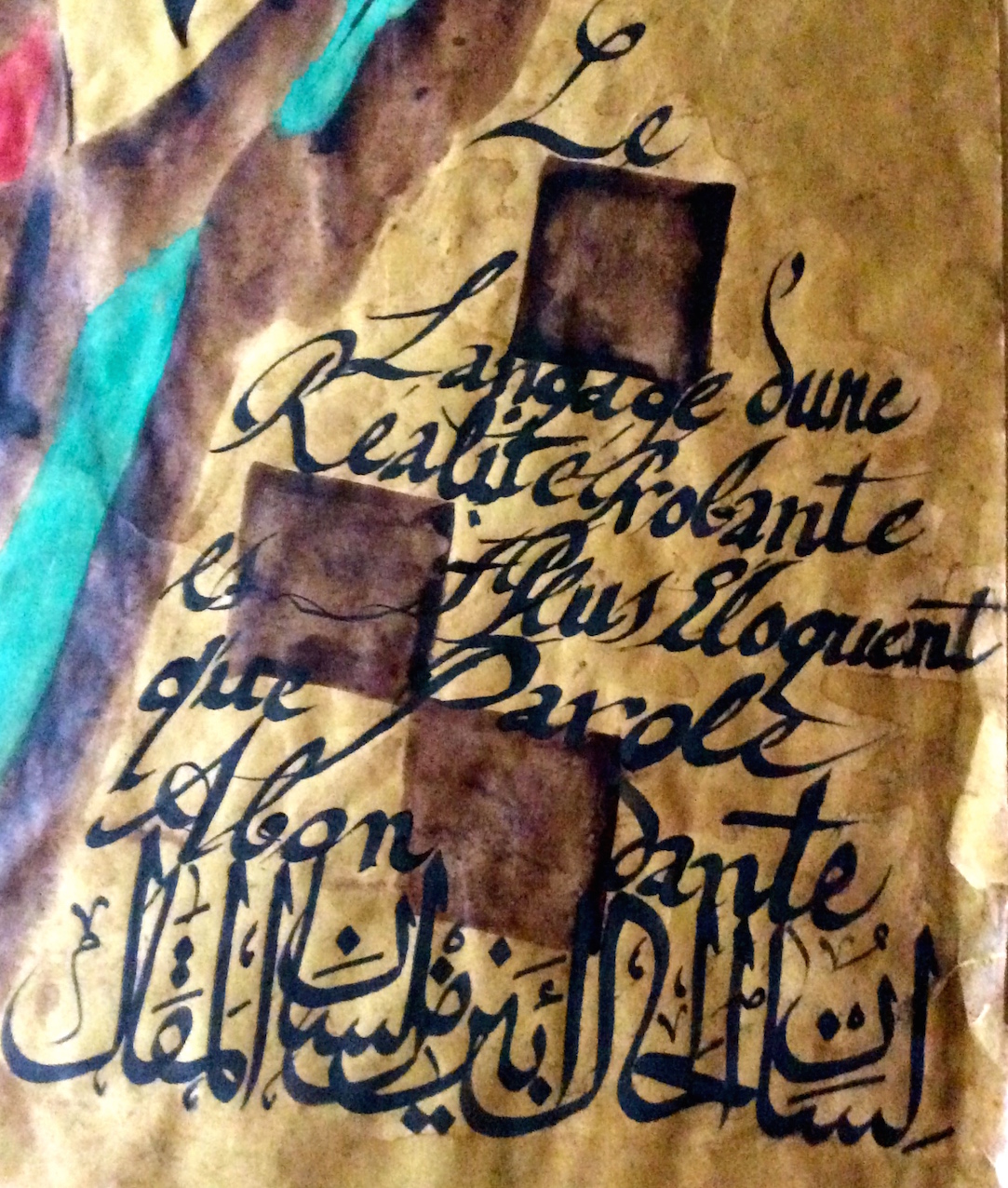

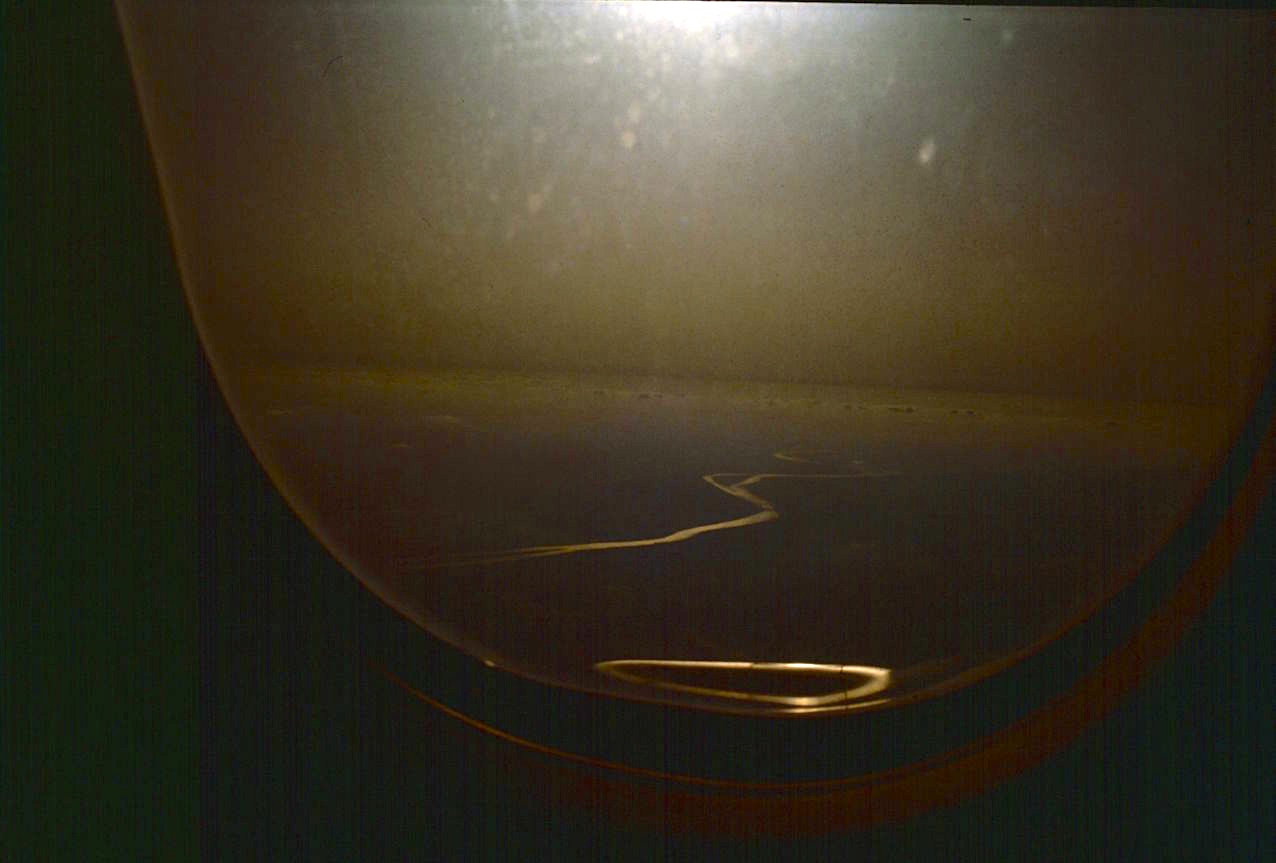

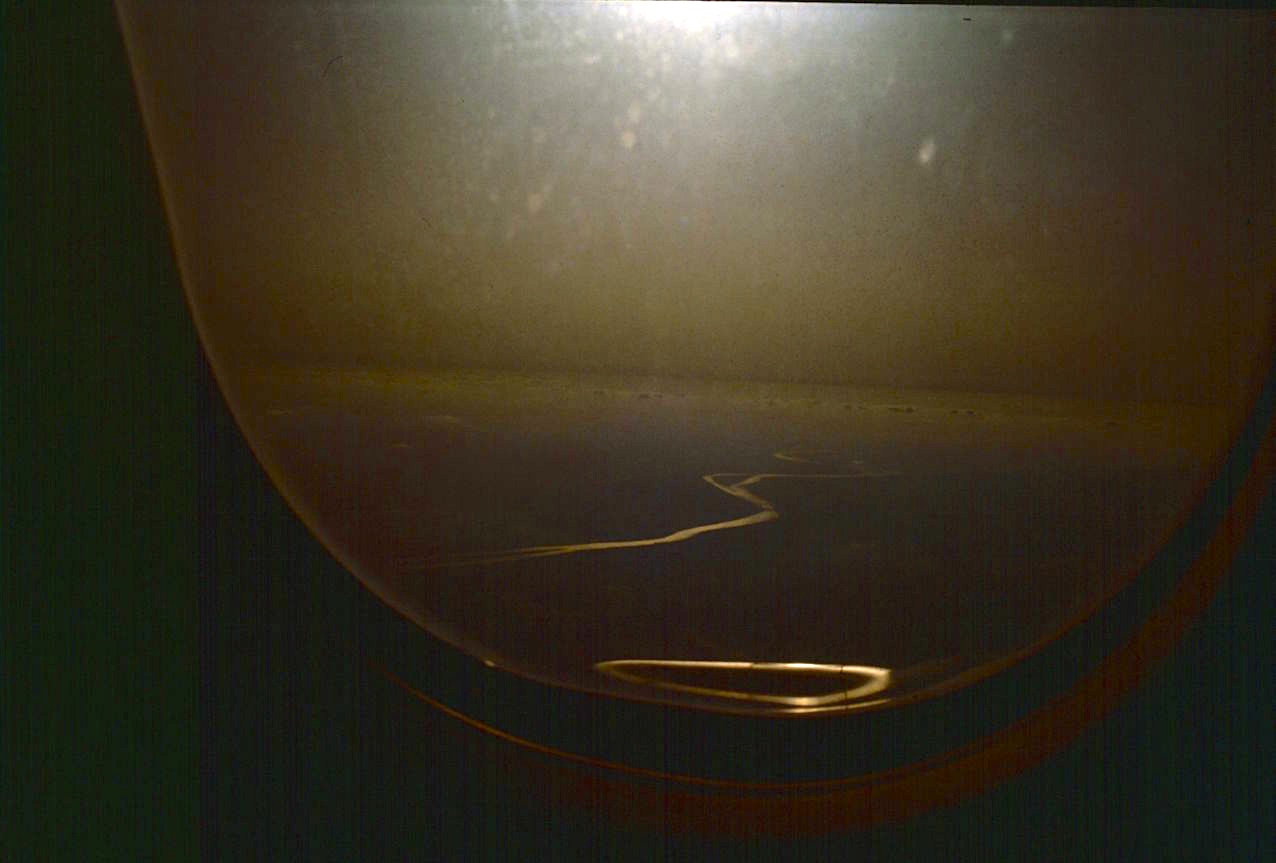

Le Nil depuis l’avion, 1983

La chronique extraordinaire d’une « vie ordinaire »

J’avais déjà présenté Nadine Amiel dans ce blog par un portrait essentiel, basé sur la publication de quelques-uns de ses vers et de ses tableaux. Au milieu d’une vision sereine et ironique de l’existence, j’avais cru voir en elle de petits mystères, constellés peut-être de petites traces d’une vie dure et parfois difficile.

D’ailleurs, j’en savais encore très peu.

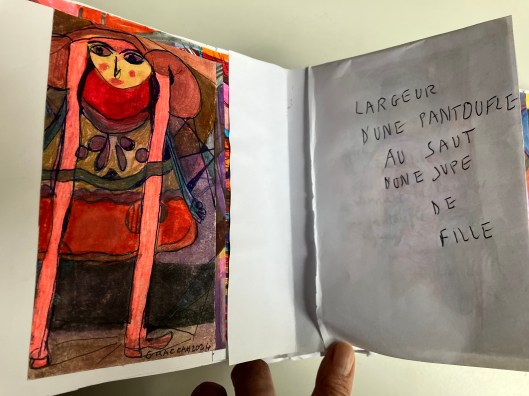

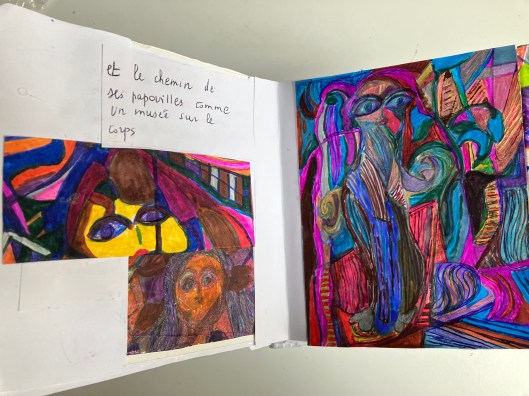

Un jour, Nadine m’a donné à lire son dernier livre. Il s’agissait, cette fois, d’un roman au titre engageant : D’Alexandrie vers le pays de Canaan. Un livre tout à fait particulier, à plusieurs égards, que je peux avoisiner assez librement. Tout en gardant l’esprit des publications du portrait inconscient où les portraits du dimanche, la plupart consacrés aux artistes et aux poètes, ne se proposent jamais comme de vrais commentaires. Car en fait la structure du livre et sa langue aussi m’autorisent à modifier sensiblement la praxis de sa présentation. D’Alexandrie vers le pays de Canaan de Nadine K, Editions Nouvelle Pléiade, Paris, 2008 — dans sa forme ainsi que dans l’exploitation de son contenu à plusieurs facettes — n’est pas un « objet » littéraire traditionnel. En utilisant une expression typique de notre quotidien, je vais m’adresser alors à ce Roman comme si c’était une personne en chair et os, en lui disant : « je vous laisse vous installer. Ensuite, vous vous présenterez vous-même ! »

Je me bornerai à suivre la trace de ses 39 chapitres. À travers les considérations, les suggestions et les élans poétiques de la narratrice, cette histoire, ainsi que la situation des contextes historiques traversés, en résulteront, comme j’espère, assez compréhensibles.

Évidemment, puisque je ne peux tout transférer dans une seule publication, ce sera la fantaisie du lecteur qui aidera à recomposer la mosaïque (ou le patchwork) aux couleurs toujours appropriées. Et j’imagine qu’il y aura beaucoup de personnes intéressées qui chercheront le livre dans les librairies…

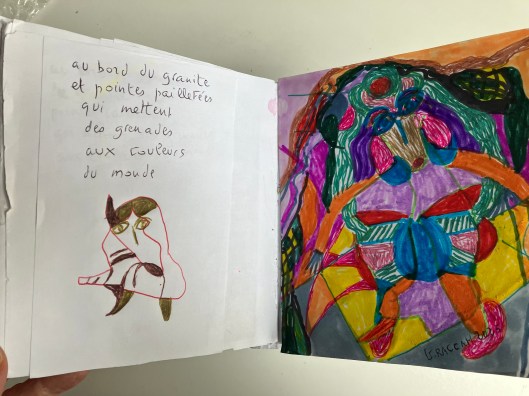

Quant à moi, ce n’est qu’à la dernière page de ce D’Alexandrie vers le pays de Canaan de Nadine Amiel (signé Nadine K.), que j’ai compris quelle avait été la sensation qui m’avait accompagné au fur et à mesure dans cette envoûtante et passionnante lecture : pendant 281 pages j’ai été entraîné par son récit autobiographique comme un radeau à la merci d’un fleuve, calme et accueillant au commencement, qui devient de but en blanc turbulent et orageux, avant de s’apaiser, enfin, dans une espèce de lac ayant une île au milieu : Israël (le lac) et le kibboutz (l’île), avant de remonter à la source (Paris). D’ailleurs, le long voyage de Nadine et de sa famille n’est pas qu’un « témoignage historique » sur l’exode forcé des juifs d’Europe en Israël. Elle nous offre aussi une « leçon de vie », un « manuel éthique » pour faire front aux imprévus, à l’injustice, à la discrimination et à la violence, tout cela accompagné par une rare « légèreté » ainsi que par un esprit « choral et collaboratif ».

Bien sûr, Nadine Amiel née Kantzer a su donner à ce livre le souffle indispensable pour ne pas se renfermer dans le journal d’une vie aux passages hasardeux et parfois difficiles. Tout au long de cet ouvrage, elle adopte une écriture d’équilibriste. Néanmoins, tout en marchant sur un fil suspendu bien au-dessus de nos têtes, elle trouve une façon très efficace pour inscrire les circonstances de sa vie dans la vie de millions d’autres vies, évitant soigneusement de livrer au public le énième document sur la pénible odyssée d’une « étrangère » – avec sa mère, sa sœur et son mari – dans l’époque la plus difficile pour les juifs d’Europe.

Une odyssée qui n’est pas terminée avec les horreurs de la Shoah et de la Seconde Guerre, car une nouvelle saison d’incertitudes s’affiche après le 14 mai 1948 pour les pionniers du nouvel État d’Israël ainsi que pour les juifs de toute la planète.

D’ailleurs, notre narratrice demeure critique envers toute régression dans la rigidité et dans l’incompréhension de l’autre. Si elle ne cache pas d’avoir partagé l’enthousiasme pour le naissant État d’Israël, elle ne cache pas non plus ses critiques aux dérives successives. Si dans ce livre, « en tant qu’étrangère », elle ne se juge jamais comme une victime, elle proclame son droit à la citoyenneté dans le monde civil. Un droit qui ne se sépare jamais de la tolérance et l’amour pour les autres personnes et cultures.

On dirait donc qu’elle partage sans réserve le mot de Theodor Adorno : « Écrire un poème après Auschwitz est barbare ».

Sans trop fouiller à la recherche du véritable sens de l’injonction du grand philosophe, Nadine K. se borne à nous donner les coordonnées de l’Histoire qui s’écoule autour d’elle. D’ailleurs, au fil de cette « chronique extraordinaire de vies menacées », elle néglige volontairement de citer les noms des camps d’extermination — Auschwitz, Goulag, Treblinka, Kolyma — « ces noms qui ont marqué le XXe siècle, percutant nos mémoires tout en interrogeant notre être au monde ».

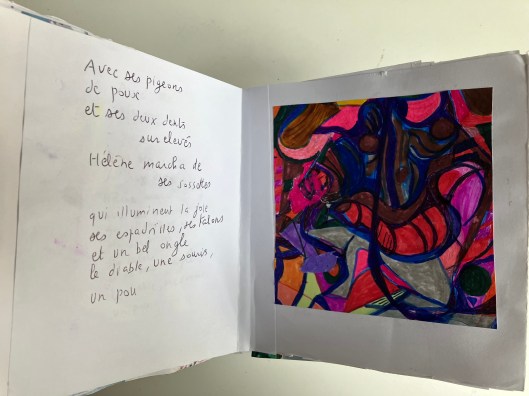

Nadine K. nous invite à nous pencher sur une « vie ordinaire », sur la magie des coïncidences, sur les sentiments humains les plus simples ainsi que sur le désir d’une vie illuminée par la beauté de la littérature et de l’art.

C’est peut-être la même vie « ordinaire » que tout le monde aurait aimé pouvoir assurer à la petite Anna Frank — son aînée d’un an à peu près — si celle-ci n’en avait pas été arrachée par l’inexorable filet de la haine.

Giovanni Merloni

Le Nil depuis l’avion, 1983

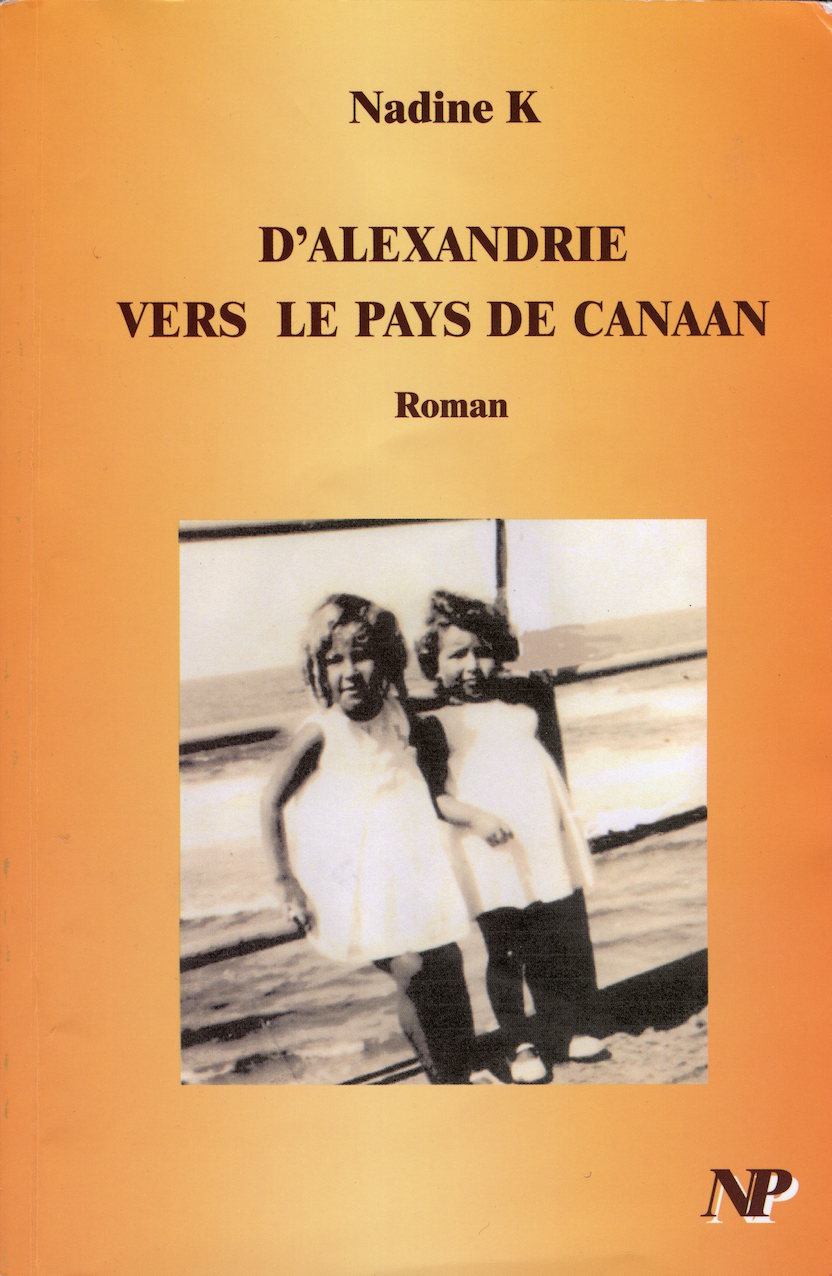

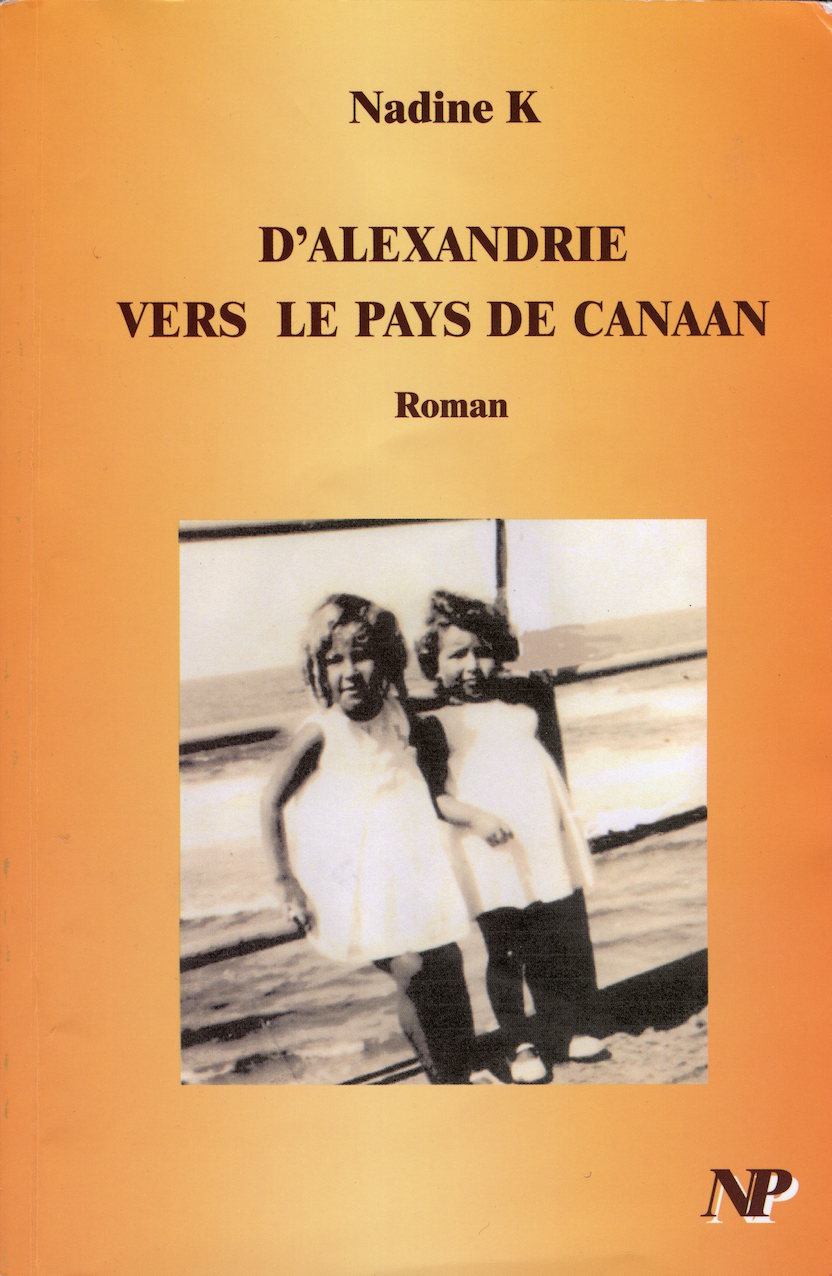

D’Alexandrie vers le pays de Canaan, un roman de Nadine K.

Prologue

(La « chronique » démarre à Odessa, en début du siècle dernier. Boris Kantzer, le grand-père de Nadine, est en train de discuter avec sa femme Rachel au sujet du talent précoce de leur benjamin Jacques, le père de la narratrice.)

(page 7)

« Tu te rends compte, Boris, il n’a pas encore 3 ans !… Tu as raison Rachel, d’ailleurs notre nom Kantzer, autrefois Kantsler voulait dire ministre »

(page 8)

« Un sombre destin les attend cependant. Un soir où il a neigé plus que de coutume. Boris sort de la synagogue. Il fait nuit noire. Il a du mal à retrouver le petit chemin habituel pour rentrer chez lui. Soudain son pied bascule et est happé par un trou dissimulé sous la neige… Pendant ce temps, les aiguilles de la montre tournent et Boris n’est pas encore là. Rachel est soucieuse. Il s’écroule devant la porte. La jambe de Boris est meurtrie. Elle s’appelle à un médecin. Celui-ci lui chuchote à l’oreille son inquiétude. De jour en jour la blessure s’aggrave. La gangrène gagne sa jambe et il décède quelque semaine plus tard. La scène est effondrée. C’est tristement qu’elle pense à ses cinq enfants et à l’énorme responsabilité d’un futur bien menaçant. »

(La grand-mère paternelle, Rachel, restée veuve, décide de partir en Égypte avec ses cinq enfants. Jacques, le futur père de Nadine, est le benjamin.)

(Quant à la famille de grands parents maternels, d’origine italienne, elle est installée au Caire depuis longtemps. Après la mort d’Hélène, sa première femme qui lui a donné huit enfants, le patriarche Aron Mirès épouse Henriette. De cette union naissent huit enfants. Inès, la future mère de Nadine, est la benjamine.)

Le pensionnat de la Mère de Dieu

(pages 14-15)

« À l’âge de l’adolescence Inès et (son frère) Gaston se rapprochent. Ils évoquent leurs désillusions. Ils ont un groupe d’amis commun. Ils fréquentent un milieu amateurs de comédies françaises et de bonnes lectures. Inès se passionne pour les grands écrivains tels que Pierre Benoît… Elle est sous le charme, elle décide de lui écrire. Elle reçoit en retour une lettre de quoi épater ses amies. Côté élégance, elle y met tout son talent. Elle n’hésite pas à commander des vêtements aux Galeries Lafayette à Paris. Tout son argent de poche y passe. »

La rencontre

(La rencontre entre Inès Mirès et Jacques Kantzer, futurs parents de Nadine, se déroule à Zamalek, riche banlieue du Caire.)

(pages 19-20)

« Quelques mois après ma naissance Rachel décède. Jacques est meurtri… Simultanément la crise économique mondiale sévit. Quelques années auparavant mon père avait monté dans le centre du Caire une entreprise de cuir. Il représente une Maison Autrichienne et les affaires semblent évoluer favorablement. Il désire s’agrandir et met en place dans les villages des représentants qui vendent à crédit. La crise aidant, l’entreprise fait faillite. Jacques est accablé. En réalité, la faillite est double, professionnelle aussi bien que conjugale. Devant les incessantes imprécations de mon père, ma mère cède sa bague de fiançailles et, de concession en concession, elle se trouve vite dépossédée. L’atmosphère se gâte. Pour seules conversations on évoque le Mont de Piété, les dettes nombreuses. Inès est au désespoir. Jacques n’est pas encore remis du décès de sa mère qu’il doit affronter un divorce. Il flanche dans la dépression. … Inès est contrainte, ses deux bébés dans les bras, de regagner le toit de sa belle sœur… elle décide de vivre à Alexandrie et volontairement s’exile… Une autre vie commence enfin pour nous ».

Alexandrie

(page 21)

« À Alexandrie notre première installation est à Ibrahmieh, pas loin du bord de mer. »

Notre école

(page 26)

« Quand j’ai pu manier ma plume mes premières lettres ont été pour mon père, ce père resté dans l’ombre qui soudain se révèle à moi. Très tôt je griffonne des petits mots à son intention. Il est fier mais m’a toujours soupçonnée de m’être faite aider par maman. Dans chacune de ses lettres il me dit : Ma chérie, je souhaiterais que tu écrives tes lettres toi-même ».

Notre maison

(pages 33-34)

« Notre chambre est meublée à l’ancienne. Une armoire avec un miroir, un chiffonnier et un meuble de toilette avec deux tiroirs. C’est dans un de ces tiroirs, côté gauche, que j’entasse à mesure les lettres de mon père si précieuses pour moi. J’ai jusqu’aujourd’hui du mal à en parler. Lors de mon départ précipité à l’occasion de mon mariage, elles sont restées à mon grand regret bien au chaud dans leur tiroir. J’espérais que maman me les amènerait quand elle viendrait en Israël, mais non. Cet acte manqué me poursuivra toujours. »

Notre quartier

(page 35)

« Le matin, dès que nous sortons de chez nous pour aller à l’école, nous croisons les élèves du lycée dont quelques-uns nous sont familiers. À mesure que nous avançons nous sommes confrontés aux scènes de rue typiques de ces pays d’Orient. C’est pour nous notre quotidien…

Parmi les indigènes qu’on rencontre dans les rues, nombreux marchent pieds nus et portent une jallabeya et un fez, bonnet tissé de fil rouge. D’autres portent plus volontiers un tarbouche, couvre-chef en feutre bordeaux avec un gland sur le côté. Ils appartiennent à une classe plus aisée. »

Notre gouvernante

(page 40)

« Madame S. joue un rôle majeur dans notre vie d’enfant où le cadre familial est, pour ainsi dire, cassé. Elle vient au secours d’une mère en difficulté avec elle même, elle embellit à sa manière ces jours fragiles qui fuient sans que l’on ne s’en aperçoive. Elle sait, à tous moments, recueillir nos états d’âme et panser nos bobos ».

La plage de nos amis de l’été

(page 45)

« La plage est à dix minutes de chez nous. Nous y allons à pied. Les chèvrefeuilles longent la route qui mène à la mer. À peine arrivées, le sable chaud et l’air marin nous réconfortent. »

(page 47-48)

« L’été touche à sa fin. Nous jouissons des dernières heures de soleil de ce jour finissant. Il disparaît lentement en déployant un éventail de couleurs qui nous plonge dans une demi obscurité. La mer est épuisée par l’agitation de ses vagues, une écume blanche frisonne et s’amenuise en se retirant vers le rivage. »

Rencontre avec mon père

(pages 49-50)

« Les enfants j’ai quelque chose à vous dire.

Visiblement elle (Inès, la mère de Nadine) éprouve une certaine gêne.

Vous êtes en droit de savoir que votre père vit au Caire et qu’il désire vous voir. Cette phrase tombe et nous laisse muettes. »

(page 51)

« Il me parle de littérature : de Madame de Staël, de Mme de Sévigné, de Mme Curie, de Voltaire, de Victor Hugo, de Pascal le distrait qui écrivait ses équations sur le capot des calèches. Et puis, par une polémique savante, il soutient que les femmes sont supérieures aux hommes. Un féministe avant l’heure ! »

La guerre éclate en Europe (1939)

(page 55)

« Jusque là nous avons été épargnés, mais quelques mois plus tard le spectre de la guerre va devenir pour nous aussi réalité. Voilà que les forces d’Hitler prennent la route de la Méditerranée. Les nouvelles qu’on entend à la radio sont de plus plus préoccupantes.

Le black out est déclaré.»

(pages 55-56)

« Eh ! Là-haut ! Éteignez vos lumières. Vous n’entendez pas la sirène ?

Quoique équipé… de papier bleu, il faut croire que nos lumières sont perçues de l’extérieur. Nous avons été taxés par l’agent de sécurité de malveillance, alors qu’il s’agissait d’une négligence involontaire. Ce monsieur nous accusait, procès verbal à l’appui auprès du… poste de police, d’avoir envoyé des signaux. Il s’est permis de laisser échapper des propos désobligeants à l’égard de maman. Ça en était trop ! Maman ne put contenir sa rage et alla jusqu’à rétorquer à son tour : « vous êtes un goujat, Monsieur !' »

Ce mot fut happé par nos oreilles enfantines qui en résonnent encore.

Cette nuit une bombe est tombée dans l’immeuble en face de chez nous. Le lendemain nous apprenons qu’une de nos petites camarades a été grièvement blessée à la tête. Ella a dû subir une trépanation et cela nous a beaucoup émus.

À la radio, on entend : « Le général Rommel et ses troupes sont à El Alamein, à trois heures d’Alexandrie. » … La panique gagne la population. On s’interroge ? Certains rejoignent leur famille au Caire. Nos voisins plient bagages. L’oncle Gaston et la tante Inès nous proposent de nous rendre chez eux afin d’être tous réunis au cas où le destin nous réserverait des surprises. »

(page 57)

« À la maison on se prépare pour aller chez l’oncle Gaston. Maman est très occupée à préparer non bagages. J’insiste d’emporter ma boîte de vers à soie et leur indispensables feuilles de mûrier. »

La famille réunie

(page 60)

« Ici à Palais nous avons le sentiment que les événements de ces derniers jours ne nous concernent pas vraiment. Je retrouve mes petits cousins dans leur petite chambre. Ils font rouler leur petites voitures sur le sol. Bruno m’aperçoit et il est très intrigué par la boîte que je tiens avec précaution sous mon bras. Il me demande : qu’est-ce que tu as dans cette boîte ?… Ce sont de vers à soie, voyons ! Ils ne mangent que de feuilles de mûrier et il ne faut pas les déranger car ils doivent dormir maintenant. »

(page 63)

« Le calme revenu, les grandes personnes s’empressent d’aller aux nouvelles. Installés au salon, silencieux, ils sont prêts à affronter la réalité qu’ils espèrent plus rassurante. De jour en jour les nouvelles évoluent favorablement pour les alliés. Les général Koenig remporte une victoire à Bir Hakim. Les Allemands sont forcés de reculer. Ensuite, c’est Rommel, le général allemand qui bat en retraite. C’est comme cela qu’El Alamein ne sera plus pour nous désormais qu’un mauvais souvenir. »

La guerre et ses conséquences

« Plus tard c’est le débarquement des alliés et la libération de Paris. C’est l’euphorie. Simultanément c’est la révélation des prisonniers des camps de concentration et de la mort (six millions de juifs ont été tués dans les camps d’extermination nazis). C’est Hiroshima qui mettra fin à cette guerre, mais à quel prix !

Nous n’en sommes pas encore là.

Pour l’heure, dans notre petit coin du monde, dans cet Alexandrie qui a retenu le souffle le temps d’une menace, celle d’El-Alamein, va reprendre le cours quasi normal de la vie. »

La Saint Valentin

(Les deux sœurs, Nadine et Huguette sont nées toutes les deux au Caire le jour de la Saint-Valentin, à une année de distance l’une de l’autre. Cette circonstance, toujours évoquée par leur mère avec enthousiasme, entraîne l’idée du jumelage mais aussi, inévitablement, celui d’une légère rivalité que l’auteure fait ressurgir à peine, par petites coups de son pinceau élégant et léger.)

Nos vacances de Pâques au Caire

(page77)

« Quand nous partons en voiture avec un ami de la famille, nous empruntons la route du désert, route monotone, mais combien impressionnante ! Nous faisons une halte aux « resthouse », petite buvette située à mi-chemin. Le temps de nous dégourdir les jambes, de boire une limonade et nous reprenons la route en scrutant l’horizon pour apercevoir, le moment venu, les pyramides Kéops, Keffren et Mykérinos qui sont devenues nos amies, tant notre enfance a été rythmée par ces visites annuelles au Caire. »

L’Egypte d’hier et d’aujourd’hui

(page 87)

« À cette époque l’Égypte est sous domination britannique. Il n’en demeure pas moins un pays accueillant . Les grandes villes sont habitées par une population cosmopolite. À côté d’une bourgeoisie locale vivent des européens venus de toutes parts. C’est pourquoi on parle plusieurs langues. On côtoie aussi bien des grecs, des turcs, des arméniens, des italiens, des français et des anglais. »

(Ils s’ensuivent 11 chapitres très intéressants et beaux, marquant l’adolescence de Nadine jusqu’à son épanouissement en jeune femme adulte, que je dois, hélas, sacrifier à l’économie de cette sélection. Voilà ci-dessous les titres) :

Le soir de Pâques

Les soldats en permission

Fin d’une époque

Les éclaireuses

Départ de maman au Caire

La matinée poétique

Mes cousines du Caire

Nos sorties au cinéma

L’oncle Max et mes cousins

Promenade sur la corniche

Les examens du B.E.P.C.

Vie active

(page 129)

« Nos exigences financières nous rappellent à la réalité. De concertation avec maman, Huguette et moi avons décidé de nous pourvoir d’un bagage pratique minimum pour tenter notre chance dans le monde du travail. »

(pages 138-139)

« Cette joie de vivre va lentement s’estomper. Le 14 mai 1948 la proclamation de l’état d’Israël par Ben-Gurion déclenche des remous dans le pays. Le climat politique s’envenime.Tous les états avoisinants se sont ligués pour évincer ce nouvel état. L’armée égyptienne est mobilisée sur le champ de bataille. Le roi Farouk et les autorités locales craignent la montée de mouvements subversifs de tous bords : les communistes, les frères musulmans, le sionistes. En conséquence ils entreprennent des rafles politiques et décident de les interner dans des camps, « Aboukir » entre autres.

Notre mouvement est menacé. Nous passons dans l’illégalité. Devant ce changement radical il nous faut repenser notre politique, repenser notre avenir. La plupart d’entre nous envisagent de partir à l’étranger. Certains y sont contraints. D’autres estiment devoir rester. Tous ceux, enfin, qui sont concernés par la naissance du nouvel état se rendront en Israël. Pour moi le vide fait place à la vie trépidante, pleine de sens et de responsabilité. Il me semble sombrer dans le néant. »

Le match de basket

(page 141)

« Je me laisse faire. Je me souviens de la petite fille timide, habillée d’une robe blanche avec un grand col marin qui a franchi le seuil de cette institution sportive pour la première fois. Mimi est à mes côtés. Elle a prit l’initiative de la rencontre et s’en acquitte fort bien. Elle m’emmène vers la salle d’athlétisme. C’est au fond du couloir que nous voyons apparaître nos deux héros comme s’ils avaient deviné notre venue. Mimi de dire : « Je te présente Victor et voici Marcel » avec un petit air entendu.

Après un court préambule j’entend une voix qui m’est inconnue : « Victor, tu raccompagnes Mimi, je raccompagne Nadine » (dit Marcel, celui qui sera connu plus tard comme le mari de Nadine).

(page 145)

« Dans le quotidien, mon nouvel ami travaille en qualité de chef comptable. Il a bien d’autres responsabilités dont j’ignore jusque là l’existence. C’est son côté militant. Depuis les révélations et les divers témoignages des rescapés des camps de la mort, les jeunes ont d’emblée ressenti la nécessité d’émigrer en Israël et de rejoindre les nombreux pionniers venus d’Europe et d’ailleurs tels Ben-Gourion, Golda Meyr et Moshe Dayan. »

Émigration vers Israël

(page 148)

« L’oncle Gaston aussi envisage de partir. La décision demande réflexion. La tante Inès propose qu’on en discute autour d’un dîner. Ils nous invitent pour le shabbat. L’oncle Gaston demande quelques conseil à Marcel avant de s’engager : Quelles sont les possibilités pour nous, à notre âge, de vivre en Israël et quelles seraient éventuellement les démarcher à faire ?

Tout d’abord j’approuve votre intention. Les derniers événements nous ont permis de prendre conscience que les étrangers sont indésirables. Tôt ou tard nous serons expulsés. Ce que je vous suggère c’est de rejoindre dans un premier temps un kibboutz. Vous pourrez évaluer la situation par la suite. C’est ce que je pense, mais ce n’est qu’une suggestion. Avant de partir, je vous mettrai en contact avec un de nos dirigeants afin qu’ils s’occupent de votre alya ».

Le procès…

(Engagés dans l’effort d’aider les uns et les autres « étrangers » à quitter l’Egypte, les deux meilleurs amis de Nadine, Benny et Jules – nom de bataille de Marcel – tombent dans le filet de la police et subissent un procès qu’ils affrontent avec grande souplesse et insouciance.)

La prison de Hadara

(pages 163-164)

« Nous étions en pleine saison hivernale. Cet hiver là fut très rigoureux. Les nuits étaient redoutables. Ils dormaient à même le sol sur une maigre paillasse. Le vent et la grêle soufflaient et pénétraient à travers la lucarne placée au-dessus de leur tête. Ils avaient beau s’emmitoufler de vêtements chauds. Rien n’y faisait. Ils racontèrent qu’ils avaient revêtu tous les vêtements en leur possession. Certains, ils les enfilaient côté devant et d’autre côté dos. Peine perdue. Ils se blottissaient dans un coin de la cellule. Ils ne parvenaient pas à calmer le grincement de leurs dents et leurs articulations en avaient drôlement souffert…

C’est à travers la grille que Jules et Benny tentèrent d’établir un dialogue. C’est dans une cacophonie indescriptible qu’ils parvenaient à transmettre en français de précieux messages « Enveloppez les aliments dans des journaux » criaient-ils. Ceci leur permettait de s’informer de l’actualité. « Placez une lame à raser au fond de la soupe ». Cette lame allait être collée à l’aide d’un peu de salive au mur gris de la cellule. Indécelable défi. Elle leur permettrait de se raser avant les visites des parents pour ne pas les démoraliser. »

Aujourd’hui on se marie

(page 182)

« Marcel, muni de son passeport et moi de ma feuille de route, nous empruntions avec appréhension le fameux passage tant redouté. Moment crucial. Le effendi de service examina à tour de rôle les passeports et la feuille de route et, imperturbable, tournait les pages de son registre et lisait à mi-voix les noms des personnes recherchées pour un manquement au fisc ou tout autre délit. Soudain, il leva les yeux vers nous et nous observa. Il prononça notre nom qu’il répéta une ou deux fois, nos cœurs s’arrêtèrent de battre. Une minute dit-il…

Ces quelques secondes furent interminables, quand il enchaîna en grommelant : Non, c’est un autre… Un soupir et nous voilà sur le IONIA. »

La traversée sur le Ionia

(Belle description des premiers jours de « lune de miel des époux Amiel » d’Alexandrie jusqu’à Marseille.)

Notre arrivée à Paris

(pages 193-194)

« Je me sentis toute petite dans ce grand Paris dont j’avais tant rêvé. Il pleuvait ce jour-là. La noirceur des immeubles se confondait avec mon état d’âme. J’avais quitté mon pays natal, je laissais derrière moi : maman, ma sœur et toute mon enfance. Je ne me souviens pas, cependant, avoir été suffoquée de nostalgie. J’étais, il est vrai, bien entourée. Mes gardes du corps étaient grands assez pour me protéger et séduisants à en juger par la photo traditionnelle prise au haut de la Tour Eiffel… »

La terre de Canaan et le Kibbouz

(pages 215-216)

« Dans les premières heures, les parfums de la nature, le contact de la terre m’avaient paru agréables. J’avais comme tâche de débarrasser les sillons des mauvaises herbes. Au fur et à mesure que le soleil devenait plus présent mon impatience grandissait. Le temps devenait long. Je me sentais marginale. Je ne connaissais pas un seul mot d’hébreu ! Mon intégration allait en souffrir. Marcel en revanche n’eut pas ou peu d’effort à faire. L’hébreu lui était familier. Il eut sa crise mystique et comme tous les adolescents fut pour un temps un fervent des lieux sacrés. Bien plus dynamique que moi, il ne tarda pas à frayer avec tous les jeunes sabrés nés dans le kibboutz. Curieusement, il ne trouva pas nécessaire de me joindre à toutes ces nouvelles relations. Il fit bande à part et me délaissa comme s’il ne m’avait jamais connue.

Mon univers s’écroulait. Le plus déconcertant c’est qu’il se refusa à toute explication. Attitude masculine qui consiste à revendiquer sa liberté au moment opportun. Je crus me faire justice et, impulsive, quittai, en son absence, mon lieu de résidence. J’espérais une réaction à ce geste. Peine perdue… »

(pages 218-219)

« Quelques jours plus tard je fus interpellée par un de nos amis alexandrins très proche de Marcel : Veux-tu me raccompagner chez moi, j’ai à te parler ? Je le suivis sans me douter de la nature du propos. C’est dans sa cabane une fois assis qu’amicalement il me dit : Je viens de voir Marcel. D’après ce qu’il dit, il voudrait reprendre la vie avec toi. Il ne sait comment te le dire. Il t’aime et il regrette… je l’interromps en m’exclamant Non, non, je ne peux pas, je ne pourrai pas. J’ai été profondément humiliée et je ne pourrai en aucune façon faire face à un avenir instable. Je ne le supporterai pas.

Il avança alors l’argument majeur qui me fit flancher : Est-ce que tu l’aimes toujours ? et je me souviens qu’après quelques minutes de réflexion, je m’entendis dire : oui. Alors tel un grand frère m’expliqua : Tu sais parfois il y a des brèches dans la vie comme dans une jolie robe à laquelle tu fais un accroc. Après un stoppage on ne voit même pas la trace. Le temps se chargera de cicatriser la blessure. Il faut que tu lui parles, que tu lui expliques… »

(page 237)

« Ce pays qui venait de naître revêtait une âme généreuse propre aux idéalistes. On vivait les restrictions matérielles avec décence. On pouvait voir dans les rues les gens habillés simplement. Les hommes portaient des pantalons kaki et des chemisettes à cols ouverts été comme hiver. Les femmes portaient pour la plupart des robes de coton. Les restrictions étaient multiples. Nous ne mangions pas de viande tous les jours, la farine, le sucre et certains produits laitiers tel que le fromage étaient rationnés. Les textiles aussi. Nous étions tous conscients de vivre une période privilégiée au lendemain de la guerre d’indépendance où de nombreux jeunes avaient péri. Nous étions persuadés de contribuer, chacun à notre échelle, à faire de ce jeune pays un pays de rêve. »

(page 240)

Nous sommes en 1953. Une crise idéologique se fait jour au sein du kibboutz. Elle couvait depuis pas mal de temps. Le soir, les réunions politiques deviennent de plus en plus tumultueuses. Riffin, haver Knesset et membre du kibboutz appartenait au mouvement de gauche Mapam. Meïr Yaari était à la tête de ce mouvement dont nous avions depuis longtemps adopté l’idéologie. Un soir il nous avait surpris par ses propos. Il s’était lancé dans une apologie du travail qui consisterait à embaucher des ouvriers rémunérés au noir : Les bananes pourrissent et pas assez de main d’œuvre, prétend-t-il.

Les contradictions se multiplient. Comme tous les jeunes nous sommes intransigeants. Nos convictions ne nous permettent pas d’accepter l’idéologie de la « PENSÉE UNIQUE ». Éliminer le dialogue, imposer une politique, c’est porter atteinte à la liberté. La situation s’envenime. Certains des dirigeants décident d’exclure tous ceux qui ont rejoint le Dr Sneh, mouvement d’extrême gauche. Les anciens du Kibboutz s’inquiètent. Conscients de notre potentiel de travail, excédés, ils durcissent leurs menaces et décident d’exclure tous les dissidents sans aucune indemnité. »

(page 242)

« Avec le recul je suis persuadée que l’expérience a été, quoique difficile parfois à bien des égards, une expérience fabuleuse. L’esprit du kibboutz aujourd’hui est bien plus individualiste et c’est bien regrettable. L’évolution conflictuelle du pays a quelque peu terni l’idée que nous nous faisions de l’idéalisme. »

Holon, ville émergée des sables

(page 271)

« 12 Juin 1959. 8 heures du matin. Un enfant naît. Toutes les secondes pareil événement se produit, mais … mais … dans notre famille le monde a changé. Tout va se régler désormais sur le rythme de cette petite vie qui commence… »

(page 279)

Une surprise nous attendait. Ce soir-là Marcel, nous annonçait qu’on lui proposait d’être muté à Paris en tant que Directeur Financier pour une période de six ans environ. Le temps pressait. On ne nous en laissait pas beaucoup pour nous organiser. À El-Al toutes les décisions se prennent en dernière minute. Il va s’en dire que ce projet nous tentait et nous laissait rêveurs.

(page 281)

Le lendemain à 5 heures du matin nous nous rendions à l’aéroport Ben-Gourion. Le vol d’El-Al était prévu pour 7 h 30. Pour les enfants c’était leur baptême de l’air. Ils furent très gâtés à bord par les hôtesses. Joël, malicieux de nature avait adopté l’une d’elles, et l’avait apparemment séduite.

Nous débarquions à Orly, Marcel, Dany, Joël et moi. Le soleil brillait sur Paris. Nous étions heureux.

Les événements nous ramenaient vers la France, notre patrie d’adoption qui deviendra avec les années notre seconde patrie.

Nadine Amiel K

Vous pouvez agrandir toutes les images en cliquant au-dessus