150 ans pile se sont écoulés depuis la naissance à Cesena (Romagne), le 2 juin 1873, de mon grand-père homonyme, fils cadet de Raffaele Merloni, valeureux garibaldien ayant combattu dans la troisième guerre d’indépendance ; un héros lui aussi à plusieurs égards, auquel j’ai consacré bien de pensées nostalgiques, essayant vainement de saisir la véritable essence de son personnage e de sa vie vertigineuse.

Ce même 2 juin, en 1946, dix ans après sa mort prématurée dans l’exil forcé de Cariati en Calabre, un glorieux référendum populaire décrétait le passage de la monarchie à la République. Un événement majeur, célèbré chaque année avec une parade militaire aussi solennelle qu’anachronique, de plus en plus figée en de rituels dépourvus de sentiment ed de véritable conscience de sa valeur historique. Il s’agit pourtant d’une date cruciale, dont les documents visuels et sonores commencent à sortir de l’oubli en ces années de fougue informatique, dont quelques-uns déjà connus par ma génération, comme la scène magistrale de “Una vita difficile” de Dino Risi (1961), où Alberto Sordi et Lea Massari entrent dans l’histoire grâce à la détresse et à la faim de l’après guerre. Un récit on ne peut plus juste et efficace qui remplace cette incroyable réticence à raconter de mes parents et de mes oncles et tantes… Quelques mois avant, dans cette même année 1946, la femme de Giovanni, ma grand-mère Mimi, était elle aussi décédée. Mais sans doute la tristesse de cette disparition (juste après la fin de la Seconde Guerre en Europe) fut remplacée, ce 2 juin où tout a basculé, par un enthousiasme redoublé. Et je crois que Lello, mon père, dût s’en réjouir vivement avec ses sœurs Irma et Lellina, car il ne s’agissait pas d’une coïncidence : ce soir de la fête, babbo Giovanni, mon grand-père, était sans doute là avec eux, savourant la récompense, après tant de souffrances et de morts, de voir l’Italie se remettre debout avant d’entamer sa reconstruction physique et morale. Depuis cette date cruciale, 77 années se sont écoulées (seulement ? déjà ?) et notre République “fondée sur le travail” et sur la paix souffre à nouveau, tandis que les 150 de mon grand-père sont très bien portées, tout comme ses idées (proches de celles de Léon Blum et de Jean Jaurès) sont jeunes et pures. Disparu en octobre 1936, au beau milieu de la tragédie de l’Europe, cette figure de proue du socialisme réformiste a été engloutie par un oubli qui risquait de devenir éternel. Heureusement, plein de traces de son passage, politique et humain à la fois, sont en train de revenir à la surface grâce a des études et témoignages, à son sujet, de plus en plus fouillées et surprenantes révélant la grande actualité, de nos jours, de ses idées ainsi que de sa vision républicaine et démocratique de notre vie ensemble.

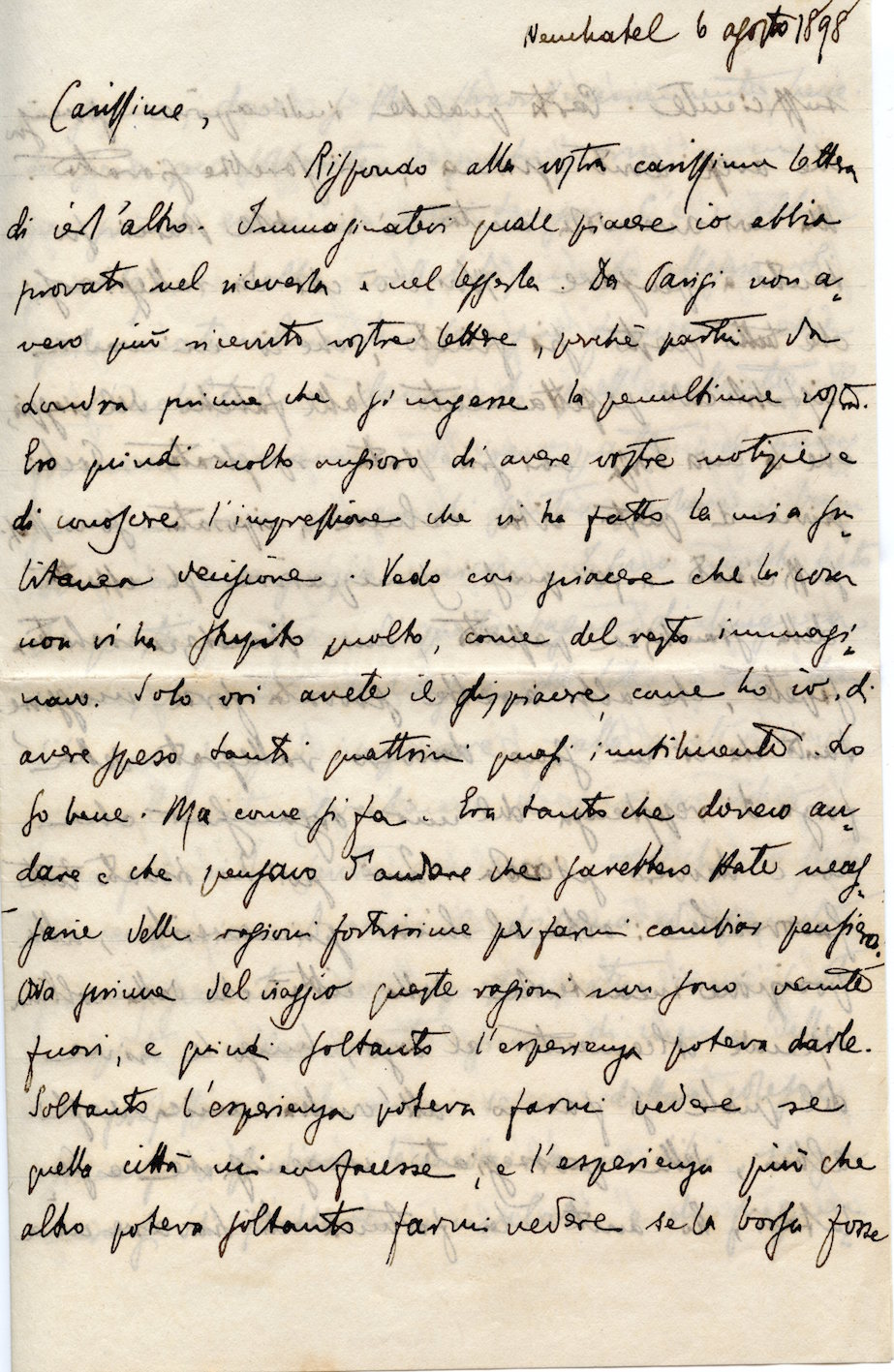

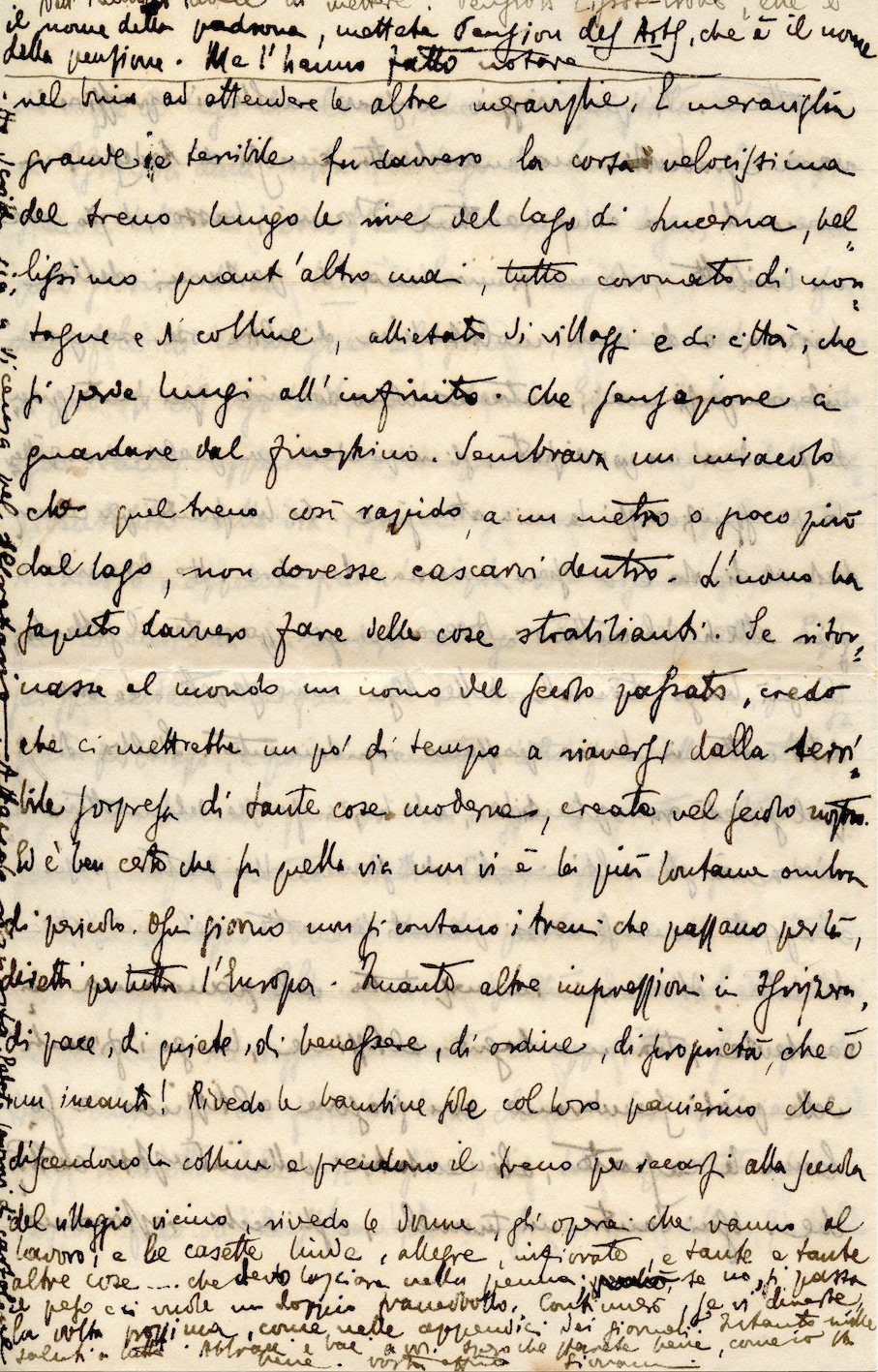

Pour ce qui intéresse un observateur affectionné comme moi, ce surplus d’informations n’ajoute pas grand chose à ce que j’ai hâte de découvrir de ce patriarche très humain, car en fait les nombreux récits orales ou écrits que j’hérite de lui ne mettent en valeur que des aspects extérieurs de sa nature exubérante et respectueuse, relevant moins du privé que du publique. Je l’ai découvert un peu plus en ce peu de lettres à sa femme ou à quelques-uns de ses interlocuteurs habituels qui sont échappées à la Fahrenheit 451 de notre famille, et je peux dire sans risque de démentie qu’il vivait chaque instant de sa vie avec une passion frénétique et extrême ; en même temps il avait un grand sens de l’équilibre, de l’écoute et de la répartie. D’ailleurs, il a toujours été un pourfendeur acharné de la guerre, du fascisme et de toute violence, fort de la conviction qu’il y a toujours un terrain commun où les hommes peuvent se rencontrer et s’entraider plutôt que se renfermer dans de façons aussi erronées qu’obsolètes de regarder à la vie.

Cela dit, j’avoue que cet ancêtre bien aimé, en fin de compte pas si décrépite que ça avec ses 150 ans bien portés, échapperait complètement à mes enquêtes si je n’avais pas assimilé en première personne, en profondeur, l’esprit des gens de Romagne, si mon désir de revenir à la source de mon héritage psychologique et moral ne m’avait octroyé la chance de saisir — par intuition et amour sincère — jusqu’aux nuances les plus secrètes de ce contexte unique où grand-père a grandi : un monde bien sûr difficile lors de la perte soudaine de l’équilibre familial à la mort du père, qui eut finalement un rôle positif dans son action politique et culturelle comme on peut le lire dans sa poétique petite grande histoire d’une famille le seul texte autobiographique lui ayant survécu.

Avec l’affection de petit-fils dévoué, j’ai toujours aimé imaginer mon grand père, unique mâle après la disparition précoce (à 37 ans) de son père, entouré, depuis l’âge de neuf ans, par l’affection empressée de sa mère et ses sœurs, mais aussi par une communauté très solidaire d’hommes et de femmes à la personnalité marquante.

Dans une grande partie de ces 150 années désormais révolues, le monde que mon grand-père a vu évoluer au fur et à mesure de sa course vers l’âge adulte est très semblable à celui dont je me souviens, presque inamovible jusqu’au début des années 1960, date qui coïncide pour moi aussi avec la brusque interruption de l’adolescence. Dans cette époque tout à fait ignare de ce qu’auraient apporté cinquante ans depuis les technologies informatiques, on devait se contenter des livres, de vieux journaux ou alors de photos recueillies en famille ou par quelques photographes professionnels travaillant pour des institutions comme la radio-télévision, l’Istituto Luce, les Foto Alinari, et cætera. Il se peut qu’avec le temps on verra ressusciter davantage de photos et de films tournés à l’époque où mon grand-père était député et, dit-on, formidable orateur. J’ai commencé à rêver d’une telle éventualité en regardant les documentaires diffusés en grand nombre par ARTE, dont la qualité après la restauration digitale est excellente. Je serais (positivement) bouleversé si du fatras d’un passé censuré et bâillonné je voyais-entendais sortir le visage barbu et la voix passionnée de mon grand-père. Mais je ne me fais pas d’illusions et continue, par les modestes moyens de la dévotion et de la fantaisie, à imaginer les endroits connus e bien gravés dans ma mémoire peuplés d’hommes et de femmes ayant vu naître et grandir ce Giovanni Merloni d’antan : des hommes et des femmes qui ont eu sans doute une empreinte sur lui.

Aujourd’hui, ayant hâte de célébrer mon aîné le jour exact de son anniversaire, je me bornerai aux femmes. Il suffirait de nous rappeler certains inoubliables personnages féminins dont le cinéma nous a fait don, bien ancrés d’ailleurs dans l’imaginaire d’entières générations (la Gelsomina-Giulietta Masina de “La strada” de Fellini (1954), la Zoe-Sofia Loren de “La riffa”, épisode du fameux Boccaccio ‘70 signé par le couple De Sica-Zavattini (1962) ; l’Aida-Claudia Cardinale de “La ragazza con la valigia” (1961); la Gradisca-Magali Noël de Amarcord de Fellini (1973), pour atteindre d’emblée ce monde unique des gens de Romagne où les femmes, souvent exploitées et sacrifiées auprès du foyer se révèlent pourtant courageuses et gardent toujours une grande intégrité et dignité qui leur vaut une autorité reconnue dans la famille et dans la société : des femmes comme celles-ci je les ai rencontrées lors de fréquents séjours auprès des cousins de mon père en Romagne (la charismatique Luisa de mon enfance à Sogliano sur le Rubicone, la Gabriella du Bagno Ferrara à Cesenatico), et bien sûr tout au long de mes années d’architecte régional opérant dans les provinces de Forlì, Cesena et Rimini (dont la Rossella de la Sezione Urbanistica et la Saveria, mon amie incontournable qui représente le cordon ombilical qui toujours me lie à ce monde de voix sonores, accueillantes et sincères que je considère à la fois ma patrie identitaire (celle de mon grand-père Giovanni, mort 9 ans avant ma naissance) et ma patrie d’adoption (celle que je me suis moi-même forgée).