« Guetter pour ne pas sombrer » : la poésie de Richard Soudée à l’encontre de la nostalgie et de la peur

Dans les rues de Paris

Je lance des flèches fulgurantes

Les flèchent font mouche

Et leur magie se répand indéfiniment

Par la couleur incendiaire qui reste au cœur

Par la masse verte qui s’installe au ventre et remonte

En pleine floraison

Dans la poitrine de mes amis

Richard Soudée, extrait d’un poème pour Mimi (page 77)

Le matin du 7 mai 2016, nous étions de bonne heure, ma femme et moi, à la Gare de l’Est avec notre billet Transilien. Nous songions à quelqu’un qui viendrait nous récupérer à la gare de Coulomniers pour nous emmener ensuite au cimetière de Pommeuse, où devait se dérouler une cérémonie pour Pierangelo Summa, ayant disparu l’année précédente. Mais c’était trop tôt et Mirella, la veuve de Pierangelo, avait insisté : « Vous venez avec un de mes amis, je lui parle et je vous rappelle… »

C’est comme ça que j’ai connu Richard Soudée. Collègue de Mireille Summa à l’université, celui-ci avait consacré sa vie au théâtre et à la poésie. Mais, comme il arrive souvent dans les rencontres humaines, surtout quand des sentiments d’amitié s’y installent, il m’a fallu beaucoup de temps avant de l’apprendre pleinement.

Pendant le voyage d’aller j’ai su presque immédiatement que cet homme doux, mesuré et pourtant ferme et intransigeant en ses propres convictions était gravement malade. Depuis trois ans désormais, il luttait avec la mort, essayant de se frayer un chemin parmi les redoutables protocoles et le manque total d’initiative et, parfois, de compétence, chez les médecins hospitaliers : « Il faut vraiment avoir de la chance ! C’est rare de trouver la bonne personne ! Il faut se battre si l’on veut que notre corps survive ! »

Avec la complicité ouatée de la voiture avançant sous le ciel incertain de la région parisienne, Richard Soudée me fit cadeau d’un long récit très spontané où s’invitaient de nombreuses suggestions.

Bien sûr très discrètement, comme c’était sa coutume, il me parla, par exemple, de la maladie et de la mort de son père, dont il avait enfin « décidé » de s’occuper, jusqu’à l’aider à manger et lui fermer les yeux…

Ensuite, de façon enthousiaste, s’accompagnant de gestes nets et efficaces, il me parla d’une exposition, à Paris, titrée « Carambolages », que je n’avais pas vue, où les termes du discours se mêlaient, se croisaient et changeaient d’orientation… Je compris mieux, beaucoup plus tard, cet esprit de collage et réinvention des objets — qu’ils soient mots, gestes, personnes ou musique, peu importe — d’où se déclenchaient une mise en scène théâtrale et, parallèlement, une nouvelle création poétique et artistique. Une sorte de pop art multimédia où l’être humain est toujours au centre ?

Je ne savais pas bien situer son travail à l’université et je n’imaginais pas combien lui appartenait cette hypothèse de création artistique dont il parlait apparemment « de l’extérieur », comme un habitué des expositions parisiennes.

Il ne pouvait savoir non plus combien tout cela pouvait m’intriguer. À mon tour, je ne lui dis rien ou presque de mon activité de peintre ni de mon penchant particulier pour le dessin et le collage, par exemple. D’ailleurs, il n’a jamais vu mes tableaux suspendus entre le reportage passionné des vicissitudes humaines et l’exigence de briser par des couleurs rayonnantes la toile blanche là où le dessin commence à prendre corps.

Au cours de cette inoubliable traversée, nous avons aussi confronté nos ressentis au sujet du film très touchant que Sara, la fille de Pierangelo, avait réalisé pendant la maladie de son père et après sa mort. Richard me donna alors une première idée de son engagement artistique avec Pierangelo, en me parlant, entre autres, de sa participation à l’adaptation théâtrale des « Bonnes » de Jean Genet que j’avais vues aux « Déchargeurs » en 2011.

Mirella, Sara et Robin Summa à Pommeuse

À notre arrivée à Pommeuse, d’autres émotions prirent le dessus. Dans le petit cimetière, Mirella, Sara et Robin Summa avaient choisi un rectangle de pré libre au milieu des tombeaux pour y planter un arbre où des photos et de petits objets étaient accrochés pour honorer la mémoire de Pierangelo, cette personne unique qui nous avait quittés. Mirella proposa de belles chansons populaires d’Italie et chacun de nous dit quelques mots. Richard Soudée lit une poésie triste et confiante à la fois, dont j’aurais aimé avoir une copie…

Sur la voie du retour, il nous partagea la petite joie qu’il pouvait s’accorder de temps en temps, en se rendant à Barbizon, où déjà son père louait un appartement, dont il avait « hérité » le loyer et l’autorisation à profiter d’une partie du jardin, ce que Richard faisait volontiers, se chargeant de l’entretien de quelques plantes. « Je connais Barbizon ! » avais-je observé, enthousiaste : j’avais beaucoup aimé le petit musée avec les œuvres des peintres de l’école de Barbizon avant de m’aventurer de quelques pas dans l’incontournable forêt de Fontainebleau. Moi aussi, j’aurais aimé habiter à l’orée d’un bois comme ça !

En nous rapprochant de Paris, nous parlâmes longuement de « L’infini » de Giacomo Leopardi, le plus grand poète italien du XIX siècle. Je venais de voir un film qui avait méchamment maltraité en lui l’un des pères de notre patrie souffrante, alors comme aujourd’hui, sous le prétexte de ses handicaps physiques et m’étais plaint aussi pour la désinvolture par laquelle l’écrivain René de Ceccatty, dans un livre sur Leopardi, s’était autorisé à développer avec insistance le thème de l’homosexualité présumée du poète. On se quitta avec ma promesse de lui envoyer ma traduction en français de l’infini, ce que je fis, je crois, le jour même…

Robin, Sara et Mirella Summa avec Richard Soudée à Pommeuse

Quatre mois depuis, le 2 septembre 2016, Richard m’invita au « 6b », cet immeuble à Saint-Denis qu’on avait sauvé de la démolition pour le consacrer à l’expression artistique. J’eus là l’occasion de le rencontrer et l’embrasser à nouveau, avec sa femme Mimi et son fils Michel, peintre et dessinateur dont j’admirai beaucoup le travail. Je fus aussi touché par une grande toile, signée par Émilie, la compagne de Michel, qui trônait avec des sentiments joyeux au milieu d’une exposition collective pour la plupart « problématique ».

Mon commentaire d’alors fut l’occasion, pour Richard, de découvrir « le portrait inconscient », qu’il apprécia vivement. Cependant, nous n’avons pas approfondi, malgré nos intentions réciproques, le côté convivial de notre estime et amitié réciproque. C’est un manque que je regretterai toujours, dont je ne suis pourtant pas en mesure de me donner une explication, au-delà de la lourdeur de la vie et des engagements s’alternant aux inquiétudes de la famille et de l’âge…

Richard Soudée à Pommeuse

Le 9 mars 2017, avec sa femme Mimi, Richard a assisté au spectacle « Tellement belle est la vie » où ma fille Gabriella, accompagnée par un jeune guitariste, chantait de belles chansons italiennes et françaises qu’accompagnait un texte de moi sur le thème de l’installation d’une jeune fille à Paris. Richard n’hésita pas, en cette occasion, à relever les quelques petits embarras scéniques, qu’avait causés à Gabriella l’alternance des textes et des chansons. Sinon, il était visiblement content d’être là, et je lui fus très reconnaissant.

Plus tard, le 18 mai 2017, je rencontrai Émilie Sévère à la galerie 1618, rue Richer, ayant ainsi l’occasion de voir une belle série de ses tableaux aux tailles variées qui entouraient la grande œuvre que je connaissais déjà, et j’en parlai dans ce blog avec admiration sincère.

Je me souviens bien de cette journée où je me rendais à la rue Richer, les jambes lourdes, la tête légère et le souffle coupé. Je venais, je crois, d’une période de surmenage dans l’écriture, ainsi que de manque de promenades et d’exercices quelconques. Et je me rappelle bien le plaisir de cette rencontre entre la jeune peintre pleine d’énergie et de confiance — tempérée par une sévérité de fond avec elle-même (lui dérivant peut-être de l’austère nom de famille) — et le vieux peintre ayant eu une carrière de rencontres heureuses et de trains ratés : il fallait que j’accepte l’âge de mon image et que je laisse aux nouvelles générations la faculté de prendre acte ou pas de ma contribution acharnée d’artiste sincère…

Voilà donc le temps passé. Dans les mois suivants, je n’ai plus revu Richard ni Mirella non plus. Au marché de la Poésie de Saint-Sulpice, j’ai rencontré juste Robin, le fils cadet de Pierangelo, qui maintenant lui ressemble comme une goutte d’eau… Ensuite, quelques problèmes ont gêné et même obscurci l’horizon de ma vie, avec la sensation d’un changement important. Cela a fait brusquement jaillir la nécessité, face au temps qui se réduit et va bientôt disparaître, d’assumer jusqu’au bout ma nature de poète et d’artiste souvent sacrifiée.

Le 6 octobre 2017, j’ai eu ma plus importante rencontre, tête à tête, avec Richard Soudée. Il m’avait envoyé un message pour demander mon adresse : il voulait m’envoyer son recueil poétique, « Fleurs de la trace » (L’Harmattan 2017, 138 pages), qui venait juste d’être publié. Je répondis que j’aurais aimé profiter de cet événement pour nous rencontrer et échanger un peu. Ce qui arriva dans un bistrot place de la Contrescarpe… Je ne lui cachai pas que j’aimais énormément cet endroit au nom si typiquement parisien. Mais là, j’oubliai de lui dire qu’un jour d’été de 1989, j’avais assisté, avec mes deux enfants aînés, juste à côté de notre bar, à un extraordinaire spectacle de rue : un homme et une femme revêtus à la mode du XVIIIe, avaient joué, devant une quinzaine de passants étonnés, une petite farce au sujet du « ménage à trois »…

D’ailleurs, je crois avoir compris que la rue Mouffetard et la Contrescarpe, pas loin de différents sièges universitaires, ont été des endroits très chers pour Richard Soudée tout au long de sa vie… Une vie quand même assez variée et riche selon le récit qu’il me fit dans ce bar, avec un enthousiasme contagieux. Histoire d’une génération foudroyée par soixante-huit et les espoirs des années soixante-dix, comme pour moi. Histoire dont on trouve quelques « traces » dans ces « Fleurs de la trace » dont il me parlait tel un fleuve. Je suis porté à donner davantage importance à certaines nuances et inflexions de la voix qu’à la reconstruction complète et exhaustive d’un parcours de A à Z… Donc, en l’écoutant, je ne retenais que des mots-images : le « disque » de Léo Ferré inspiré par les vers de Louis Aragon ; le « printemps des poètes » dont Richard s’était chargé au temps du Théâtre de Liberté ; la rencontre avec « Mehmet » Ulusoy, l’acteur et metteur en scène turc exilé en France après une collaboration avec Giorgio Strehler à Milan ; la fructueuse collaboration avec Mehmet jusqu’à la découverte d’un monde qui depuis toujours l’attendait. En fait, la « Martinique » d’Aimé Césaire marqua en 1975 le tournant décisif de sa vie, avec la rencontre de sa Mimi : « avant, je courais d’une aventure à l’autre, sans vraiment m’engager. C’est avec Mimi que j’ai découvert en profondeur le sentiment de l’amour et le désir de me créer une famille… »

Avec la joie de quelqu’un qui atteint finalement un but primordial, Richard me raconta la « facilité » qui avait accompagné la « mise en scène » de « Fleurs de la trace », une véritable pièce théâtrale en vers et prose poétique qui est en fin de compte le roman de sa vie : on y découvre d’abord un long préambule scandé douze fois par la fabuleuse expression « J’ai grandi » ; ensuite, on est transporté par les multiples éruptions poétiques qui ont accompagné son adolescence et sa première maturité sous le ciel de Paris, avec des anticipations concernant par exemple sa rencontre cruciale et charismatique avec Aimée Césaire et ses « lucioles » ; on plonge enfin dans la scène finale, se déroulant dans le « carbet » du « colibri ».

Au bout de cette rencontre à la Contrescarpe, après nous être congédiés au beau milieu de la rue Mouffetard, j’ai réalisé tout de suite que Richard Soudée avait montré beaucoup de confiance en moi et me jugeait à la hauteur d’un commentaire fidèle de son livre. Cependant, il ne pouvait pas savoir qu’il m’était difficile d’assumer jusqu’au bout ma facilité pour le reportage, au détriment de ma nature d’artiste et de poète. Il ne pouvait savoir non plus que cela n’avait rien à voir avec mon intérêt spontané pour tout ce qu’il m’avait raconté de lui, donc une grande curiosité pour ce texte poétique. Voilà pourquoi je n’ai su prendre immédiatement le recul ou, si l’on veut, la juste distance au personnage de Richard Soudée pour lui consacrer, comme je l’avais fait pour bien d’autres, un commentaire digne et équilibré.

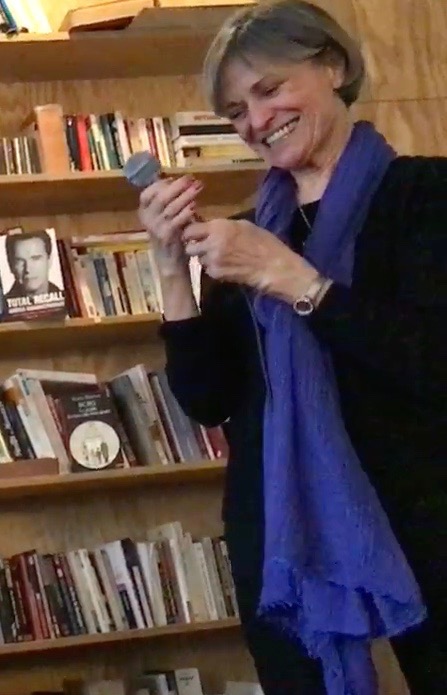

Richard Soudée debout, à l’Harmattan, le 9.12.2017

Je m’accrochai à toute une série de matériaux qui m’étaient devenus indispensables, et même après la présentation du livre à l’Harmattan, qui s’y déroula le 9 décembre 2017 — il y a presque un an — ne trouvant pas chez le disquaire de rue des Écoles le disque de Léo Ferré, je finis par mettre ce projet de côté.

Plus tard, ma vie s’est davantage compliquée avec le défi de consacrer l’année 2018 de façon prioritaire à la peinture, qui m’a énormément absorbé, avec une sérieuse réduction de mon activité sur le blog.

Je n’avais plus de nouvelles de Richard et je menais en général une vie en retrait quand j’ai décidé de m’accorder de très courtes vacances en Normandie. Au petit matin du 17 août, je me suis levé dans un hôtel du Tréport encore endormi, après des rêves sans doute inquiétants dont je n’ai pas de souvenir… quand j’ai cogné très fort de la tête un écran télé saillant du mur juste au passage. Plus tard, j’ai perdu mon iPad où toutes les photos et les vidéos de la rencontre à l’Harmattan étaient gardées. En ce moment-là, Richard était encore vivant. Il est mort le lendemain, le 18 août, à l’hôpital des Peupliers. Il a été inhumé dans le cimetière de Barbizon.

Richard Soudée à l’Harmattan le 9.12.2017

Encore dans un état de bouleversement profond pour la nouvelle de cette mort doublement insupportable – une véritable défaite pour nous tous, après sa lutte si intelligente et courageuse -, que j’ai apprise mardi dernier par la grâce d’une lettre de son fils Michel, je voudrais vous inviter, sans autre commentaire, à la lecture de quelques extraits de « Fleurs de la trace » (L’Harmattan 2017, 138 pages) tout en savourant les images et les vidéos que j’ai eu la chance ensuite de récupérer.

Mais avant, je vais vous partager mon hypothèse personnelle au sujet du but primordial qu’avait ce livre pour son auteur. Frappé par une maladie inexorable, Richard Soudée a dû voir instant après instant s’écouler devant ses yeux la terrible relativité et vanité des choses de la vie. Une vie qu’il avait jusque là consacrée aux autres, suivant son caractère enthousiaste et humble à la fois. Il avait découvert la poésie, comme il dit, parce que, selon les attentes de Mehmet Ululoy, il fallait faire du théâtre avec la poésie. Ou alors il avait découvert la poésie à la suite de ce geste de rupture et de survie de s’acheter le disque de Ferré-Aragon sans même posséder un tourne-disque. Ou bien il avait écrit, de ses seize ans déjà, une poésie que quelqu’un d’autre plus tard lui redira, l’ayant apprise par cœur…

Puisque personne ne le faisait pour lui, cet homme toujours en retrait, disponible et généreux s’est décidé un jour à se raconter, moins pour le plaisir de goûter sa propre « madeleine de Proust » que pour le devoir de dévoiler le personnage ou, plus encore, la personne merveilleuse qu’il a été. Une vie de détresse et brûlante d’amour n’engendre pas en elle seule un poète. Parce qu’il y a un moment, un passage, une épreuve qu’il faut exploiter pour passer du fait d’écrire des poésies à celui d’être un véritable poète. Mais cet homme durement menacé, cet être aux heures comptées a finalement ramassé le gant du défi épouvantable que depuis toujours il s’était lui-même lancé et s’est forcé à raconter comment naît, grandit, s’épanouit et meurt un poète.

Spontanément et à son insu – car il aurait pu et dû être le premier pas d’un nouveau chemin de découverte et de gloire -, « Fleurs de la trace » devient ainsi le chant du cygne de Richard Soudée et en même temps la « fleur » la plus épurée de son « œuvre complète » : cette immense, prodigieuse production poétique et artistique, fixée sur le papier ou immatérielle, qu’il a généreusement donnée aux autres pendant les cinquante années de son engagement artistique et culturel ininterrompu.

Grand animateur de récitals poétiques et de spectacles, il avait longuement exploité son penchant pour la poésie dite se rebellant à la poésie écrite, donc pour la chanson où tout se harmonise et se synthétise. Un petit grand trésor dans ce domaine où la passion politique et le sentiment du partage humanitaire ne sont pas étrangers, c’est la collection des 41 morceaux de « Musaïca chansons d’enfance des émigrés » (de tous les continents).

Dans « Fleurs de la trace », son naturel de jongleur et de troubadour, se mariant à la maîtrise de la scène théâtrale, l’amène à regrouper les événements de sa vie, constellée de contrariétés, d’illuminations et de joies profondes, autour de trois primordiaux piliers.

Le premier pilier c’est l’enfance, avec cette obligation de « grandir » dans un monde où les découvertes ne s’associent pas toujours au bonheur. Ce garçon très sensible, spontanément porté à aimer, aura de la peine à s’aventurer dans le monde adulte. Ce seront pourtant les souffrances endurées qui lui octroieront, avec la poésie, une force et une résistance incroyables devant les averses de l’existence.

C’est depuis le deuxième pilier de la vie menacée par la maladie qu’il peut considérer tout cela jusqu’au bout, avec un œil désenchanté et passionné à la fois : il observe son existence depuis un balcon tout à fait dépouillé et, tout en se sentant éloigné et perdu, il savoure l’essence de ce qu’il a éprouvé quand il était un homme jeune et résistant, tout en laissant filtrer de son for intérieur les angoisses et les peines que la maladie physique lui emmène.

…La mort qui rode dans mes veines

ressemble à trois chiens trop battus

qui fidèlement se souviennent

des soirs qui n’en finissent plus…

Richard Soudée, extrait de Remuements (page 62)

Le troisième pilier c’est la découverte de l’ailleurs de la Martinique, ne faisant qu’un avec la rencontre avec l’amour, le vrai et total amour pour sa femme et sa culture.

Protégé par le carbet qui lui assure la parfaite coïncidence de l’amour et de la liberté, le poète s’oublie et adhère finalement à la joie pure de la poésie.

Avec tout cela, la poésie de Richard Soudée nous apprend à vivre avec le chagrin et la joie, à nous rendre courageusement, au jour le jour, à l’encontre de la nostalgie et de la peur !

Richard Soudée lit Fleurs de la trace à l’Harmattan le 9.12.2017

J’ai grandi sous un cerisier...

C’est là… que j’ai connu… le sentiment étrange de pouvoir dévorer sans m’apaiser.

J’ai grandi au cœur de la pluie…

…Cette eau remonte aujourd’hui en moi. Elle débonde et noie mon regard. Elle barytonne. Et je pleure à gros sanglots.

J’ai grandi au pied d’une machine à coudre…

…J’ai depuis lors conservé une secrète addiction au bruit des ciseaux bien affûtés, au froissement des taffetas, des crêpes et des dentelles, ainsi qu’au déchirement des draps. Quant à la fouille dans une boîte en fer pleine de boutons de nacre et de bois, de verre et de cuir, de porcelaine et d’os, de corne et de jais, de velours et d’ivoire, d’ebonite et de plastique, elle me rend fou.

J’ai grandi non loin d’un poulailler…

…Mon grand-père et moi récoltions les cuisses et autres parties nobles de la bête et ma grand-mère s’adjugeait sans sourciller l’ensemble des bas morceaux. Sous mon regard effaré, elle dégustait ainsi avec délices : la tête ornée de son bec et de sa crête encore tremblante, les grosses pattes écailleuses, munies de leurs ongles impeccablement taillées, et le croupion, fondamentalement mis à nu. Elle grignotait tout cela en prenant son temps, l’œil mi-clos.

J’ai grandi au bord de la mer

C’est là… les pieds nus dans le sable, que l’Ivresse de la liberté sans frontières m’a saisi. C’est là que j’ai couru loin des regards mêler mon rire à celui des mouettes, là que j’ai brisé le miroir des flaques à en perdre le souffle, là que j’ai embrassé la marée montante en buvant la tasse jusqu’à retourner mon estomac dans sa bouche salée…

J’ai grandi aux portes d’un buffet…

C’est devant ce buffet tabou que le dimanche matin, ma grand-mère nous mettait dans un tub, ma cousine et moi, nus comme des vers, et qu’elle nous frottait au milieu d’un nuage de vapeur pour extirper de notre peau la polissonnerie…

J’ai grandi avec la bourre d’un ours…

…Après la mort de ma grand-mère, l’ours trôna encore à la tête du lit — fièrement campé sur son derrière — jusqu’au jour où mon grand-père le trouva en charpie. Nul témoin, mais le soupçon se portait sur le chien de la voisine. Les morceaux jonchaient le lit et le sol. Éviscération, énucléation et déchiquetage indiquaient la jalousie rageuse de l’agresseur. La nouvelle me laissa transi.

Je vis alors en rêve les restes épars de l’ours et quand, avec effort, mes pas me rapprochaient de sa tête, c’est ma propre figure que je vis étendue.

J’ai grandi sur les planches

…Muette comme Baptiste et dans le même costume, je devins pour conclure une Colombine courtisée par un Arlequin jacassier… Puis, les poils m’étant poussés, !’ai soudain bondi sur scène pour déclamer « Ma femme à la chevelure de feu de bois » devant un parterre de lycéennes.

L’ivresse des planches s’est alors emparée de moi. Humant profondément l’ombre des salles, saisissant la lueur des étendues d’yeux et de dents, j’ai osé m’avancer sans masque, jusqu’au bout, jusqu’au bord, face au grand miroir noir qui rit, pleure, tousse et se mouche.

J’ai grandi dans un grand lit

Je ne distinguai de loin que le pied du lit. Il se dressait comme un arbre immense et je dus suivre un chemin étroit et sinueux avant d’entrevoir ma grand-mère. Elle me fit alors signe de venir me coucher près d’elle et je tirai le drap très fort pour la rejoindre.

Sa chevelure brune brillait sur l’oreiller. Dans la pénombre, ses yeux, ses mains et son sourire étaient énormes. Son chien dormait à ses pieds. Elle me prit alors contre elle dans ses grands bras et me conta l’histoire du Petit Chaperon rouge.

J’ai grandi au for de mon rêve

Loin du cerisier, loin du poulailler, loin du buffet, loin de l’ours, loin de la machine à coudre de mes aïeux, je suis entré en exil chez mon père et ma mère.

C’est là que l’on confisqua mes métaux pour que je ne m’évade pas de mes devoirs. On m’ôta le métal de mes voitures, le métal du Meccano, celui de mes avions et de mes chevaliers, jusqu’au bronze des figurines coulées spécialement pour moi par le compagnon poilu de ma grand-mère aux yeux bruns.

C’est là que sous le fouet j’entrai en résistance, par la grâce du papier de mes cahiers, par la grâce des murs de ma chambre, par la grâce des draps de mon lit. Mes rêves indomptables s’engouffrèrent dans ces cadres. Je fondis dans les draps frais comme neige brûlante dans la main. Je courus au plafond, tel un chat dans la cime des arbres. Je creusai sur le papier des sillons noirs où faire pousser mes graines.

Je trouvai sur la page le geste magique de mon grand-père, traçant ses espoirs avec une baguette sur un coin de terre battue. Mes vers et mes rimes furent ma sente tribale, ma secrète fratrie. Les empreintes du cuir sur ma peau — furtives scarifications — n’entamèrent pas ma sauvagerie.

J’ai grandi sur un tas de sable

Avec ma mère dans le rôle de l’aviateur, je jouais au Petit Prince : « S’il te plaît, dessine moi une fleur, un âne, ‘… » Et ma mère peuplait pour moi le désert. Nous avons ensuite brodé ensemble des marguerites colorées…

Avec mon père, je jouais sur une dune vierge. Nous construisions un monde avec des aiguilles de pin. Peut-être le plan d’un jardin ? En ces temps-là, le père partageait volontiers avec le fils un paradis qui ne lui appartenait pas.

J’ai grandi devant l’origine du monde…

…Tant d’années ont passé depuis la préhistoire des années cinquante ; mais, étrangement… le mystère de la Vénus me trouble encore. Depuis lors, patiemment, comme un saumon cherchant la source, je brise les écrans et —souriant aux crachats sur mon visage blême —je remonte les fleuves jonchés de corps pour embrasse le Sud la tête à l’endroit.

Richard Soudée, extrait de Toutes rouges, pages 11-27

Assise au bord du lit, les pieds dans l’eau, tu couvres de ta voix l’étendue de la mer. Et tes bras portent le néant d’un trône transparent. Un silence est né. Tu brises dans ta course tout le cristal de ville. Tu danses au pôle vert de l’hirondelle. Tes jambes montent dans le soir. Tu troubles les lueurs. Dans tes cheveux passent mes doigts et tu cours. Tes jambes glissent dans l’air nocturne. J’entends distinctement le bruit de feuilles sèches écrasées.

Tu es pâle. Mes empreintes digitales restent sur ton corps, couleur géranium. J’ai dans les mains un collier d’or. Qui appelles-tu ? Le cristal que tu brises, c’est mon miroir à double tranchant. Le sang qui coule de tes doigts ruisselle sur mon visage.

Une chanson très douce est née. Le jour de ma mort, tu portais une robe noire ornée de fleurs vertes. Dans tes mains, la tête d’un amant pesait tout l’or du monde. Ses lèvres sentaient les roses éventrées. Le froid te possédait paupière refermées. Mon miroir à double tranchant est mort. Le ciel est ouvert comme un champ de glaïeuls.

Richerd Soudée, extrait de Mort d’un puceau (page 53)

Comme un voleur d’enfants

Comme un mourant de faim

Le long des murs gris-blancs

Se confond et s’éteint

Seul j’ai papillonné

Vers le feu des boutiques

Contre un billet mendié

Quand j’ai tendu la main

On y a déposé

La fleur de la musique

Un petit disque noir

Sillonné par le vent

Et de rouge brillant

Je l’ai serré sur moi

Dans le confus du soir

Aux lignes épaissies

Sur le pavé assis

J’ai bouillonné de sons

J’ai songé il est temps

De sortir de prison.

Richard Soudée, Le disque (à Léo), page 38

…Les bêtes à feu d’Aimé (Césaire) réveillent les vers luisants de mon enfance. Ceux qui brillaient le soir, constellant le talus du bocage , lors des promenades à la fraîche. Je me souviens qu’on m’aida en chuchotant à prendre une de ces bêtes dans ma petite main. Dans la nuit, nous étions alors tout proches, mes parents, mes aïeuls et moi. Nous nous parlions et nous contions des histoires échappant aux rigueurs du jour. Nous étions tous des enfants et nous disions oui à l’Espoir. Césaire a collecté sur ses carnets le vaste peuple des insectes, mais c’est à l’écart des multitudes qu’il a dit la vertu des lucioles fugaces et tenaces. Les mots-lucioles du poète nous appellent à ne pas désespérer, à guetter pour ne pas sombrer. Avec ces mots, nous avançons à tâtons en quête d’essentiel.

Richard Soudée, extrait de Lucioles, pages 109-110

Trois ans ont passé

d’une poutre

un bout de ficelle pend

là où le colibri fait son nid

l’oiseau parti

quel nouveau nom donner ?

le carbet des abolis ?

le carbet des grenouilles ?

un rat surgit d’une bâche

mais il court trop vite pour nommer le lieu

soudain au ras du sol

la tête dans les épaules

passe un petit héron blanc et rouge

il ne fuit pas à notre vue

repassant et tendant le cou

il nous observe

tout en inspectant la grève

est-ce lui qui cette année

renommera le carbet ?

les feuilles mortes sont entassées

mais sont en place toit et plancher

les piliers du carbet sont droits

nous accrochons notre hamac

nous y grimpons

et rendons grâce au temps suspendu

Richard Soudée, extrait de Carbet du colibri (pages 137-138)

…Ami voyageur

Toutes les chambres

Même celles dont tu es propriétaire

Dans la maison de tes rêves

Ressemblent à une chambre d’hôtel

Tu y manges y parles y dors y fais l’amour

Puis tu règles l’addition

Passager

Homme inquiet

Ta route est un couloir.

Richard Soudée, extrait (page 64)

Richard Soudée