Étiquettes

Alberto Moravia, Elsa Morante, Enzo Siciliano, Laura Betti, Pier Paolo Pasolini, Portraits de Poètes, Totò, Tullio Pericoli

Pier Paolo Pasolini (5 mars 1922 – 2 novembre 1975) Desssin de Claudia Patuzzi

Je relance aujourd’hui un article sur Pier Paolo Pasolini que j’avais publié sur « La faute à Diderot » en novembre 2021.

Pasolini, un poète civil révolté

«…Je suis comme un chat brûlé vif

Écrasé par le pneu d’un camion

Pendu par des gamins à un figuier

Mais avec encore au moins six

De ses sept vies…

Comme un serpent devenu boule de sang

Une anguille mangée par moitié

Les joues creuses sous les yeux tirés vers le bas,

Les cheveux horriblement clairsemés sur le crâne

Les bras maigris comme ceux d’un enfant

Un chat qui ne crève pas…

La mort ne consiste pas à ne pas pouvoir communiquer

Mais à ne plus pouvoir être compris »

Pier Paolo Pasolini, Vitalité désespérée, 1962

Lorsqu’on songe à Pasolini, on ne peut pas se passer de sa mort, plus cruelle que la mort la plus horrible d’un film américain de mauvais goût. Une mort au demeurant impunie parce que détournée par une mise en scène “cinématographique” échafaudée par des criminels d’État qui n’ont rien négligé et ce, jusqu’au moindre escamotage, même le plus pervers, visant en réalité à dépister la vérité tout en la cachant. “On ne tue pas un poète !” a hurlé Elsa Morante lors du triste après-midi du 5 novembre 1975, Campo de’ fiori, la même place romaine où, 375 ans auparavant, Giordano Bruno, accusé d’hérésie fut mis à mort par le bûcher. Devant les yeux de tout le monde, parmi les larmes de consternation et de colère, s’écoulait la scène présumée, extrêmement convaincante, d’une mort “cherchée” qui ne l’était sans doute pas, avec cette image réitérée d’un pauvre corps qu’on achevait sauvagement, dans le paysage désolé de l’Idroscalo d’Ostia, contexte typiquement pasolinien qu’on avait peut-être emprunté à l’un de ses films : le premier, Accattone ou le dernier, Salò ou les 120 jours de Sodome.

« Pasolini fut un communiste hérétique, inscrivant en permanence des réalités apparemment “non politiques” : différence, inconscient, violences, vie privée et pratique de l’écriture, dans ce qu’on appelle traditionnellement politique (État ou partis). Contradiction au demeurant intolérable, qui fait éclater la politique, certaines formes de militantisme, et subvertit les normes qui la régissent. Elle ne peut susciter que violences, procès, condamnations, silences complices ou embarrassés. Pasolini en est mort. » Christine Buci-Glucksmann, Pasolini, Gramsci, lecture d’une marginalité in Pasolini, Séminaire dirigé par Maria Antonietta Macciocchi (Paris, 10, 11 et 12 mai 1979), Grasset 1979.

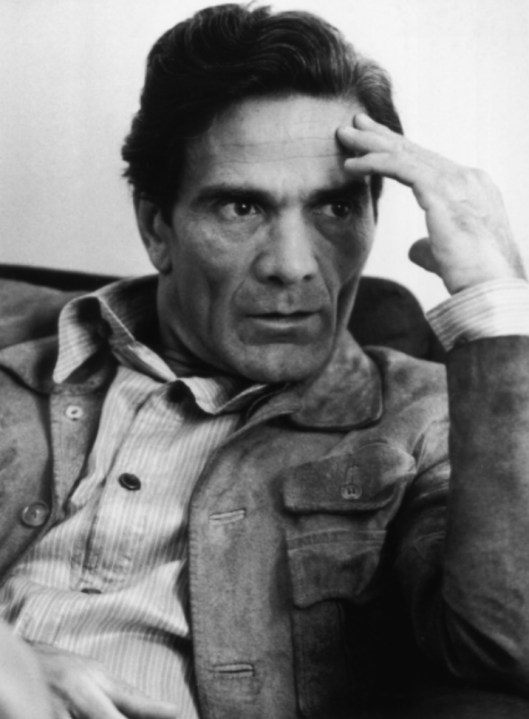

Pier Paolo Pasolini.

Si je me rendais aujourd’hui, lors d’un jour de marché, en ce même Campo de’ Fiori, et que je m’aventurais parmi les rectangles de soleil, avant de m’abriter à l’ombre solennelle de la statue pensive de Giordano Bruno, je trouverais sans doute la clé d’une pensée, au sujet de Pasolini, que je porte sur moi depuis longtemps: celle de l’inéluctable alternance de la lumière et du sombre, du beau temps et de la pluie, des larmes et des rires, des cours et recours historiques, des rotations et révolutions des corps célestes. L’historique vicissitude de notre péninsule c’est une alternance de hauts et de bas, d’inexorable navette entre chance et malchance, entre oubli et sagesse. Non, décidément, l’Italie de tous les oxymores et de toutes les possibles nuances ne sera jamais le pays de l’aurea mediocritas, en dépit de sa millénaire civilisation fondée sur une idée pacifique et équilibrée des rapports humains et sociaux. Si nous pouvions assister à une séquence cinématographique au ralenti du destin inconstant de notre malheureux pays, nous y trouverions inscrites, avec leur frénétique intermittence de lumière et d’ombre, l’œuvre et la vie de Pasolini. Et nous comprendrions alors que sa mort aussi s’inscrit dans la phase sombre de notre existence commune ; qu’elle n’est que l’anticipation emblématique des tragédies successives, qui furent plus graves même. Voilà pourquoi, au lendemain de la mort du poète, on n’a pas voulu écouter ni surtout comprendre les signaux de danger que Pasolini avait lancés dans un crescendo aussi spasmodique que courageux. Il ne s’adressait pas aux pouvoirs, évidents ou cachés — d’ailleurs réfractaires à l’écoute — qui étaient en train d’imposer la ruine au pays, ni aux “mouches cochères de la révolution”, prêtes à chercher dans ses mots faisant autorité un encouragement à leurs aventures dangereuses ; il s’adressait à tous les Italiens ayant à cœur la démocratie républicaine et l’unité antifasciste pour qu’ils réagissent promptement. Ensuite, pendant ces 46 années qui se sont écoulées entre célébrations et découvertes pasoliniennes, presque rien n’a été fait pour réparer aux dégâts de sa mémoire trompée. Pasolini, tout comme Gramsci, parlait souvent du “génocide de la langue” opéré par la mortification et mise à l’écart des dialectes, ressource spécifique et très originale dont devait profiter notre culture vaste et articulée : il était parfaitement conscient du fait que sa voix même serait réduite au silence. Il s’agissait de l’une de rarissimes voix qui avait osé se lever au-dessus de notre très italienne habitude (qui convient si bien aux puissants) de nous “parler dessus” les uns les autres ; le génocide de cette voix et, avec elle, de l’importance primordiale de la vérité fut perpétré et ne cesse de l’être dans l’allégresse générale…

Revenant Campo de’ fiori, cette place populaire à l’allure vénitienne qui ne cessera jamais de commémorer ces deux hérétiques insoumis, Giordano Bruno et Pier Paolo Pasolini, elle me vient à l’esprit la première condamnation politique que Pasolini subit en 1949 avec l’expulsion du parti communiste pour indignité morale : « Nous saisissons l’occasion des faits ayant déterminé une grave mesure disciplinaire à charge du poète Pasolini de Casarsa — écrit le 26 octobre La fédération du PCI de Pordenone — pour dénoncer encore une fois les délétères influences de certains courants idéologiques et philosophique de personnages tels Gide, Sartre et de poètes et hommes de lettres également décadents, qui se prétendent progressistes tout en rassemblant en vérité les plus délétères aspects de la dégénérescence bourgeoise. »

Pasolini avec Laura Betti et Moravia.

Bien sûr, au-delà des conséquences de cette mesure disciplinaire, extrêmement dure pour Pasolini, obligé du jour au lendemain à s’exiler du Frioul à Rome avec sa mère, il faut encadrer un acte semblable dans la mentalité assez stricte de l’époque, fort conditionnée, chez les communistes aussi, par l’Église catholique de Pius XII, un pape notoirement réactionnaire : « …l’expérience personnelle et politique d’une différence irréductible produit un lien explosif où l’homosexualité touche à la politique et la fait exploser dans son inconscient. Une sorte d’ambivalence initiale et violente. À l’époque, jeune dirigeant de la section communiste de Casarsa, en lutte entre les paysans du Frioul, Pasolini en fut exclu pour “indignité morale” au terme d’un double procès : celui du tribunal d’État et celui de son parti. En cette période de guerre froide marquée par un stalinisme moralisateur faisant feu sur la “décadence”, la différence était, comme l’écrira l’Unità, “une déviation idéologique”… D’autant que l’enracinement nécessaire du PCI comme “parti de masse” dans la société civile et la culture ne le prédisposait guère à être “deux pas en avant” des masses et des mœurs de la majorité. » Christine Buci-Glucksmann, Pasolini, Gramsci, lecture d’une marginalité in Pasolini, Séminaire dirigé par Maria Antonietta Macciocchi (Paris, 10, 11 et 12 mai 1979), Grasset 1979.

Pasolini avec Moravia au café Rosati, piazza del Popolo, Rome.

Et pourtant, après cette condamnation abrupte, que la sensibilité d’aujourd’hui jugerait cynique et honteuse, cet homme moins tourmenté qu’orgueilleux de sa diversité ne cessa jamais de se considérer communiste et ce fut justement en force de sa formation marxiste et de sa foi dans le parti de Togliatti et Gramsci qu’il en fut un critique toujours constructif ainsi qu’un important allié. Bien plus pénible et meurtrissant a été le combat de résistance de Pasolini contre la persécution aveugle de l’État, et notamment de l’administration judiciaire : tout un cycle de procès et d’attaques sur la presse qui a duré jusqu’à son assassinat. Là aussi son combat, lucide et courageux, a toujours abouti à des actes publics où l’homme Pasolini s’effaçait pour s’exprimer pleinement en poète civil : « …dès l’origine, puis toujours, Pasolini a été ce que l’on appelait jadis un poète civil. Poète parce que poète et civil justement par sa volonté constante d’intervenir et de modifier les choses, ce en quoi il faut sans doute voir un fait lié à son état marginal initial, originel, de naissance, à savoir le besoin qu’il éprouvait d’être au milieu des autres, d’être aimé. Mais, naturellement, son impulsion fondamentale était d’influer sur les autres, de les orienter dans une certaine direction, de les éclairer et de les instruire. De les instruire aussi, certes, car il ne faut pas oublier que Pasolini avait été professeur et, chez lui, le côté didactique est très important. […] La grande originalité de Pasolini a été justement d’être un poète civil de gauche qui se référait non pas à la rhétorique de l’humanisme mais à la poésie moderne décadente européenne…. Il y avait en lui la révolte de l’homme en marge… et la sensibilité du monde moderne. » Alberto Moravia, “Pasolini poète civil, en Pasolini, Séminaire dirigé par Maria Antonietta Macciocchi (Paris, 10, 11 et 12 mai 1979), Grasset 1979.

Paolini footballeur.

De cet homme gentil et bon l’on dira pendant beaucoup de temps encore qu’il était “étrange” et que son homosexualité assumée, endurée telle une maladie ou alors comme un manque impossible à combler, se traduisait “forcément” en une vision personnelle de la réalité, pour ainsi dire tordue et scandaleuse qu’il imposait aux autres. En vérité, par le biais de cette “autre réalité”, venant du monde parfois atrocement “réel” de la banlieue romaine, qu’il a au fur et à mesure transfiguré par son prodigieux et irrépressible élan poétique, Pasolini nous a offert une clé pour regarder en face notre propre réalité et nous interroger sur le sens ultime et profond de notre existence. « Pasolini aimait beaucoup Rimbaud et, ensuite, …il a vu en Rimbaud le poète civil, mais de gauche, qui pouvait lui ressembler…Rimbaud… en plus du poète qu’il fut, a été le poète de la Commune de Paris… un poète révolté dans la tradition nettement presque criminelle de Villon. Et c’est justement de cette étrange symbiose d’un Frioulan et d’un Français du Nord, tous deux garçons, qu’est née la poésie civile de Pasolini, si originale et tellement actuelle, mais qui toutefois, il faut le dire, se rattache d’étrange façon à notre plus grand poète du XIXe siècle, à Leopardi… » Alberto Moravia, “Pasolini poète civil” en Pasolini, Séminaire dirigé par Maria Antonietta Macciocchi (Paris, 10, 11 et 12 mai 1979), Grasset 1979.

Pasolini et Totò sur le set de « Uccellacci et uccellini »

Personne ne peut oublier ses films ainsi que la force évocatrice de sa façon de rêver les yeux ouverts, le regard d’uccellaccio et d’uccellino à la fois permettant à Pasolini de saisir la vie des choses et l’arracher à la mort. Personne n’oubliera son cri de garçon irrévérencieux mais, si l’on regarde bien, affectueux vis-à-vis de tous ceux qui se barricadaient dans un silence embarrassé plutôt qu’admettre ses raisons, plutôt qu’admettre que Pasolini avait raison. Tenu à l’écart, en dehors de toutes ces portes, Pasolini n’est pourtant pas demeuré seul : d’un côté, en reniant ses origines bourgeoises, il se forma une véritable “famille” dans le contexte des “borgate” romane où il trouva aussi sa primordiale source d’inspiration (notamment avec Sergio Citti [1933-2005], Franco Citti [1935-2016] et Ninetto Davoli [1948]) ; de l’autre, il entretenait des liens réguliers, souvent très amicaux, avec des écrivains, des poètes, des réalisateurs, des acteurs, des journalistes et des critiques littéraires (tels Alberto Moravia [1907-1990], Attilio Bertolucci [1911-2000], Elsa Morante [1912-1985], Gianfranco Contini [1912-1990], Maria Antonietta Macciocchi [1922-2007], Francesco Rosi [1922-2015], Maria Callas [1923-1977], Paolo Volponi [1924-1994], Anna Magnani [1908-1973], Laura Betti [1927-2004], Enzo Siciliano [1934-2006], Dacia Maraini [1936], etc.). Tout ce volume de jeu se traduisit pour Pasolini en une “double vie” constellée de tiraillements et de déchirures : « Je sais bien […] comment se déroule la vie d’un intellectuel. Je le sais parce qu’en partie il s’agit de ma vie aussi. Lectures, solitudes au laboratoire, cercles en genre de peu d’amis et beaucoup de connaissances, tous des intellectuels et des bourgeois. Une vie de travail et dans la substance bien. Mais moi, comme le docteur Hyde, j’ai une autre vie. En vivant cette vie, je suis forcé à rompre les barrières naturelles (et innocentes) de classe. Défoncer les cloisons de l’Italietta, et me projeter donc dans un autre monde : le monde rural, le monde sous-prolétaire et le monde ouvrier. » Pier Paolo Pasolini, Scritti corsari, Saggi sulla politica e la società, Mondadori, Milano 1999, p. 320.

Pier Paolo Pasolini, Autoportrait.

De sa fréquentation des mondes pauvres voire misérables et marginalisés d’abord de la campagne du Frioul de l’immédiat après-guerre, ensuite des “borgate” sous-prolétaires romaines, Pasolini a tiré sa vision primordiale, créative et libératrice, d’un monde épuré où l’on pouvait atteindre la véritable “essence” des choses, tandis que le milieu intellectuel et bourgeois — où s’invite aussi la bataille politique où le PCI est alternativement le moteur positif ou la cible des sorties publiques pasoliniennes — lui offrait surtout un espace de réflexion et de rationalité. Cependant, les deux vies étaient toutes deux indispensables pour alimenter en Pasolini cette force compulsive où la recherche du juste s’entrecroisait continûment avec celle du beau avant d’atteindre cette « beauté de la vérité » (ou alors cette « vérité de la beauté ») que seul le génie est en mesure de produire. Comme on peut l’apprécier en cette réflexion d’Antonino Sorci au sujet de la double vie de Pasolini et de Nietzsche : « De Socrate à Walter Benjamin en passant par Rosa Luxemburg, plusieurs penseurs ont payé de leur vie le choix de ne pas renoncer à leur liberté d’expression, face à un système qui imposait une vision du monde unilatérale et totalisante. Mais si on voulait chercher parmi ces martyres, ceux qui ont sacrifié non seulement une, mais plutôt deux vies à la cause de la connaissance, on ne pourrait pas éviter de mentionner les noms de Friedrich Nietzsche et de Pier Paolo Pasolini. Ces deux auteurs ont conçu, plus que d’autres, la contradiction comme une arme pour faire scandale, pour renverser les lieux communs, afin de retrouver une authenticité dans leur propre façon de vivre. Le sacrifice de ces deux penseurs possède une valeur particulière, car il est l’expression la plus efficace d’une volonté de puissance qui retrouve dans sa propre négation la manifestation de sa liberté. » Antonino Sorci, “Postures du penseur inactuel à la recherche de l’authenticité : l’exemple de la double vie de Pasolini et de Nietzsche”, Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3

Pasolini et Laura Betti.

Toujours est-il qu’à son secours, bien avant les “ragazzi di vita” et les nombreuses amitiés intellectuelles, Pasolini vit arriver Arthur Rimbaud et Antonio Gramsci, deux génies “révoltés” qui n’auraient jamais pu accepter, de leur vivant, une telle surdité, une telle myopie, un tel manque de flair, de goût et de tact rencontré par Pasolini auprès des Palais en train de s’écrouler tout seuls devant son dédain émerveillé. Un dédain sans doute provocateur, qu’on ne pourrait pourtant pas réduire à une boutade ou alors à un simple geste anticonformiste ou décadent. Je consacrerai l’un de prochains articles au rapport idéal, très fécond et rapproché, entre Pasolini et la figure du grand chef communiste et penseur qui fut Antonio Gramsci. Quant à Rimbaud — dont la rêverie agit telle une mèche explosive sur le jeune Pasolini, faisant déclencher en lui la détermination irréductible de devenir “poète divin” — ce qu’écrit Albert Camus dans L’Homme révolté est très intéressant : « Rimbaud n’a été le poète de la révolte que dans son œuvre », tandis que, ajoutons-nous, Pasolini a eu le courage de dépasser le cap sans s’arrêter : « La grandeur de Rimbaud… éclate à l’instant où, donnant à la révolte le langage le plus étrangement juste qu’elle n’ait jamais reçu, il dit à la fois son triomphe et son angoisse, la vie absente au monde et le monde inévitable, le cri vers l’impossible et la vie rugueuse à étreindre, le refus de la morale et la nostalgie irrésistible du devoir. En ce moment où, portant en lui-même l’illumination et l’enfer, insultant et saluant la beauté, il fait d’une contradiction irréductible un chant double et alterné, il est le poète de la révolte, et le plus grand. (…) Mais il n’est pas l’homme-dieu, l’exemple farouche, le moine de la poésie qu’on a voulu nous présenter… (…) Sa vie, loin de légitimer le mythe qu’elle a suscité, illustre seulement… un consentement au pire nihilisme qui soit. Rimbaud a été déifié pour avoir renoncé au génie qui était le sien, comme si ce renoncement supposait une vertu surhumaine. Bien que cela disqualifie les alibis de nos contemporains, il faut dire au contraire que le génie seul suppose une vertu, non le renoncement au génie. » Albert Camus, Surréalisme et Révolution, dans L’Homme révolté, Quarto Gallimard 2013.

Pasolini avec Franco Citti et Anna Magnani

Les mots de Camus à propos du courage qu’on doit s’attendre d’un génie, en ce cas le génie de Rimbaud, peuvent efficacement représenter, opportunément renversés, la conception de la poésie et de l’art de Pasolini se traduisant pour lui, toujours, en consécration totale à la lutte politique et culturelle. Cependant, tout en ayant manifesté, dans son engagement civil et politique, la cohérence et le courage que son “camarade” Rimbaud n’eut pas jusqu’au bout, Pasolini, en parfaite syntonie avec Gramsci, n’avait pas envie de devenir un leader ni un chef. Voilà pourquoi il décida de s’exprimer artistiquement, poétiquement sur le thème difficile et douloureux de notre malchanceuse et parfois merveilleuse réalité italienne. Cet homme, qui aurait pu s’évader de lui-même en se dérobant carrément aux règles, a tenacement cherché ces règles mêmes et n’a pas hésité à entrer publiquement en collision avec elles. Francesco Rosi a dit que Pasolini était un “homme contre”. Furio Colombo a dit que Pasolini avait vécu en protagoniste. Alberto Moravia, en citant Rimbaud, a dit que Pasolini était un poète civil de gauche. Quant à Camus, il aurait ajouté — s’il n’avait pas disparu lui aussi prématurément — que Pasolini était un “homme révolté” dont la cohérence dans l’engagement politique et culturel s’était montrée beaucoup plus solide et fiable que celui du plus grand des poètes maudits. « C’est un fait qu’il vivait l’homosexualité comme une maladie qui le séparait du monde. Mais c’est un fait aussi qu’il réussit à transformer ce sentiment de la séparation et de la différence en une force non seulement morale, mais aussi de connaissance. […] Le fait d’être ou plutôt de se sentir séparé alimenta dans son imagination des stratégies objectivantes, fit se décanter des corrélatifs métaphoriques et intellectuels, pour se libérer d’obsessions subjectives ; mais cette libération chez lui fut dialectique. Pasolini ne nia jamais la racine individuelle de son écriture, mais il la reprit toujours à l’intérieur d’un cadre historique, à l’intérieur d’un jugement complexe et articulé sur les vicissitudes politiques et culturelles de la société italienne. » Enzo Siciliano, Pasolini non réconcilié in Pasolini, Séminaire dirigé par Maria Antonietta Macciocchi (Paris, 10, 11 et 12 mai 1979), Grasset 1979.

Pier Paolo Pasolini.

Dans quelques mois, le 5 mars 2022, lors du centenaire de la naissance de Pier Paolo Pasolini se dérouleront, partout en Europe, des initiatives politico-culturelles où son œuvre sera sans doute réexaminée à la lumière de 47 années qui se sont écoulées depuis sa mort, au lendemain donc d’un changement profond et inimaginable de la société et des hommes à l’heure de la globalisation que personne, sauf Pasolini, ne pouvait jusqu’au bout imaginer à la veille de son abrupte disparition. Pour tout le monde la contradiction sera évidente, par exemple, entre la banalité répétitive de la plupart des films qu’on produit aujourd’hui (en dépit de moyens parfois très coûteux et d’énergies disproportionnées) et la force expressive et morale des films de Pasolini, jaillissant de la modestie des moyens techniques que la poésie et l’ingéniosité compensaient : Pasolini vivait dans le regret d’un “paradis perdu” où, dans les rares joies de l’enfance et de l’adolescence, il avait saisi la “beauté tangible” de la vie. Maintenant, nous tous regrettons le paradis perdu que Pasolini était. « La confession. Si l’on devait reconstituer les significations complexes que l’acte de se confesser a rendues explicites dans la tradition catholique, on devrait évoquer et imaginer les plus atroces souffrances du moi. Dans la confession, c’est le moi couvert de plaies, divisé, agenouillé, c’est-à-dire ramassé sur lui-même le plus près possible de la terre (de la mère) qui tente, par l’exploit atroce de la verbalisation, de vaincre toute schizophrénie et de rassembler ses membres épars. Il y a volonté de guérison : car le péché est une maladie – une maladie très particulière que l’on soigne en l’énonçant. Eh bien, pourquoi ne pas supposer dans l’anxiété d’autodévoilement qui marque toute la production pasolinienne, dans cette confession réitérée, une urgence authentique, nullement ambiguë, de « santé », de guérison, de libération de la maladie ? » Enzo Siciliano, Pasolini non réconcilié in Pasolini, Séminaire dirigé parMaria Antonietta Macciocchi (Paris, 10, 11 et 12 mai 1979), Grasset 1979.

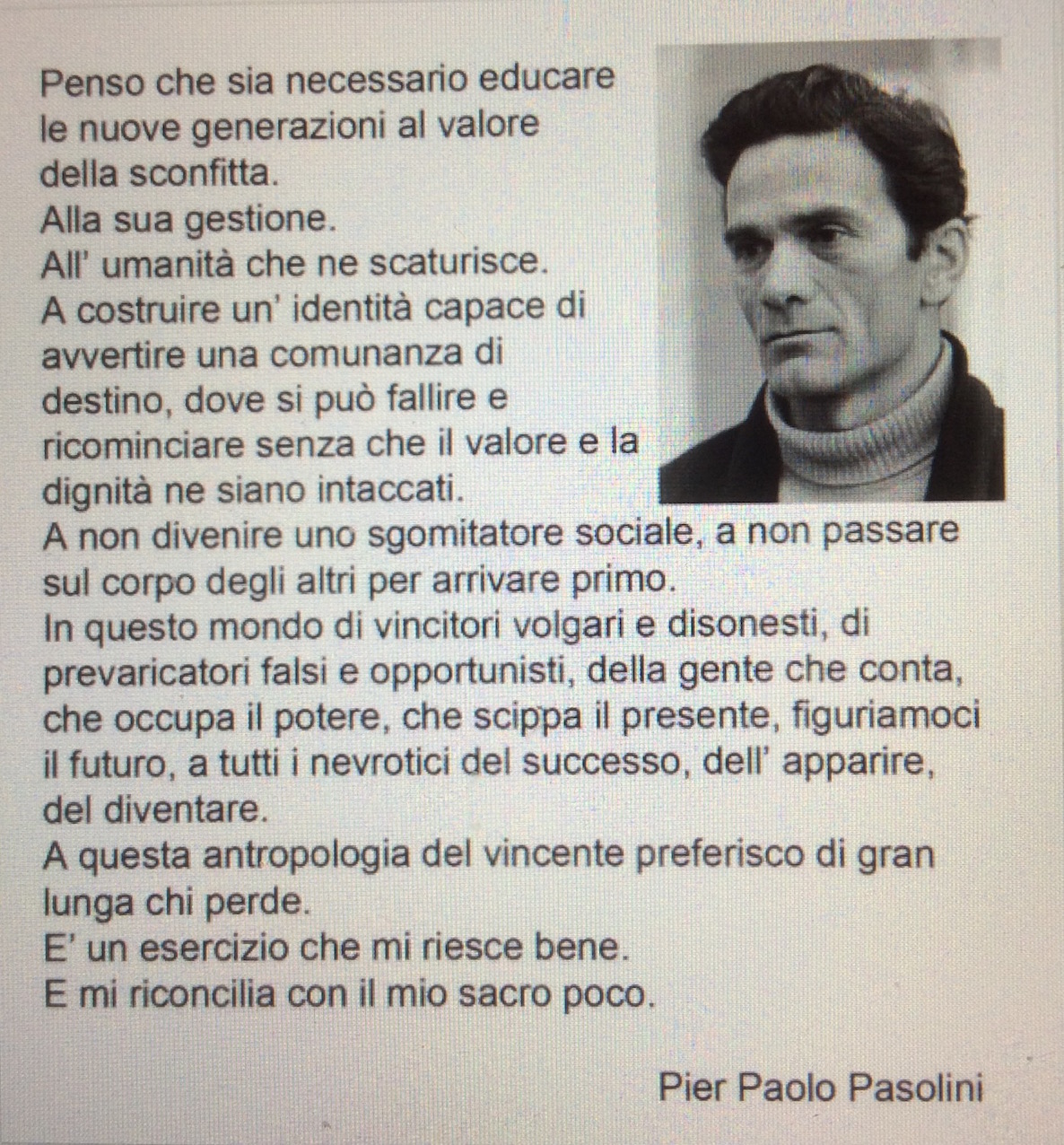

Tullio Pericoli, Portrait-caricature de Pier Paolo Pasolini

Avec d’autres similitudes et coïncidences en grand nombre, ce côté de la “confession” apparente Pasolini à un autre penseur solitaire, Jean-Jacques Rousseau, tandis que pour d’autres aspects — tels l’indépendance du jugement et le besoin absolu de vérité, nonobstant le vif attachement idéal et morale au destin de la gauche en général et du parti communiste en particulier — Pasolini affiche d’impressionnantes affinités avec Albert Camus. Une confrontation entre ces trois “génies révoltés” fera sans doute l’objet d’un autre de mes prochains articles. Pour l’instant, je parlerai moi-aussi, à ma façon, de Pasolini. Non pour le célébrer mais pour le comprendre. Sachant que pour parler de Pasolini il faut d’abord savoir l’écouter, en évitant de trop s’écarter de sa façon (métaphorique, paradoxale, exotérique et solennelle) d’introduire ses thèmes et ses théorèmes. Ce que Pasolini nous raconte ce ne sont pas jusqu’au bout des histoires : les lieux et les personnages interprètent presque toujours des rôles qui ne paraissent pas les leurs, et cela provoque chez le spectateur une série de réactions immédiates qui ne trouveront de composition et d’explication qu’à la fin du film, du livre ou de la poésie, ou même des heures et des jours depuis. Cela arrive aussi pour les écrits politiques de Pasolini, qu’ils soient “corsaires” ou “luthériens” : en dépit de la force perturbatrice et parfois explosive de chaque passage, ce n’est qu’à la fin, en fermant les yeux, que nous commençons à comprendre et retenir le sens de son message. Aujourd’hui, les choses ont changé de manière impressionnante. Cependant, ce qui compte et peut nous sauver c’est l’essence archaïque et même préhistorique de l’homme : voilà pourquoi Pasolini, comme tous les grands ayant su regarder “au-delà”, est encore présent parmi nous : plutôt qu’un être mythique ou un père charismatique, il nous paraît un frère étrange qui tout en ayant toujours raison ne te laisse pas croire que tu es une nullité. Pasolini est un repère très important pour notre génération, pour nous communistes alors jeunes et désormais adultes ayant vécu de l’intérieur les dynamiques de la grande transformation de Togliatti à Berlinguer, suivie par la lente et inexorable involution aboutissant à l’implosion finale : par la provocation de sa voix unique et la force de ses images, Pasolini a été toujours beaucoup plus proche de nous, même dans la critique la plus féroce et impitoyable, que tous ces camarades qui militaient dans les groupes “révolutionnaires” plus ou moins extrêmes. Dans l’Italietta “américaine” et malheureuse qui ne respecte personne ni n’accepte l’idée d’une œuvre complexe et polyphonique, continûment mise en discussion (comme l’aurait voulu Trotski dans sa “révolution permanente”) par l’enrichissement des contributions et des inventions, Pasolini a su s’imposer en protagoniste, s’adressant singulièrement et personnellement à chacun de ses lecteurs ou spectateurs, un peu comme Garibaldi. Ce que nous transmet Pasolini, notamment au sujet de la vérité historique autour de ce qui se passait au temps où il vivait – qui est aussi un temps très important et crucial pour la vie, parallèle, de ma génération – capture toujours mon attention avec une violence qui, bien que désarmée, m’oblige à bien réfléchir avant de proposer mon ressenti et mes quelques expériences des faits qui ont amené Pasolini à en chercher la “véritable” cause. Car en fait dans mon analyse des “vérités” de Pasolini, je ne me bornerais pas à relater ce que je connais ou ce que j’ai vécu personnellement de son/notre temps, mais je me sentirais obligé à remémorer ce qui s’est passé successivement, en Italie et en Europe, jusqu’à nos jours. Les vérités de Pasolini sont encore actuelles et dramatiquement instructives, non seulement pour nous, les jeunes communistes désemparés d’alors, ayant survécu au ’68, à l’euphorie des Régions rouges ainsi qu’à la tragédie des massacres et des années de plomb. Toujours est-il qu’analyser les nœuds, même les plus connus, de la pensée politique de Pasolini n’est pas du tout facile, en relation moins à l’immensité et richesse de son œuvre multiforme qu’à la densité et à la force de chacune de ses images, de chacun de ses vers, capables de catapulter au fur et à mesure sur la scène ou dans la mêlée une nouvelle lumière, une nouvelle voix, une nouvelle vérité.

Je vais essayer de le faire, de la façon la plus synthétique possible, fouillant parmi les écrits politiques de Pasolini et parcourant les séquences de quelques-uns de ses films emblématiques, tout en sachant que dans ses messages assez rarement l’on trouvera des attitudes dogmatiques pouvant être interprétées comme des mots d’ordre. Ce sera néanmoins très difficile sinon impossible de “répondre” à Pasolini ou de dialoguer avec lui sur un plan d’égalité. Je chercherai alors de l’aide dans la complexité de son langage constellé de coupures ainsi que dans cette indispensable “distanciation” que recommande par des arguments irréfutables le philosophe Jacques Derrida (1930-2004) : « …la meilleure façon d’être fidèle à un héritage, c’est de lui être infidèle. Nul ne doit répéter comme un perroquet l’enseignement d’un maître. Il faut toujours déconstruire ce dont on hérite afin de réinventer une pensée qui prend en compte le passé pour mieux comprendre l’avenir. » Élisabeth Roudinesco, “La déconstruction contre la tyrannie du dogme” sur “Le Monde” 19 mai 2021.

Giovanni Merloni

Traduction EN ITALIEN