Étiquettes

Pour intégrer avec quelques extraits exemplaires mon commentaire-reportage sur « Une histoire française » de Valère Staraselski, j’avais d’abord envisagé de me borner au « journal » de Georges de Coursault. Malgré mes efforts, si j’avais peut-être touché quelques aspects du roman qui aident à comprendre l’esprit de l’auteur dans son but primordial de « transmission poétique » de la vérité de l’histoire (qui n’est pas nécessairement la proposition d’une seule « vérité historique »), cela ne pouvait pas suffire à rendre synthétiquement et jusqu’au bout l’atmosphère unique de cette œuvre.

Le journal de Coursault a d’ailleurs brisé, un peu, la nébuleuse de mes propositions, en offrant quelques échantillons pour une illustration fidèle du roman. Mais il manque encore quelque chose.

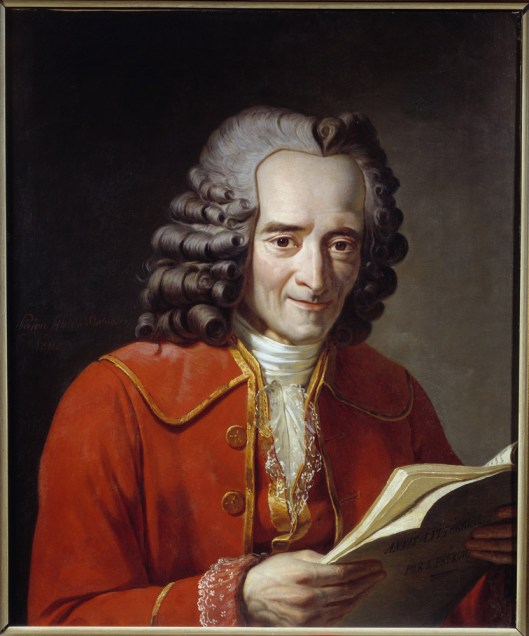

J’essaie alors de répondre à ce manque en choisissant l’un de nombreux épisodes où ladite « vérité de l’histoire » assume une saveur de réalité et de mystère à la fois. Il s’agit d’un des passages le plus touchants, concernant l’extraordinaire portrait de Voltaire, dont je vous propose un extrait.

Celui-ci peut donner une idée des émotions auxquelles le lecteur est convié tout au long de la traversée des vingt-trois années qui précèdent la prise de la Bastille. En fait, cette « histoire française » n’est pas une « visite guidée » de l’histoire. Elle est plutôt un appel à la responsabilité.

Car l’histoire c’est nous. Elle nous appartient, dans le bien et dans le mal. Elle nous forge et habite en nous. En même temps, elle nous échappe, elle répète ses erreurs, ses menaces, ses absurdités. Donc nous devons nous en charger, selon nos possibilités, humblement. Mais il ne faut jamais lâcher prise. Car si nous nous dérobons à une telle responsabilité ce seront des autres qui décideront pour nous. Même la plus solide des démocraties républicaines a besoin que chacun veille. Car rien n’est escompté, rien n’est donné à jamais.

En ces jours où les menaces à l’esprit des Lumières ne manquent pas, dans cette Planète blessée et meurtrie presque partout, je considère, par exemple, un choix discutable proposer à nouveau, aujourd’hui, « Mein Kampf ». Un livre qui théorise l’enfermement, l’intolérance, la barbarie ancestrale, le manque de respect entre les humains, la violence. J’aimerais au contraire qu’on s’engage davantage pour faire connaître aux jeunes générations, partout dans le monde, des « œuvres ouvertes » comme « Candide », « Le Siècle de Louis XIV » ainsi que, évidemment, « Une histoire française » de Valère Staraselski. Nous avons besoin d’optimisme, de tolérance et de solidarité. Nous n’avons pas besoin d’autres monstres.

Giovanni Merloni

L’horloge marquait onze heures du soir. Nous étions le 30 mai 1778

…je me souviens que nous étions convenus, un jour où nous étions à la Comédie-Française, d’aller assister à la destruction de la porte Saint-Antoine, quand une nouvelle incroyable s’était répandue à l’entracte dans le parterre puis dans les loges : Voltaire revenait à Paris ! Après vingt sept années ! Voltaire à Paris ! C’était la révolution ! Mme du Châtelet, enfin Constance, en avait versé des larmes de joie. Quelqu’un — qui ? nous n’en savions fichtre rien — avait obtenu la permission de laisser Voltaire venir dans la capitale. Pour sûr, le roi avait fermé les yeux. Certains, soit par austérité, soit par prudence, avaient jugé excessive cette mansuétude royale. Toujours est-il que le soir du 10 février de cette année 1778, à six heures, il y avait eu cette chose impensable encore deux jours avant : Voltaire arrivait à Paris ! On avait raconté qu’à l’octroi, lors du contrôle des voyageurs et des marchandises, au commis qui lui aurait demandé s’il n’avait rien à déclarer, notre philosophe aurait répondu : « Ma foi, je crois qu’il n’y a ici de contrebande que moi. »

À ces mots, à l’expression de celui qui les avait prononcés plus sûrement, les commis avaient levé l’œil, puis, ayant ajusté le halo de leurs lanternes, l’avaient immédiatement reconnu. « C’est… Pardieu ! C’est M. de Voltaire ! » s’étaient-ils alors exclamés en chœur. Lui, l’honorable, le considérable homme, s’apprêtant à descendre afin qu’on puisse procéder à la fouille du carrosse, les commis s’étaient empressés de l’en dissuader. Il y avait eu assaut de politesses de part et d’autre, du saisissement sans doute chez les commis, et le carrosse de Voltaire avait filé jusqu’à la rue de Beaune, à destination de l’hôtel du marquis du Plessis de Villette, où son appartement était préparé. Magnifiquement, à ce qu’alors m’en avait dit Constance à qui rien de cette affaire n’avait échappé…

(Pages 324-325)

…Jour après jour, au comble du ravissement et de l’enthousiasme, Constance avait suivi les faits et gestes du Socrate français m’invitant à me rendre chez elle le plus souvent possible afin qu’elle puisse me raconter les choses…

Le grand Voltaire s’était donc déplacé depuis Ferney avec Mme Denis, sa nièce gouvernante, ainsi que Wagnière, son secrétaire. Le 11 février, son premier jour parisien, on savait déjà qu’il avait envoyé un billet à Mme du Deffand : « J’arrive mort, et je ne veux ressusciter que pour me jeter aux genoux de Mme la marquise du Deffand. »…

…Du côté de la Cour, si le roi demeurait muet, la reine avait déclaré quant à elle qu’il était décidé de manière irrévocable que Voltaire ne verrait aucun membre de la famille royale ! Car ses écrits, avait-elle jugé encore, n’étaient pas avares de principes qui portaient une atteinte directe à la religion et aux mœurs. Commentant le fait, Maisonseule avait laissé entendre que cela n’avait aucune importance car la Cour et Paris étaient deux mondes non seulement opposés, mais irrémédiablement imperméables l’un à l’autre…

(Page 326)

…du jour au lendemain, la rue de Beaune était devenue le centre du monde. Je n’exagère pas, l’esprit et l’intelligence régnaient sur chacun…

(Page 327)

Un jour que, vers cinq heures de l’après-midi, je passais quai des Théatins, où j’avais à faire, je vis un attroupement, en fait, une multitude prodigieuse au milieu de laquelle j’avais eu des difficultés à me frayer un passage. Je ne fus pas long à comprendre l’objet de cette foule de gens. L’hôtel du marquis de la Villette donnait sur le quai et par la croisée on apercevait, parfois, frêle silhouette emperruquée, le héros des philosophes… des applaudissements saluaient chacune de ses apparitions…

Tout au long de la journée, sans quitter sa robe de chambre, autant dire sans s’abstraire de sa condition de simple mortel, le roi Voltaire recevait. L’Académie tout d’abord…

…Il y avait eu un moment où l’on avait cru à un arrêté d’expulsion, l’eau avait cessé de bouillir dans la marmite de la rue de Beaune. Fort heureusement, ça n’était qu’une provocation ! La Comédie Française s’était déplacée en la personne de Mme Vestris qui devait jouer Irène, pièce à laquelle Voltaire apportait les dernières retouches. Plein d’urbanité, le vieillard marquait une grande déférence pour la volonté des autres, de la docilité dans le caractère. Las ! ce qui devait arriver arriva: le fragile Voltaire était tombé malade. Cependant, s’il s’abstint de sortir, il avait continué de recevoir rue de Beaune …

(Pages 328-329)

Quant au médecin Tronchin, il s’inquiétait terriblement de la santé du vieillard dont les jambes s’étaient tout à coup mises à enfler. Mais, sourd à ses objurgations, l’entourage ne voulait rien entendre…

La vessie malade de Voltaire, l’enflement alarmant de ses jambes, les deux cents personnes reçues par jour, deux cents, m’entendez-vous, les répétitions d’Irène, tout cela ne fut pas sans conséquences fâcheuses !…

Et puis Mme du Deffand, la vieille dame, aveugle elle aussi, avait fait le déplacement rue de Beaune. La du Deffand avait fait part de ses craintes, déclarant : « Tout le Parnasse s’y trouvait depuis le bourbier jusqu’au sommet, il ne résistera pas à cette fatigue, il se pourrait qu’il mourût avant que je l’aie vu. » La recevant, Voltaire ne l’avait entretenue que d’Irène…

(Pages 328-330)

Vers la fin de février, Constance m’avait rapporté que Voltaire avait craché du sang alors qu’il était en train de dicter du courrier à Wagnière. Puis il avait demandé d’aller quérir un abbé…

« Au reste, avait-il répété, je ne veux pas qu’on jette mon corps à la voirie ; cette prêtraille m’assomme mais me voilà entre ses mains. Il faut bien que je m’en tire. Dès que je pourrai être transporté, je m’en irai. J’espère que leur zèle ne me poursuivra pas jusqu’à Ferney. Si j’y avais été, cela ne me serait pas arrivé. » Ça, il avait parlé d’or !

(Pages 330-331)

Quant à Voltaire, Constance m’avait rapporté qu’il n’avait qu’une obsession : se rendre à Versailles ! Que le roi l’ignore était insupportable ! Plutôt que d’une rage impuissante, il paraissait saisi d’un amour malheureux et inconsolé. On avait beau l’en dissuader, lui chanter sur tous les tons que Versailles et ses occupants étaient absolument vides d’esprit, Voltaire ne renonçait pas. Le roi de France, tout de même ! Le roi de France… Cela lui était comme une blessure intolérable. Comme si la reconnaissance du roi était la seule qui, à ses yeux, comptait…

(Page 332)

À la mi-mars, il y avait eu la générale d’Irène à la Comédie Française. Retenu par son mauvais état de santé, Voltaire n’avait pu s’y rendre, et on avait envoyé une estafette afin d’être informé du déroulement de la soirée. La représentation avait été un triomphe. Peu de temps après, il s’était répandu dans Paris que le maître s’était senti mieux…. or son état aurait pu subitement empirer : ayant découvert qu’on avait corrigé sa pièce, il était entré dans une fureur extrême ! Et son entourage avait, cette fois-ci, cru sa fin arrivée… C’eût été dommage parce que les derniers jours de mars s’étaient transformés pour lui en une véritable apothéose. Il avait été reçu dans la cour du Louvre où loge l’Académie française… Honneur qui n’a jamais été rendu à quiconque ! Ce fut à d’Alembert qu’il était revenu de l’accueillir… In fine, le siège de directeur de l’Académie lui avait été offert à l’unanimité ! Voltaire avait remercié puis s’en était allé de sa démarche gracile dans son carrosse jusqu’à la Comédie Française. Quel souvenir, quel inoubliable souvenir ! J’y étais ! Je m’y trouvais avec Maisonseule et Constance, réunis pour la circonstance ! Partout l’affluence l’accompagnait. Les femmes se montraient les plus empressées à le voir, à le toucher même, ses mains, l’étoffe de son habit. L’ambiance était bouillante, formidable, délirante. Les gens ne semblaient plus s’appartenir. Sa tête minuscule recouverte d’une perruque comme on n’en faisait plus depuis la régence, le vieillard illustre était acclamé à l’égal d’un dieu…

…À la Comédie, quand le maître prit place, on le voulut sur le devant de sa loge… Et puis on avait ceint son front d’une tresse de laurier. Ému au possible, bouleversé, Voltaire riait et pleurait à la fois. « Ô mon Dieu, vous voulez me faire mourir à force de gloire » avait-il protesté. Et, ôtant la couronne, il l’avait déposée sur la tête de sa nièce. Mais le public avait grondé. J’avais senti tout autour de moi vibrer une vraie désapprobation. On avait alors découronné la dame et on avait recouronné Voltaire. Puis on avait joué Irène…

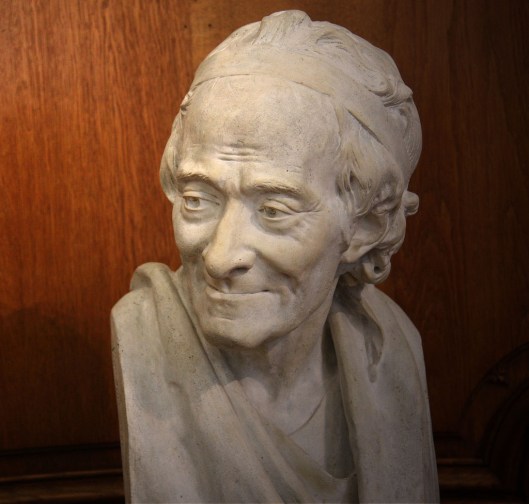

À la fin, la représentation terminée, alors que les loges, les balcons et le parterre recevaient de la lumière, une actrice avait placé le buste de Voltaire au beau milieu de la scène qu’entouraient les acteurs. Des poignées de pétales de fleurs avaient été jetées sur le buste. Devant ce spectacle, comme effrayé, Voltaire s’était réfugié au fond de sa loge. On l’avait appelé, moi comme les autres, moi le premier. Une clameur puissante mais pacifique s’était élevée jusqu’à ce qu’enfin il reparût, être minuscule et homme grandiose ! Selon les témoignages de ceux qui avaient la chance de distinguer les traits de son visage, il avait baissé la tête, son front posé sur le rebord de velours de la loge, puis il avait redressé sa figure, la faisant alors paraître couverte de pleurs….

(Pages 334-336)

La chair de poule avait élu domicile sur la moindre parcelle de la peau de mon corps. À mes côtés, Maisonseule levait plus haut que de raison son menton. Je crois bien qu’il reniflait. Constance, pâle et belle comme la lune, avec ce surplus de beauté qui semblait en quelque sorte l’environner, avait les bras qui tremblaient.

(Page 337)

Dehors, il avait encore manqué d’étouffer dans la foule qui donnait libre cours à sa folie. On avait dû hisser l’honorable vieillard à l’intérieur de son carrosse. Certains embrassaient les chevaux, d’autres avaient entrepris de dételer le carrosse dans le dessein de le tirer eux-mêmes ! On avait parlementé. On avait laissé les chevaux contre la promesse du cocher d’aller au pas. Ce jour-là, je n’ai pas honte de dire que j’avais eu la chance d’être de cette ville même qui nous avait donné à voir le triomphe du roi Voltaire.

(Page 338)

Constance m’avait raconté que le philosophe était même retourné au théâtre, sans se faire connaître, en catimini. Une fois où on donnait son Algire, Voltaire avait assisté à la représentation, dissimulé du regard de tous au fond de sa loge. Durant le quatrième acte, l’auteur, emporté par le déroulement de sa propre œuvre, s’était avancé depuis le fond de sa loge et n’avait pu résister au désir d’intervenir : « Que c’est beau ! Ah ! c’est beau ! » Se retournant pour faire taire l’importun, des spectateurs avaient fini par le reconnaître et lui avaient fait une ovation dans l’instant. Stimulés par la ferveur de la salle et surtout par la présence de Voltaire, les comédiens avaient joué à la perfection, disait-on, jusqu’à la fin…

(Page 340)

Le soleil de mai avait commencé à embellir les femmes de Paris et ce fut à partir de cette période, je m’en souviens, que Voltaire n’était plus sorti. Du tout.

…il était alors sensiblement entré dans une longue et affreuse agonie. Un jour, une nouvelle qu’on lui avait rapportée l’avait déplongé de ses tourments un instant : le fils de Lally-Tollendal avait obtenu la cassation de l’arrêt qui condamnait son père, par une majorité de voix. Voltaire s’était alors soulevé, ses yeux avaient cherché un point d’accroche et il avait dicté ceci : « Le mourant ressuscite en apprenant cette grande nouvelle, il embrasse bien tendrement M. de Lally, il voit que le roi est le défenseur de la justice, il mourra content. » Et puis, il avait fait épingler au mur en face de lui un panonceau où il avait fait écrire : « Le 26 mai 1778, l’assassinat juridique commis par Pasquier, conseiller du parlement, en la personne de Lally, a été vengé par le roi. »

Pour sa fin, tous les témoignages concordent, elle fut terrible… aussi incroyable que cela puisse sembler, Voltaire est mort délaissé… Il me semble que son entourage s’était vengé de lui, de son caractère impossible, certes, mais plus sûrement de son génie, de sa renommée. De sa liberté ! Avec une rare cruauté. La cruauté des gens normaux, de loin la plus effroyable, n’est-ce pas ?…

…Nous avons un témoin, Tronchin, le médecin, qui a assisté aux derniers instants. Son témoignage tient en une parole : « Quelle mort ! Je n’y pense qu’en frémissant ! » « Monsieur, tirez-moi de là », se plaignait Voltaire, à quoi Tronchin s’était vu dans l’obligation de répondre autant de fois : « Je ne puis rien, monsieur, il faut mourir. » Paroles qui avaient donné lieu au moribond de s’écrier : « Je suis donc abandonné de Dieu et des hommes ! » et puis dans la suite, Voltaire avait poussé un cri. Un cri de bête qu’on aurait cru réservé à un autre genre d’homme. Un cri d’épouvante et de soulagement à la fois. Comme un défi à la mort. Il avait passé. L’horloge marquait onze heures du soir. Nous étions le 30 mai 1778.

(Pages 341-343)

Valère Staraselski

Merci à Giovanni Merloni d’avoir su si bien parler de cet ouvrage magistral « Une hisoire française » de Valère Staraselski. Je me l’étais procuré en 2006. Je l’avais offert moulte fois préférant offir un livre nourriture de l’esprit plus tôt qu’une nourriture terrestre. Je suis heureuse de le retrouver en poche. je vais ainsi pouvoir l’offrir encore et encore. L’auteur est un homme de son temps qui a des choses à dire.