Étiquettes

Hôtel de Massa : Tapisserie d’Aubusson sur un carton de Georges Rohner, 1956, dépôt du Mobilier national : « George Sand assise avec son éventail, pose-t-elle pour le tableau ? Elle est avec Gustave Flaubert, Honoré de Balzac, Victor Hugo, Alexandre Dumas. »

Récit de l’entrevue, mardi 10 mai 2011 entre l’astrophysique et la littérature, près de la Société des gens de lettres, hôtel de Massa (« Quand la fiction vient aux scientifiques »)

Mardi 10 mai dernier, Pierrette Fleutiaux et Élisa Brune ont rencontré David Elbaz (« Et Alice Tao se souvint du futur », Odile Jacob 2010), Roland Lehoucq (« Mission Caladan, les tisseurs de vie », avec Claude Ecken, Le Pommier 2010), Jean-Pierre Luminet (« Les bâtisseurs du ciel, l’intégrale », Lattès 2010) et Michel Cassé (« Cosmologie dite à Rimbaud », Jean-Paul Bayol 2007).

Cela a été un événement mémorable, d’abord pour moi, ayant pu toucher des yeux et des oreilles, pour une fois de plus, ce que j’avais imaginé et prévu avant de m’installer en France. Je n’oublie pas que nous vivons dans cette planète menacée, dans une Europe en crise d’identité, et dans une France aussi, en train de subir elle-même — au nom surtout de l’argent, mais aussi d’idées « neuves » jaillissantes de nouvelles formes d’arrogance du pouvoir —, « d’incursions » et de « troubles » très inquiétants ayant pour cible ses institutions culturelles.

Cependant, on doit reconnaître la présence en France d’un « contexte » encore assez vivant et tout à fait « jeune », qui ne cesse pas de travailler dans la bonne direction d’un « progrès humain » et d’une grande disponibilité de la science à « s’interroger sur elle-même » et sur sa fonction de « pont » entre le passé et le futur.

C’est cela que j’avais imaginé, quand j’étais encore en Italie et mes connaissances de la France n’étaient liées qu’à mes lectures, à mes voyages et à certaines amitiés. Je pouvais me tromper, aidé en cela de nombreuses idées reçues qu’alimente une substantielle incompréhension réciproque entre les deux pays cousins, l’Italie et la France. Heureusement, au fond de ma conviction, maintenant je m’en rends compte, il y avait le sentiment que dans la patrie des belles-lettres les « mots » étaient encore respectés, même dans cette barbarie contemporaine qui semble tout emporter.

J’attends une autre occasion pour parler davantage de ce qui est en train de frapper gravement ma patrie, l’Italie. Un berceau de culture universelle et de « mots » immortels, elle est maintenant défigurée et presque meurtrie dans son essence intime. On nous a enlevé la vérité des mots, le sens des mots, la force des mots, en une Babel qui semble avoir la force destructrice d’un trou noir.

Mais, comme j’ai promis, je m’arrête là. Je reviens à l’occasion de ce 10 mai 2011 où j’ai eu la chance de participer à une rencontre entre science et littérature ou pour mieux dire, entre hommes de science qui sont aussi des écrivains et une multitude de personnages — écrivains, poètes, critiques littéraires et simples amants de la littérature — ayant comme repère la Société des Gens de Lettres et l’Hôtel de Massa.

L’idée, géniale, mais aussi « magique », si on peut le dire, de cette rencontre, a été de Pierrette Fleutiaux, une écrivaine autant reconnue qu’aimée d’un vaste monde de lecteurs. Elle nous a expliqué que depuis des années la SGdL est hébergée dans l’hôtel de Massa, qui se trouve juste à côté de rue du faubourg Saint-Jacques dans le même emplacement du célèbre Observatoire de Paris. Il fallait « mettre en relation » deux mondes contigus, qui partageaient le même jardin et qui, du reste, étaient déjà représentés ensemble dans la tapisserie accrochée au fond de la salle (où figurent, entre autres, Honoré de Balzac, Alexandre Dumas et François Arago). Pierrette Fleutiaux n’a pas voulu trop ajouter, en sachant bien qu’on aurait assisté à de surprises au fur et à mesure que les écrivains-hommes de science se seraient présentés, avec leurs livres et formidables expériences.

La réunion a été surtout une occasion pour partager le bonheur, voire l’attitude ironique et confiante qui jaillissait de toutes les interventions. Les astrophysiciens, ces hommes spéciaux passant leur vie à scruter le ciel absorbés par un travail obscur, mais aussi enthousiasmant, obligés presque à avancer parmi trous noirs, quasars, galaxies et calculs incessants de distances et de vitesses, sont aussi des hommes en char et os, dont la sensibilité, loin d’être amoindrie par ce travail ultrascientifique, en est au contraire exaltée.

Tous les quatre astrophysiciens-écrivains, que Pierrette Fleutiaux a invités ce 10 mai dernier, partagent un sentiment commun : communiquer aux autres leurs découvertes, mais aussi leurs inquiétudes. Ils sentent d’abord la nécessité de briser un mur de primordiale incompréhension, car les questions en jeu — comme d’ailleurs la plupart des questions dont la science s’occupe — ne regardent pas seulement les gens directement et professionnellement concernés. Ils sont aussi conscients de la nécessité d’un langage directe, qui ne soit pas une vulgarisation de leur savoir banale ou même amusante, mais se charge, au contraire, de la vérité, voire de l’essence problématique de ce savoir.

En empruntant les mots splendides que Michel Cassé dédie à Rimbaud, on pourrait dire que « tandis que les étoiles s’étiolent, les mots deviennent abstracteurs de quintessence et de vie ». Les mots sont les étoiles dans l’univers des hommes. Ils sont aussi de véhicules dont on ne peut pas se passer si l’on veut lancer la connaissance de l’espace dans l’espace des humains.

Néanmoins, combien de trahisons ou d’éloignements de la vérité subit continument le travail des astrophysiciens. Ce n’est pas seulement un mur d’honnête incompréhension qu’il faut briser. Il faut rétablir, du moins dans certains contextes, un niveau commun de connaissance et d’évaluation des phénomènes dont les astrophysiciens s’occupent.

Il faut considérer aussi, dans l’activité littéraire de ces hommes de science, un côté spécifique de « besoin » de sortir de la routine, de se débarrasser des expressions toutes faites, des formulations autant rigides qu’inadaptées à la communication. En plus, en traitant sans cesse d’étoiles et planètes aux noms suggestifs, qui ont évoqué dès la nuit des temps des vers immortels

« Che fai tu luna in ciel

dimmi che fai, silenziosa luna »

on peut bien comprendre la tentation, sinon la nécessité, de se plonger dans l’univers parallèle où les mêmes mots peuvent raconter voire expliquer différemment les mêmes choses.

« Je le déclare tout d’abord je suis double au suprême degré. Je souffre de dédoublement de la réalité, de strabisme intellectuel », dit autant efficacement que lyriquement dans son livre Michel Cassé. « Je ne me résous pas à l’idée que bleu est un nombre, une longueur fut-elle d’onde. Le langage des sensations (couleurs, sons, saveurs, odeurs, dites qualités secondes) est si pratique et poétique ! Du jour où j’ai obtenu une explication scientifique de la façon dont le soleil produit de photons, et du mécanisme de transformation des photons en électrons dans la rétine, je n’ai pas pour autant cessé de m’extasier devant le coucher de Phoebus à la crinière rougeoyante. Le caractère poétique des choses n’a point disparu, tout au contraire j’ai pénétré dans leur émouvante intimité atomique. J’ai l’impression de deux réalités, la réalité scientifique (sans cible, réellement, car générale) et la réalité sensible. Sans ou avec cible, je pourrais me définir comme un scientifique sensible. C’est un problème redoutable…. Parce qu’on a l’impression que les choses ne peuvent être à la fois comme la science dit qu’elles sont et comme elles sont données dans la perception ».

Donc, ces astrophysiciens généreux, qui sont aussi des écrivains extraordinaires et des poètes sensibles, ont besoin des mots soit pour mieux s’exprimer et se faire comprendre, soit pour se « consoler ».

Car rien n’est facile sous le ciel et même dans le ciel. Là-dedans aussi, il y a des mystères, des questions attendant des réponses, des guerres et de luttes de pouvoir.

Sévérin Boèce, entre 523 et 525, emprisonné et condamné à mort pour ses idées, écrit, dans un latin qui mêle la prose à la poésie, un livre mémorable, « De consolatione philosophiae », où la Philosophie, déguisée en femme providentielle et vénérable, l’aidera à se calmer, à sortir finalement de sa condition affreuse.

Dans notre cas, même si le mystère de l’infini est toujours présent dans les esprits des quatre astrophysiciens, la consolation des mots devient une nécessité surtout en certaines circonstances, où le « passage » des notions, des découvertes, ou des questions insolubles devient difficile, entre un monde et l’autre.

Comme nous dit Roland Lehoucq, ces gens de science, qui ne veulent surtout pas être laissés seuls, doivent apprendre à maîtriser « une aisance et une discrète touche d’humour qui rendraient digestes les propos les plus ardus ».

« … et Alice Tao se souvint du futur » : un roman de David Elbaz, homme de science et écrivain

Cela dit, j’ai lu en premier « … et Alice Tao se souvint du futur » de David Elbaz (Odile Jacob 2010). Ce roman, qui n’a rien à envier à ses contemporains, m’a vraiment touché, non seulement par son élégance légère, mais aussi par sa formidable capacité d’entraîner, avec ironie et insouciance, une fonction primaire même si souvent sous-entendue : communiquer une problématique avancée et trouver dans les mots et dans l’histoire même du roman une consolation primordiale.

Sans trop entrer dans l’histoire racontée, j’ai trouvé un grand équilibre d’abord entre les personnages, ensuite entre les deux exigences dont on a parlé : celle de faire comprendre, celle de faire vivre une véritable histoire.

Un grand équilibre je le reconnais aussi dans les différents niveaux de langage que David Elbaz y a utilisé. Mais cela je le dirai après.

Le livre se déclenche, à mon avis, à partir de cette phrase :

« … le matin du vendredi 14 avril 2102, alors qu’il marchait dans la rue Cassini pour se rendre au Café de l’Observatoire, il était sur le point de tout arrêter. Il se tenait dans le prolongement de l’axe central autour duquel l’observatoire avait été bâti pour marquer le méridien d’origine, autrefois appelé la Méridienne de France, qui divisait la ville de Paris en deux parties égales. Duchemin venait de réaliser qu’il existait une analogie entre cette ligne imaginaire et la ligne de division des deux hémisphères du cerveau… »

Cette phrase, qu’on a lue dans la rencontre du 10 mai, exprime évidemment une sensibilité particulière, que d’ailleurs l’auteur synthétise dans sa dédicace : « écrire pour voir autrement ». Et qu’il exprime encore plus nettement au commencement du chapitre 9 : « l’avenir de l’humanité est-il inscrit dans son passé ? »

Le professeur Duchemin, l’homme de science qui a consacré sa vie aux recherches sur la mémoire, risque de terminer cette même vie en visionnaire inécouté. Véritable Malthus du XXIIe siècle, il préconise une amnésie généralisée qui serait engendrée par le totalitarisme de l’information et surtout du mal-information — venant d’Internet. « L’amnésie généralisée dont souffrait l’humanité devait déjà être perceptible dès le début du XXIe siècle, pourtant l’alerte n’avait pas été déclenchée. Tout au plus certains scientifiques avaient-ils émis l’hypothèse que l’utilisation intensive de l’informatique pouvait déclencher une atrophie du “muscle de la mémoire”, mais on ne les avait pas pris au sérieux. D’ailleurs, Duchemin lui-même avait été confronté à une opposition du même type. Ou plutôt à l’absence humiliante de réaction de la part de la communauté scientifique, ce qui était pire ».

D’un coup — un jour quelconque de sa vie parisienne qui ressemble en tout à la vie parisienne de nos jours du siècle XXIe —, grâce à la rencontre de Michele Marosa, un sujet dont l’anormalité est tout à fait unique et particulière, Duchemin devient l’apprenti sorcier, ou bien le Frankenstein qui ne se doute pas d’attraper l’occasion de sa vie.

Il part en Chine. Là-bas, il devient bientôt le directeur de l’UNUN, le plus grand centre de stockage de la mémoire qui n’ait jamais existé, installé juste dans les sous-sols de l’ancienne Cité pourpre interdite au centre de Pékin. En voyant les prodiges qui se vérifient régulièrement dans le cerveau de Michel Marosa, Duchemin monte sur cela une théorie et une activité qui bouleversent les certitudes et ouvrent les portes à l’espoir… Il est convaincu qu’il existe une « mémoire embryonnaire » pas seulement dans un recoin du cerveau de Michel Marosa, mais, probablement, de tous les cerveaux humains. On saura, à la fin du livre, qu’il se trompe…

C’est à ce point-ci, lors de la décision de s’installer à Pékin et d’y emmener son « monstre », qu’on fait la connaissance d’Alice Tao. Elle « habite » dans un autre siècle par rapport à celui de Duchemin et Marosa. Le 13 septembre 2008, cette femme à la « beauté mystérieuse, avec ses cheveux noirs qui lui tombaient sur le front laissant à peine l’espace à son regard de se frayer un chemin », monte sur l’avion qui la portera de San Francisco à Shanghai. Et Michel Marosa voyage avec elle, suit chacun de ses mouvements. Ils ont le même age et sont « connectés » entre eux sans se soucier des cent ans presque qui les séparent. À vrai dire, c’est Michel qui partage consciemment la vie d’Alice. Elle n’éprouve que de sensations de bouleversement, de temps en temps, qu’elle ne sait pas comment s’expliquer.

Et voilà la première remarque, très positive, que je peux faire : David Elbaz nous introduit dans cette histoire de la « connexion » entre Michel et Alice sans la formuler ni l’expliquer. Il évite ainsi toute banalisation de ce qui est découvert ou de ce qu’on découvrira.

Car le but de ce roman ce n’est pas seulement de structurer la narration par des événements vraisemblables et de la soutenir par la suspension, la peur ou le désir de suivre une histoire captivante.

Il va expliquer, à travers le personnage d’Alice — qui est une jeune astrophysicienne, consciente d’avoir observé un phénomène tout à fait inattendu et révolutionnaire dans la connaissance des galaxies, des quasars et des trous noirs —, qu’on est dans un moment très délicate. Si la découverte d’Alice Tao était « révélée » au monde scientifique, un nouveau paradigme s’affirmerait.

Avec la connaissance de Daniel, français d’origine, devenu acupuncteur avec un fort penchant pour l’exotérisme et la culture chamanique, qui deviendra le copain fidèle et fiable d’Alice, David Elbaz réalise, vers la moitié du roman, avant d’affronter les événements plus dramatiques et aventureux, une parfaite équipe multidisciplinaire, peu importe si cette équipe se réalise à distance de cent ans. Le chef est bien sûr Jean Duchemin, un professeur sur la cinquantaine, expert en matière de cerveau et de mémoire, tellement confiant de l’être aussi des méandres de la bureaucratie universitaire, qu’il se risque sur la seule parole d’un vieux chinois. Le deuxième, du même âge de Duchemin, est Jacob Zavel, un astrophysicien qui a découvert de façon tout à fait originale et insolite les « cordes stellaires » et l’énergie du Chellah. La troisième est l’astrophysicienne Alice Tao qui par ses observations de l’observatoire ESO dans le désert de l’Atacama au nord du Chili, confirmera la théorie de Jacob Zavel. En quatrième et cinquième, il faut considérer Michel Marosa, son correspondant dans l’autre siècle, et Daniel, son compagnon appartenant à la génération des jeunes hommes d’aujourd’hui.

Je ne peux pas dire plus de ce livre qui m’a vraiment passionné, soit pour l’intensité du sentiment qui l’a soutenu, un sentiment d’amour pour les humains et pour la civilisation, soit pour la capacité de faire glisser dans un langage tout à fait littéraire, les connaissances, les expériences et aussi les nombreuses et menues circonstances qui font de plus en plus croyable le tableau de la vie.

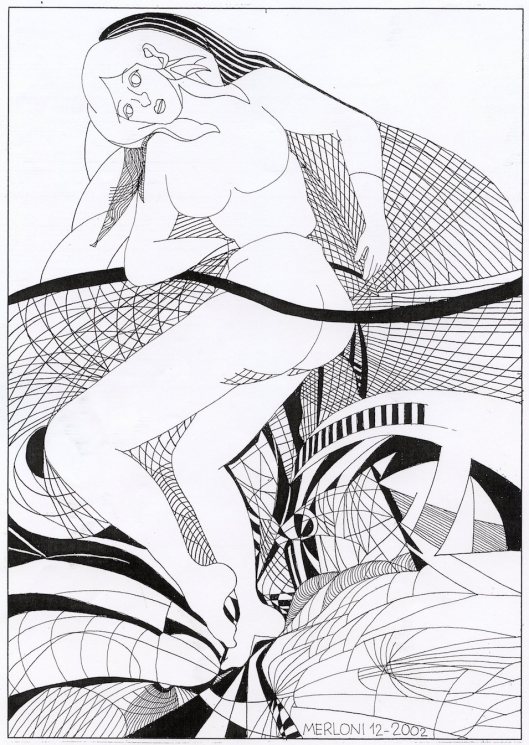

Giovanni Merloni