Cet 11 septembre, aujourd’hui, ce n’est pas, pour moi, que le jour d’un cauchemar insupportable d’il y a 20 ans dont il demeure toujours difficile accepter la crue et irréversible réalité.

Je suis obligé en fait de me remémorer du jour fatidique de mon arrivée à Paris, gare de Bercy, il y a 15 ans pile, le 11 septembre 2006. J’étais avec ma fille Gabriella, deux valises Samsonite et la ferme intention de m’installer en France, ce qui est arrivé de façon inexorable et progressive : grâce d’abord à l’euro, se révélant par la suite une monnaie stable ; grâce ensuite au petit patrimoine immobilier de ma femme Claudia ; grâce enfin à notre retraite un peu juste mais jusqu’ici à la hauteur de ce défi. Malgré l’enthousiasme et le bonheur intime pour avoir atteint mon but primordial, je vais toutefois partager cette circonstance avec mes lecteurs et mes amis tout en sachant que celui-ci ne sera pas l’occasion pour une série de textes autour des “souvenirs de ma dernière Italie” et des “souvenirs de ma première France”.

En fait, pendant ma fabuleuse et tout a fait enrichissante traversée de ce monde en partie nouveau pour moi, je me suis progressivement affranchi de mon “devoir de nostalgie” envers mon pays d’origine, en me considérant au fur et à mesure comme un apatride, un citoyen du monde, un sympathisant de l’Europe, jusqu’au jour où j’ai eu la nette sensation d’être devenu parisien. Ce jour a coïncidé avec les plus terribles traumatismes que la France ait pu connaître: les tueries de Charlie Hebdo ainsi que la nuit d’horreur du Bataclan et des rafales de mitraille ayant tué des gens assis à la terrasse des bars. Mais je suis devenu parisien aussi avec la géniale transformation de la grande place autour de Marianne, la statue symbolisant la République ne faisant qu’un avec l’esprit de citoyenneté : une chose forte, tangible à Paris, beaucoup plus que dans les autres capitales du monde. Sous mes fenêtres j’ai vu, tous les samedis, s’écouler dans le boulevard les fleuves des manifestations, dont quelques-unes ont été particulièrement imposantes, comme la grande manif on ne peut plus spontanée et touchante du 13 janvier 2015… Depuis cette année 2015 la vie de nous tous a changé, avec la prise de conscience d’une escalade dans les tensions mondiales qui menaçait directement Paris, la France et l’Europe. En “citoyen parisien” j’ai ressenti dès le début la désagréable sensation d’un “décollement annoncé” entre un passé contradictoire — mais foncièrement inspiré aux principes de la Tolérance, de la Solidarité ainsi que de la fonction stratégique de la Culture et de l’Art, tout cela sous l’inébranlable abri de la Liberté — et un présent-futur gouverné par l’Égoïsme et la Peur, piégé sans répit par le double tranchant du mot Sécurité.

En 2017, c’est mon équilibre familial qui a basculé, ne me laissant plus, dès lors, cette insouciance de jouer à cache-cache avec la vie. Cependant, ma présence sur le portrait inconscient, même si flottante, ne se laissait pas totalement submerger par l’écrasante poids de nouvelles responsabilités.

En début 2020, je venais juste de tomber moi-même malade d’une “pneumonie organisée”, dont je soigne encore les effets indésirables, quand l’épidémie de Covid-19 a tout balayé de mes petites certitudes quotidiennes en me donnant la sensation pas du tout rassurante de partager ma disgrâce avec à peu près tous les êtres de la planète. Nous tous, et Paris aussi, devenions d’emblée “citoyens” d’un monde au tournant d’une crise on ne pouvait plus redoutable. D’ailleurs, cette citoyenneté partagée n’avait pas la même nature, combative et insouciante à la fois, de notre citoyenneté parisienne, tandis que, partout dans le monde, les hommes au pouvoir se montraient tout à fait incapables de traire profit de l’évidence des faits : si la liberté de tout un chacun est fortement menacée par la lâche violence de grands et petits troupeaux à l’esprit malveillant et mafieux, les êtres vivants de la planète, y compris les hommes et les femmes, sont désormais au tournant de leur survie gravement menacée aussi. Dans cette période, hantée surtout par le Covid-19, j’ai été incapable de m’exprimer sur le blog. Tout en étant constamment calé dans les événements, les solutions bonnes et mauvaises, les polémiques et aussi les boutades plus ou moins efficaces et provocatrices à l’adresse de nos gouvernants et notamment de notre Président, je ne pouvais pas m’empêcher de demeurer muet, comme paralysé, moins par la peur de m’ajouter aux nombreux septuagénaires que le virus avait déjà fait disparaître que par l’indicible indignation vis-à-vis du manque de participation responsable des uns et des autres. Il s’agissait en tout cas d’un sentiment mitigé par les nombreux signaux positifs qui m’ont réchauffé le cœur au jour le jour : Paris était en train de résister, s’opposant de toutes ses forces à la sombre homologation sécuritaire, sans l’attaquer de façon bruyante mais plutôt en la contournant au nom de cet irréductible besoin de société et d’échange entre les humains qui “nous” caractérise.

Le confinement aidant à m’identifier davantage dans l’ambiance parisienne, j’ai fini même pour découvrir une parenté entre mon appartement “haussmannien”, pas loin des deux Gares et du Canal Saint-Martin, avec l’appartement “umbertino” (d’empreinte piémontaise, donc un peu à la française). où je suis né, pas loin de via Veneto et Villa Borghese… Sans pouvoir bouger de ces quatre murs, j’ai intensifié mes échanges téléphoniques avec les personnes en Italie qui me sont les plus chères… Cela m’a notamment amené à mettre provisoirement de côté cet exercice merveilleux de la langue de Camus et de Saint-Exupéry, pour dialoguer par mail, en italien, avec Nemi, l’une de mes plus chères amies de Rome. Pendant une année entière et encore aux débuts de ce 2021 de commémorations, j’ai fixé sous son œil bienveillant mes souvenirs d’université, mes hauts et mes bas de 1968, avant d’entamer le nœud crucial du passage de la “laurea” et de la difficile entrée dans le monde du travail, octroyée enfin (avril 1972) par le déplacement à Bologne… Puisque je ne cache rien en ce compte-rendu extraordinaire, les premiers six mois de cette années 2021 ont été marqués par une progressive défaillance de la vue se traduisant, paradoxalement, en une activité forcenée : d’un côté j’avais échafaudée l’idée de donner suite aux “lettres à Nemi” en élargissant le nombre de mes destinataires “inconnues” avec qui je rêvais de partager la suite raisonnée de mes souvenirs d’Italie et de France ; de l’autre côté, pour des articles qui verront prochainement le jour, j’ai longuement fouillé sur tout ce qui apparentait, comme il me semblait évident, Jean-Jacques Rousseau, Albert Camus et Pier Paolo Pasolini. Parallèlement, j’ai cherché et trouvé quelques réponses à mon ignorance au sujet des origines du roman moderne au XIXe siècle : tandis qu’en France, qui en est sans doute la patrie, le roman est salué comme facteur essentiel de libération et civilisation, en Italie, celui-ci ne trouve pas le même accueil ni peut-être la même nécessité. J’avais tout prêt pour une confrontation analytique entre les Misérables de Victor Hugo et Les fiancés d’Alessandro Manzoni, quand l’état de la cornée au niveau de deux yeux a empiré en rendant très pénible l’accès à l’écriture.

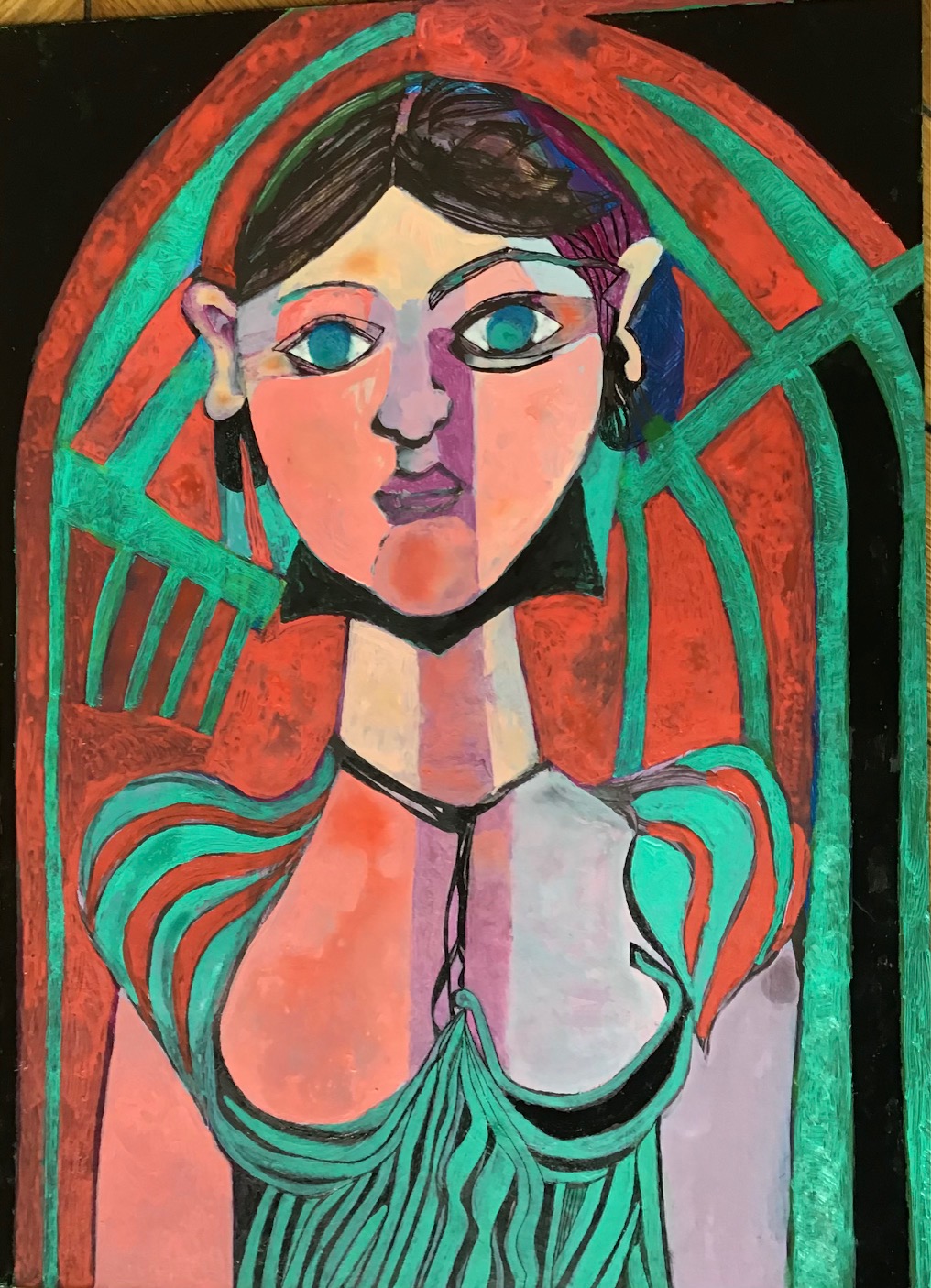

Le 7 juillet dernier j’ai eu une intervention à l’œil gauche dont je suis en train de constater les bienfaits : les progrès dans la vue me donnent un élan inimaginable avant. Cependant, je demeure prudent pour le résultat final, pas encore accompli, que je me souhaite bien sûr rassurant et positif… Je vous écris donc sous l’emprise d’un sentiment de renaissance, accompagné par la sensation qu’il n’y a plus le temps pour de grands projets… Récemment, j’ai rêvé d’un cheval normand, clair et attachant, qui appartenait à mon voisin du troisième étage. Et pour la première fois de ma vie j’ai découvert le plaisir de l’envie : envie de monter sur un cheval ; envie de la mer de Normandie ; envie de me considérer comme acteur et pas que spectateur de ma via artistique. Et cela me donne une grande émotion, cette idée de me consacrer en premier à la peinture et de pouvoir, par elle, donner finalement un sens “publique” à ces 15 ans parisiens qui viennent de s’accomplir.

Je crois donc qu’il y aura bientôt une forme tout à fait nouvelle de me proposer et éventuellement de réfléchir à voix haute sur les questions au fur et à mesure soulevées. Pourtant je vous lègue, ci-dessous, comme hommage au passé contradictoire où la nostalgie du pays du père avait encore un rôle majeur dans mon esprit foncièrement pathétique, ma première lettre à Madame O*.

Très chère O*, le thème de deux maisons (et immeubles) situés à l’Alpha e à l’Oméga de ma vie, se déroulant toujours dans une ville et jamais à la campagne, n’est pas trop loin de l’autre thème ayant pour sujet, très actuel, celui de l’immobilité. Cependant, la relation évidente entre ces deux pistes narratives met en valeur le manque de souffle de mes promenades, n’ayant sous les pieds que des dalles de pierre, de l’asphalte et du ciment au lieu de la terre et des cailloux. Mes couloirs ont été à jamais renfermés par des façades, des fenêtres anonymes, des vitrines et des voitures de toutes tailles formes et couleurs, toujours en mouvement. Si j’avais vécu à la campagne ou alors à la montagne auprès d’une rivière, comme Jean-Jacques Rousseau, j’aurais marché au milieu des arbres et des buissons avec le plaisir de cogner de mes pieds contre des animaux grands ou petits, ou alors de voir les nuages de mes rêves déchirés par les gribouillis invisibles que dessinent des essaims d’oiseaux, invisibles aussi. Cela m’aurait appris des choses que je connais à peine ou ignore tout à fait, n’ayant pas eu l’esprit tenace d’un flâneur d’illustrations scientifiques de cette fabuleuse Nature que j’aime et je crains à la fois comme une immense Inconnue.

D’ailleurs, ces deux thèmes (1_la confrontation du pays d’origine face à celui d’élection ; 2_l’immobilité) ne seraient pas vraiment intéressants, pour moi et pour quelqu’un qui le suive dans un récit ou dans une fiction, s’il n’y avait pas, là-dedans, une question primordiale que je n’arrive pas à mettre aisément de côté : l’importance vitale, dont je te parlais, de l’accueil et de la solidarité dont chaque être humain a toujours besoin pour vivre, rêver et envisager des œuvres qui demeurent. Ces trois suggestions narratives se croisent et se mêlent sans cesse dans mon vécu, aboutissant sur une grande place vide où je me rends régulièrement soit pour donner libre cours à mon dialogue intérieur soit pour me libérer de mes angoisses ayant parfois l’apparence et la lourdeur de fixations aiguës. Il s’agit d’une place accoudée sur la mer, ressemblant un peu à la piazza dell’Unità de Trieste. Un endroit lumineux, balayé par un vent brusque et violent, comme justement il arrive à Trieste, où ce vent est appelé “la bora”. Pour ne pas tomber à terre, ou rouler comme un ballon de paille jusqu’à l’austère embarcadère à pic sur l’eau, je m’accroche à l’un des réverbères en fonte qui sont là depuis deux ou trois siècles, auxquels sans doute Italo Svevo et James Joyce se sont jadis eux aussi accrochés, lors de leurs promenades dangereuses au bord de la psychanalyse : là je me tracasse la tête à la recherche d’une explication : « D’où jaillit en moi cette obsédante soif d’un ailleurs ? » Il ne s’agit pas d’un ailleurs qu’on puisse imaginer de voir au-delà de l’horizon bleu surmontant les toits de cette ville en fin de compte irréelle. Ce n’est pas non plus un endroit fabuleux au-delà des collines, juste après cette frontière invisible séparant des gens qui se connaissent et se parlent dans une langue commune…

Quitté le vent de Trieste, je me découvre assis dans une autre place italienne, vide de gens. Je suis en train de rentrer à Rome et j’ai choisi Sienne pour une étape intermédiaire : je l’ai choisie justement parce qu’elle se déroule autour de cette place en pente irrégulière tout comme la coquille d’une limace autour de son ventre molle. Je me laisse bercer par l’atmosphère douillette et les voix connues de cette piazza del Campo et j’y vois toute l’Italie rouler autour de moi comme un manège : tout en ressentant la précarité de cette halte lumineuse et les menaces du temps que tout abîme ou détruit, je perçois dans ce long travelling de murs, de portes, de colonnes et de rambardes en fer forgé, que ma fantaisie y a catapultés, un sentiment partagé d’éternité et d’attachement à l’histoire ainsi qu’à la culture qu’immortalisent ces palais et ces églises — ô combien fragiles ! ô combien solides ! — Le provisoire du voyage me rend précaire et anxieux, cependant je ne saisis pas encore ce sentiment affreux d’avoir subi l’abandon qui me pousserait à chercher ailleurs mon bonheur et mon équilibre.

Ce fut à Rome — dans mes trajets presque immobiles en voiture ou dans les transports communs —, que cette envie de fuir se déclencha de façon irrémédiable. Une envie que je ne veux pas trop analyser, maintenant, tant d’années après. Cela sortira naturellement des souvenirs de ma dernière Italie ainsi que des souvenirs de ma première France. Jusqu’au tournant où deviendront très importants aussi (surtout) mes souvenirs d’enfance (donc de ma première Italie) destinés à renouer une chaleureuse correspondance avec mes ressentis de vieillesse. Comme tu le sais déjà (et tu le verras expliqué davantage), mon amour pour la France a été de longue date et peut-être n’aurait-il pas abouti au déménagement de Rome à Paris s’il n’y avait pas eu l’amour de loin pour cet ectoplasme nommé Bordeaux, et bien sûr s’il n’y avait pas eu Hortense Lamy, une professeure unique au monde que je considère comme ma maîtresse de vie, m’ayant transmis de façon indélébile l’essence d’une culture et d’une langue que depuis je n’ai plus considéré comme étrangère. Mon ailleurs préféré et sans doute unique se situe donc en France, où je trouve toujours des personnes, comme toi, où je reconnais, de loin, des repères indispensables, des havres de dialogue et de compréhension réciproque avec la certitude d’être chez moi. Avec toi, je vais entamer, si tu es d’accord, une longue promenade (qui pourrait s’étendre pour quelques mois, même au-delà de la souhaitée “mort du virus” et du retour à la vie normale), dont la première partie, jamais racontée à personne de façon systématique, sera titrée “La véritable histoire de la foule de Bordeaux”. Si tout va bien la deuxième partie racontera “L’installation à Paris” (récit de mes premières années avec Gabriella et Paolo, où se situe notre première rencontre); la troisième “Les épreuves” (connaissance de Paris à travers les cabinets médicaux, les pharmacies et les hôpitaux, mais aussi à travers les performances de Gabriella et mes rencontres avec les poètes, les écrivains et les artistes français, dont une certaine Isabelle Tournoud) ; et la quatrième “Paris s’en sortira” (où je parlerai évidemment des cinq dernières années: à partir de la tuerie de Charlie Hebdo jusqu’à l’enfermement du Covid, en passant par l’incendie de Notre Dame)…

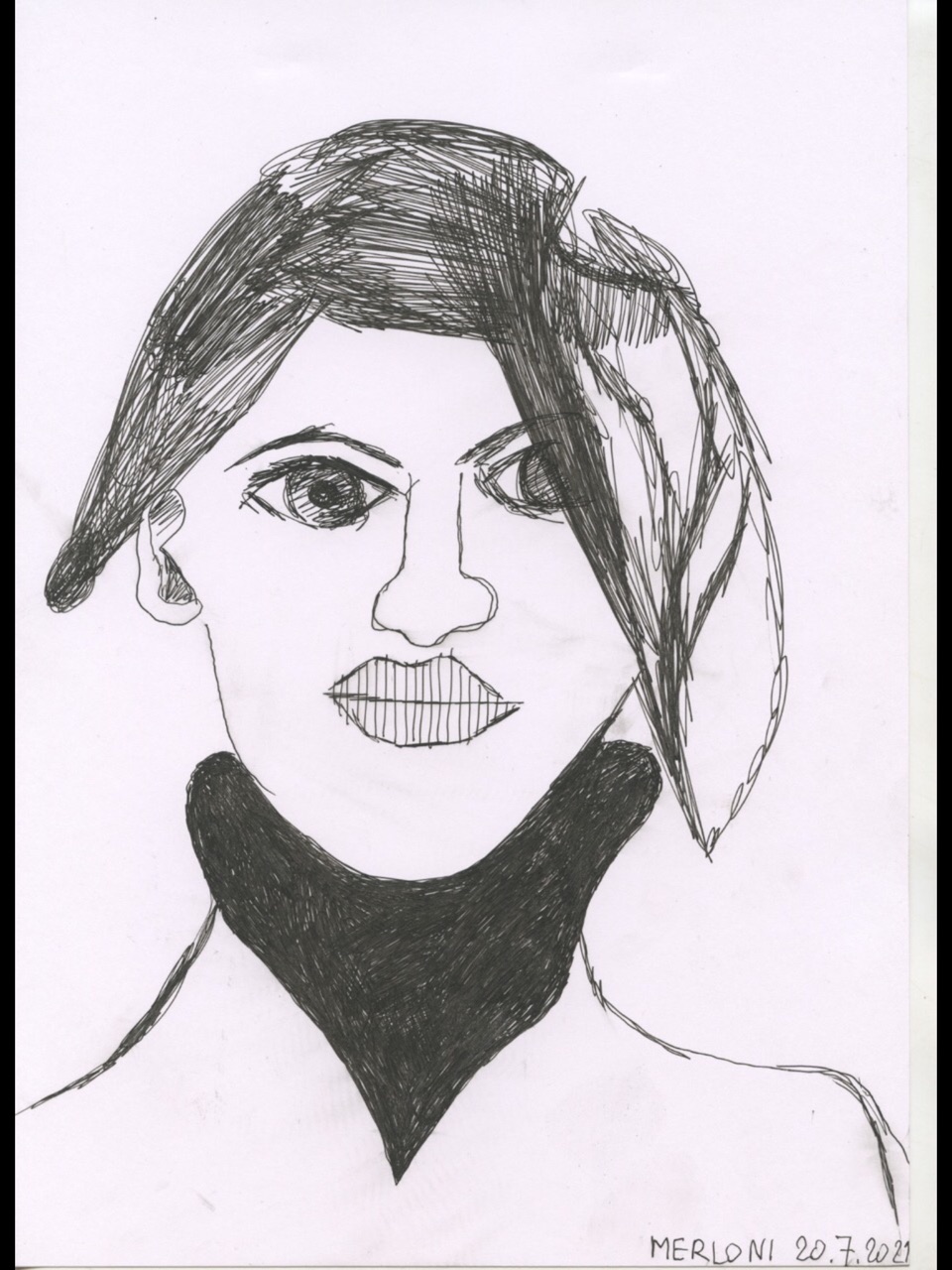

Giovanni Merloni

Oh Giovanni le choc de retrouver le portrait… les chocs de suivre ce qui vous arrive, le plaisir du mieux même fragile et surtout le piaisir de vous retrouver, quoi que vous en pensiez, tel qu’en vous-même ‘:-)

voeux fervents et amicaux

Merci du fond du cœur, Brigitte ! En me souvenant qu’on se tutoyait je te dis que tu es la plus sensible et parmi les plus chères… j’essaierai, pour mon bonheur surtout, d’être présent sur le blog, paradoxalement le lieu le plus adapté pour dire les choses qu’on a à dire…

J’avais vu passer, récemment sur Twitter, cher Giovanni, un portrait que tu avais offert à f_lebel qui disait s’en servir comme fond d’écran, et je me suis dit que tu avais repris le pinceau dans une main et peut-être le clavier… dans les deux autres !

Ton récit est finalement rassurant : tu as retrouvé l’œil aigu du peintre, de l’observateur et de l’écrivain. Tes souvenirs sont présents, ta présence n’est pas qu’un souvenir.

Tu as donc déjà élaboré tout un programme (une sorte de série en quatre épisodes, puisque les « serial killers » sont dans le vent ou la « bora ») et l’entrelacement qui joint, mêle et assimile l’Italie et la France, écrites ou peintes par toi, représentent un bel itinéraire bilingue et pas bavard pour ne rien dire.

Au plaisir de te revoir alors, puisque le boulevard de Magenta n’est pas loin du canal Saint-Martin que nous partageons, et en bonne forme comme tu nous le laisses entrevoir avec ton dynamisme et ton amour de la poésie sous toutes ses facettes !

Dominique

Merci infiniment, Dominique, tes mots me font chaud au cœur !Je vais reprendre très doucement, et reviendrai bientôt visiter les blogs des amis plus chers, dont le tien m’avait particulièrement manqué.

Dès que possible je te ferai signe pour une rencontre amicale dans un café du Canal

Encore merci !

Giovanni

Ceci est bien noté, même tardivement !!! 🙂