Les cendres de Pasolini

Les cendres de Pasolini

Si je fouille dans mes souvenirs des années 1960, j’y trouve déjà, bien avant la date du 1er mars 1968, plusieurs épisodes et circonstances qui ont contribué au déclenchement, dans mon pays, des phénomènes politiques et sociaux tout à fait inédits des années « chaudes » de 1968 et 1969.

Il s’agit parfois d’événements que j’ai observés en première personne, comme l’occupation de l’université La Sapienza de Rome en avril-mai 1966, à la suite de l’homicide de l’étudiant Paolo Rossi devant la faculté de Lettres. Ce fut la énième preuve d’une tension qui montait depuis longtemps : entre les institutions universitaires, sourdes et rigides à toute demande de modernisation, et les étudiants, de plus en plus inquiets pour leur travail futur. Ce fut aussi, pour les étudiants, le tournant de la pleine et définitive prise de conscience : nous étions tous engagés, désormais, dans une confrontation politique majeure dont il fallait se charger.

Cependant, il faut attendre la journée du 1er mars 1968, marquée par les affrontements entre policiers et étudiants en face de la faculté d’architecture de Valle Giulia à Rome, pour assister au changement attendu. Une véritable « bataille » donnant lieu à son tour à l’explosion d’un phénomène qui allait bien au-delà de ce qu’on avait envisagé à la veille. Un phénomène, appelé synthétiquement « le ’68 », qui a touché dans le vif nos existences individuelles ainsi que les évolutions successives de la vie politique en Italie.

Dans ma récente lettre à Giorgio Muratore, j’avais mis en évidence un épisode arrivé pendant une assemblée des étudiants, dans l’amphi de la Faculté, quelques jours après cette bataille. Dans le but de développer, dans les articles successifs, une réflexion sur notre expérience commune — le projet-livre titré « Droit à la ville » que nous partageâmes avec d’autres camarades — par rapport aux engagements que nous avons ensuite assumés, tel le travail d’urbaniste que j’avais entamé auprès de la région Emilia-Romagna à Bologne.

Une phase de ma vie brusquement interrompue, dans un contexte, celui de Bologne, qui a forcément changé avec le temps, qui représente, en tout cas, pour moi, la preuve que des choses très positives ont existé et résisté pendant longtemps. En même temps, je ne peux pas ignorer qu’il y a eu un moment où notre pays a cessé de progresser, une heure « x » à partir de laquelle l’on assiste au gaspillage des énergies et du patrimoine culturel et professionnel de notre génération (et des suivantes) jusqu’à échouer, aujourd’hui, dans un impressionnant « analphabétisme de retour », une véritable rupture dans le cercle vertueux du progrès civil et culturel dont l’Italie a été pendant longtemps un exemple unique.

Cela m’inquiète énormément, d’autant plus que je vois en cette régression le reflet de la série infinie des pas en arrière auxquels on a été confrontés au fur et à mesure que la corruption a pris le dessus en Italie. Cette corruption, ou décadence, ou dégénération, touchant désormais tout le pays, a bien sûr des raisons profondes et lointaines, qui mériteraient d’être fouillées à fond. Je ne saurais pas le faire, même si quelques éléments d’une telle analyse pourraient très bien jaillir de ce que j’ai vu et vécu personnellement au cours des années.

J’ai fait en tout cas, dans mon blog, le choix de me borner surtout aux aspects esthétiques ou spécifiques de l’activité des artistes, des architectes ou des urbanistes qui sont touchés inévitablement par lesdites transformations et régressions.

D’ailleurs, je ne peux pas « sauter » au thème spécifique de l’urbanisme et de ce livre collectif sur « le droit à la ville » sans m’interroger sincèrement, en dehors de toute emphase, autour de la « bataille de Valle Giulia ». Ce que je ferai dans une des prochaines publications du « portrait inconscient ».

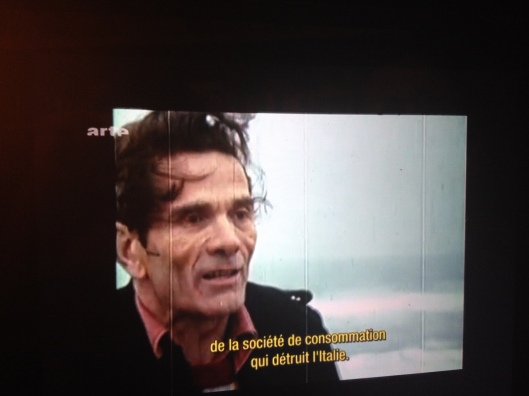

Aujourd’hui, ayant lu et relu plusieurs fois « Le PCI aux jeunes », le poème que Pier Paolo Pasolini adressa aux chefs du mouvement des étudiants au lendemain des affrontements, j’ai décidé de le traduire en français, le proposant ainsi pour une lecture qui se révélera, je crois, aussi intéressante qu’indispensable.

Ce poème de Pasolini contient plusieurs prémonitions. La polémique sur les policiers, dans lesquels il voit surtout de jeunes venant de familles pauvres et marginales, est connue. Cette polémique correspond d’ailleurs à son thème philosophique et poétique primordial. Allant en contre-courant par rapport au monde de la politique ainsi qu’à celui de la culture, Pasolini se revendique « anti-bourgeois », nourrissant ses chefs d’œuvre d’une vision, toujours originale et efficace, où le réalisme s’épouse à une idéologie de la catharsis et de la victoire morale du bien sur le mal et du beau sur le laid, même dans les situations les plus pénibles et douloureuses.

Pasolini a parfaitement raison quand il dit que les policiers ne s’identifient pas à l’institution policière. Il a aussi raison quand il affirme que la police intervenant dans une université… n’est pas la même police qui entre dans une usine occupée.

Et, bien sûr, il a raison lorsqu’il découvre dans ce mouvement des étudiants de 1968 un fond d’anticommunisme, voire de déception ou de méfiance envers ce Parti jusque-là charismatique.

Il s’agissait en tout cas d’un anticommunisme à l’italienne, où « l’ennemi PCI » était, comme le dit Pasolini, un parti « à l’opposition » qui respectait scrupuleusement les règles du système parlementaire dont il était le principal défenseur. Un parti qui avait d’ailleurs essayé, même dans les moments les plus dramatiques, de « ne pas accepter les provocations », évitant soigneusement d’affronter la police…

Donc, au-delà du choc émotif que les mots abrupts et sincères de Pasolini provoquent, on ne peut qu’adhérer au fond de ce que courageusement l’auteur des « cendres de Gramsci » déclare ou, pour mieux dire, proclame.

Et pourtant, en relisant ce texte quarante ans depuis la disparition violente de son Auteur, je dois avouer un sentiment d’angoisse. Pourquoi Pasolini, après avoir conseillé à ces jeunes « désemparés » de s’intégrer activement dans le plus grand parti de la gauche — pouvant se vanter d’une longue tradition de luttes et de conquêtes sociales et culturelles — a-t-il manifesté sa tentation personnelle d’abandonner de but en blanc sa foi irréductible dans la révolution, pour adhérer dorénavant à cette mode de la guerre civile ?

Tout le monde sait que Pasolini a été toujours en dehors de telles logiques, même s’il a mûri dans le temps, intérieurement et dans ses œuvres incontournables, une vision de plus en plus pessimiste des dérives probables que notre pays allait traverser. Sa vision, proche à celle de Gandhi ou Anna Arendht beaucoup plus qu’à celle d’Herbert Marcuse, philosophe à la page chez les étudiants de 1968, se relie d’ailleurs à l’idée de Gramsci d’une interprétation du verbe de Karl Marx cohérente à la réalité italienne, à ses âmes et cultures multiples. En plus, grâce à sa sensibilité à fleur de peau, Pasolini saisissait au vol le « jeu dangereux » qui se cachait dans l’esprit combattant des étudiants qui avaient participé aux événements de Valle Giulia.

Et il avait saisi aussi la faiblesse du pachyderme : ce parti communiste italien qui n’avait pas su ni probablement voulu ouvrir aux jeunes, se renouvelant comme les temps l’exigeaient.

Tragiquement, dans le final désespéré du message publié ci-dessous, la méfiance de Pasolini envers la capacité du PCI d’assumer jusqu’au bout ses responsabilités est plus forte que la haine envers les bourgeois, ses anciens ennemis.

Depuis la bataille de Valle Giulia et les manifestations qui suivirent, l’extrême droite des bombes et des coups d’État ne fut plus seule à menacer de l’extérieur notre république parlementaire et son précaire équilibre. Après une phase d’euphorie imprudente, caractérisée par un gigantesque mélange des genres, de nouveaux sujets se sont présentés sur la scène « à gauche de la gauche ». Avaient-ils l’illusion de « tout résoudre » et de « tout comprendre » comme « Les Justes » de Camus, ou alors, comme le dit Pasolini, voulaient-ils s’emparer du pouvoir tout court, par quelques raccourcis ?

Giovanni Merloni

Le PCI aux jeunes ! [1]

Je suis désolé. La polémique contre

le Pci, il fallait la faire dans la première moitié

de la décennie passée. Vous êtes en retard, chers.

Cela n’a aucune importance si alors vous n’étiez pas encore nés:

tant pis pour vous.

Maintenant, les journalistes de tout le monde (y compris

ceux qui travaillent auprès des télévisions)

vous lèchent (comme l’on dit encore dans le langage

universitaire) le cul. Moi non, chers.

Vous avez des gueules de fils à papa.

Je vous haïs, comme je haïs vos papas.

Bonne race ne ment pas.

Vous avez le même œil méchant.

Vous êtes craintifs, incertains, désespérés

(très bien !) mais vous savez aussi comment être tyranniques, des maîtres chanteurs sûrs et effrontés :

là, ce sont des prérogatives petites-bourgeoises, chers.

Hier, à Valle Giulia, quand vous vous êtes battus

avec les policiers,

moi, je sympathisais pour les policiers.

Car les policiers sont fils de pauvres.

Ils viennent de sub-utopies, paysannes ou urbaines qu’elles soient.

Quant à moi, je connais assez bien

leur façon d’avoir été enfants et garçons,

les précieuses mille lires, le père demeurant garçon lui aussi,

à cause de la misère, qui ne donne pas d’autorité.

La mère invétérée comme un porteur, ou tendre,

pour quelques maladies, comme un petit oiseau ;

les frères nombreux ; le taudis

au milieu des potagers de sauge rouge (dans des terrains

d’autrui, lotis) ; les bassi [2]

au-dessus des égouts ; ou les appartements dans les grands

bâtiments populaires, etc. etc.

Et puis, regardez-les, comment s’habillent-ils :

comme des clowns,

avec cette étoffe rugueuse sentant la soupe

les intendances et le peuple. La pire des choses, naturellement,

c’est l’état psychologique qu’ils ont atteint

(rien que pour quarante mille lires le mois) :

sans plus de sourire,

sans plus d’amitié avec le monde,

séparés,

coincés (dans un type d’exclusion qui n’à pas d’égal) ;

humiliés par la perte de la qualité d’hommes

pour le fait d’être des policiers (quand on est haïs on haït).

Ils ont vingt ans, votre âge, chers et chères.

Nous sommes évidemment d’accord contre l’institution de la police.

Mais prenez-vous-en à la Magistrature, et vous verrez !

Les garçons policiers

que vous avez frappés

par un sacré banditisme de fils à papa

(attitude que vous héritez d’une noble tradition

du Risorgimento [3]),

ils appartiennent à l’autre classe sociale.

À Valle Giulia, hier, il y a eu ainsi un fragment

de lutte de classe : et vous, chers (même si de la part

de la raison) vous étiez les riches,

tandis que les policiers (qui étaient de la part

du tort) étaient les pauvres. Belle victoire, donc,

la vôtre ! En ces cas,

aux policiers on donne les fleurs, chers. Stampa et Corriere della Sera [4],

News- week et Le Monde

ils vous lèchent le cul. Vous êtes leurs fils,

leurs espérance, leur futur : s’il vous reprochent

il n’organisent pas, cela c’est sûr, une lutte de classe

contre vous ! Au contraire,

il s’agit plutôt d’une lutte intestine.

Pour celui qui est au-dehors de votre lutte,

qu’il soit intellectuel ou ouvrier,

il trouverait très amusante l’idée

d’un jeune bourgeois qui flanque des coups à un vieux

bourgeois, et qu’un vieux bourgeois renvoie au cachot

un jeune bourgeois. Doucement

le temps d’Hitler revient : la bourgeoisie

aime se punir de ses propres mains.

Je demande pardon à ces mille ou deux mille jeunes, mes frères

qui s’engagent à Trento ou à Turin,

à Pavia ou à Pisa,

à Florence et un peu à Rome aussi,

mais je dois dire : le mouvement des étudiants (?)

ne fréquente pas les évangiles ne les ayant jamais lus

comme l’affirment ses flatteurs entre deux âges

pour se croire jeunes, en se faisant des virginités

qui font du chantage ;

une seule chose les étudiants connaissent vraiment :

le moralisme du père magistrat ou professionnel,

le banditisme conformiste du frère majeur

(naturellement dirigé sur la même route du père),

la haine pour la culture de leur mère, d’origines

paysannes même si déjà éloignées.

Cela, chers fils, vous le savez.

Et vous appliquez cela à travers deux sentiments

auxquels vous ne pouvez pas déroger :

la conscience de vos droits (on le sait bien,

la démocratie ne considère que vous) et l’aspiration

au pouvoir.

Oui, vos horribles slogans tournent toujours

autour de la prise du pouvoir.

Je lis dans vos barbes des ambitions impuissantes,

dans vos pâleurs du snobisme désespéré,

dans vos yeux fuyants des dissociations sexuelles,

dans l’excès de santé de l’arrogance, dans le peu de santé du mépris

(juste pour quelques-uns, une minorité d’entre vous, venant de la bourgeoisie

infime, ou de quelques familles ouvrières

ces défauts ont quelque noblesse :

connais toi même [5] et l’école de Barbiana [6] !)

Réformistes !

Faiseurs de choses !

Vous occupez les universités

tout en affirmant que cette même idée devrait venir

à des jeunes ouvriers.

Et alors : Corriere della Sera et Stampa [4],

Newsweek et Le Monde

auront-ils autant de sollicitude

jusqu’à essayer de comprendre leurs problèmes ?

La police se bornera-t-elle à subir un peu de coups

à l’intérieur d’une usine occupée ?

Mais, surtout, comment un jeune ouvrier

pourrait-il s’accorder d’occuper une usine

sans mourir de faim dans trois jours ?

allez occuper les universités, chers fils,

mais donnez moitié de vos revenus paternels même si exigus

à des jeunes ouvriers pour qu’ils puissent occuper,

avec vous, leurs usines. Je suis désolé.

C’est une suggestion banale,

une provocation extrême. Ma surtout inutile :

parce que vous êtes bourgeois

et donc anticommunistes. Les ouvriers, quant à eux,

ils sont restés au 1950 et même avant.

Une idée archéologique comme celle de la Résistance

(qu’on aurait dû contester il y a vingt ans,

tant pis pour vous si vous n’étiez pas encore nés)

existe encore dans les poitrines populaires, dans la banlieue.

Il se trouve que les ouvriers ne parlent pas le français ni l’anglais,

et juste quelqu’un, malchanceux, le soir, dans la cellule,

s’est efforcé d’apprendre un peu de russe.

Arrêtez de penser à vos droits,

arrêtez de demander le pouvoir.

Un bourgeois racheté doit renoncer à tous ses droits,

bannissant de son âme, une fois pour toujours,

l’idée du pouvoir.

Si le Gran Lama sait qu’il est le Gran Lama

cela veut dire que celui-là ce n’est pas le Gran Lama (Artaud):

donc, les Maîtres

– qui saurons toujours qu’ils sont des Maîtres –

ils ne seront jamais des Maîtres : ni Gui [7] ni vous

ne réussirez jamais à devenir des Maîtres.

On est des Maîtres si l’on occupe les Usines

non les universités : vos flatteurs (même Communistes)

ne vous disent pas la banale vérité : vous êtes une nouvelle

espèce d’apolitiques idéalistes : comme vos pères,

comme vos pères, encore, chers ! Voilà,

les Américains, vos adorables contemporains,

avec leurs fleurs ridicules, ils sont en train d’inventer,

eux, un nouveau langage révolutionnaire !

Il s’inventent cela au jour le jour !

Mais vous ne pouvez pas les faire, parce qu’en Europe il y en a déjà un :

pourriez-vous l’ignorer ?

Oui, vous voulez ignorer (avec la grande satisfaction

du Times et du Tempo [8]).

Vous ignorez cela en allant, avec votre moralisme provincial,

“plus à gauche”. Étrange,

abandonnant le langage révolutionnaire

du pauvre, vieux, officiel

Parti Communiste,

inspiré par Togliatti [9]

vous en avez adopté une variante hérétique,

mais sur la base de l’idiome référentiel le plus bas,

celui des sociologues sans idéologie.

Vous exprimant ainsi,

vous demandez tout par les mots,

tandis qu’en ce qui concerne les faits,

vous ne demandez que des choses auxquelles

vous avez droit (en braves enfants de bourgeois) :

une série de réformes qu’on ne peut plus reporter,

l’application de nouveaux méthodes pédagogiques

et le renouvèlement d’un organisme de l’état.

Bravo ! Quels saints sentiments !

Qu’elle vous assiste, la bonne étoile de la bourgeoisie !

Enivrés par la victoire contre les jeunes hommes

de la police, contraints par la détresse à servir,

ivres pour l’intérêt de l’opinion publique

bourgeoise (que vous traitez comme le feraient des femmes

qui ne sont pas amoureuses, qui ignorent et maltraitent

le soupirant riche)

mettez de côté l’unique outil vraiment dangereux

pour combattre contre vos pères :

c’est-à-dire le communisme.

J’espère que vous l’avez compris :

faire les puritains

c’est une façon pour s’empêcher

l’ennui d’une véritable action révolutionnaire.

Mais allez, plutôt, fous, assaillir les Fédérations !

Allez envahir les Cellules !

allez occuper les huis

du Comité Central : Allez, allez

vous camper Via des Botteghe Oscure [10] !

Si vous voulez le pouvoir, emparez-vous, du moins, du pouvoir

d’un Parti qui est pourtant à l’opposition

(même si mal fichu, pour la présence de gens

en de modestes vestes croisées, de boulistes, d’amants de la litote,

de bourgeois qui ont le même âge de vos papas dégueulasses)

ayant comme but théorique la destruction du Pouvoir.

Que celui-ci se décide à détruire, entre-temps,

ce qu’il y a de bourgeois en lui,

je doute assez, même avec ce que vous apporteriez,

si, comme je viens de dire, bonne race ne ment pas…

De toute façon : le Pci aux jeunes, ostia [11] !

Mais, hélas, que vais-je vous suggérer ? Que vais-je vous conseiller ? Où est-ce que je suis en train de vous pousser ?

Je me repens, je me repens !

J’ai perdu la route qui mène au mal mineur,

que Dieu me maudisse. Ne m’écoutez pas.

Aïe ! aïe ! aïe !

victime et maître de chantage,

je soufflais dans les trombes du bon sens.

Heureusement, je me suis arrêté à temps,

en sauvant tous les deux,

le dualisme fanatique et l’ambiguïté…

Cependant, je suis sur le bord de la honte.

Oh Dieu ! que je doive prendre en considération

l’éventualité de faire, à votre flanc, la Guerre Civile

mettant de côté ma vieille idée de Revolution ?

Pier Paolo Pasolini

TEXTE EN ITALIEN

[1] « Le Parti communiste italien aux jeunes !, publié par La Repubblica le 16 juin 1968, avec cette note : « La poésie de l’auteur des “cendres de Gramsci”, Les vers sur les affrontements de Valle Giulia qui ont déchaîné de dures répliques parmi les étudiants.

[2] habitations pauvres dont l’entrée se trouve à même la rue, caractéristiques de Naples.

[3] le mouvement idéal dans lequel plusieurs forces se sont identifiées tout au cours des guerres d’indipendance qui ont enfin abouti à l’Unité d’Italie.

[4] Deux entre les plus importants quotidiens italien de l’époque (avec La Repubblica)

[5] ce que nous tous héritons de Socrate

[6] glorieuse école populaire crée par don Milani https://it.m.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Milani

[7] ministre de l’instruction publique en 1968

[8] quotidien de Rome (centre-droite)

[9] leader du PCI d’abord entre 1927 et 1934, ensuite depuis 1938 jusqu’à sa mort (1964)

[10] ancien siège du PCI à Rome

[11] exclamation, typique du nord-est de l’Italie, dont Pasolini était originaire (Friuli), ayant la fonction de souligner une affirmation conclusive et importante.