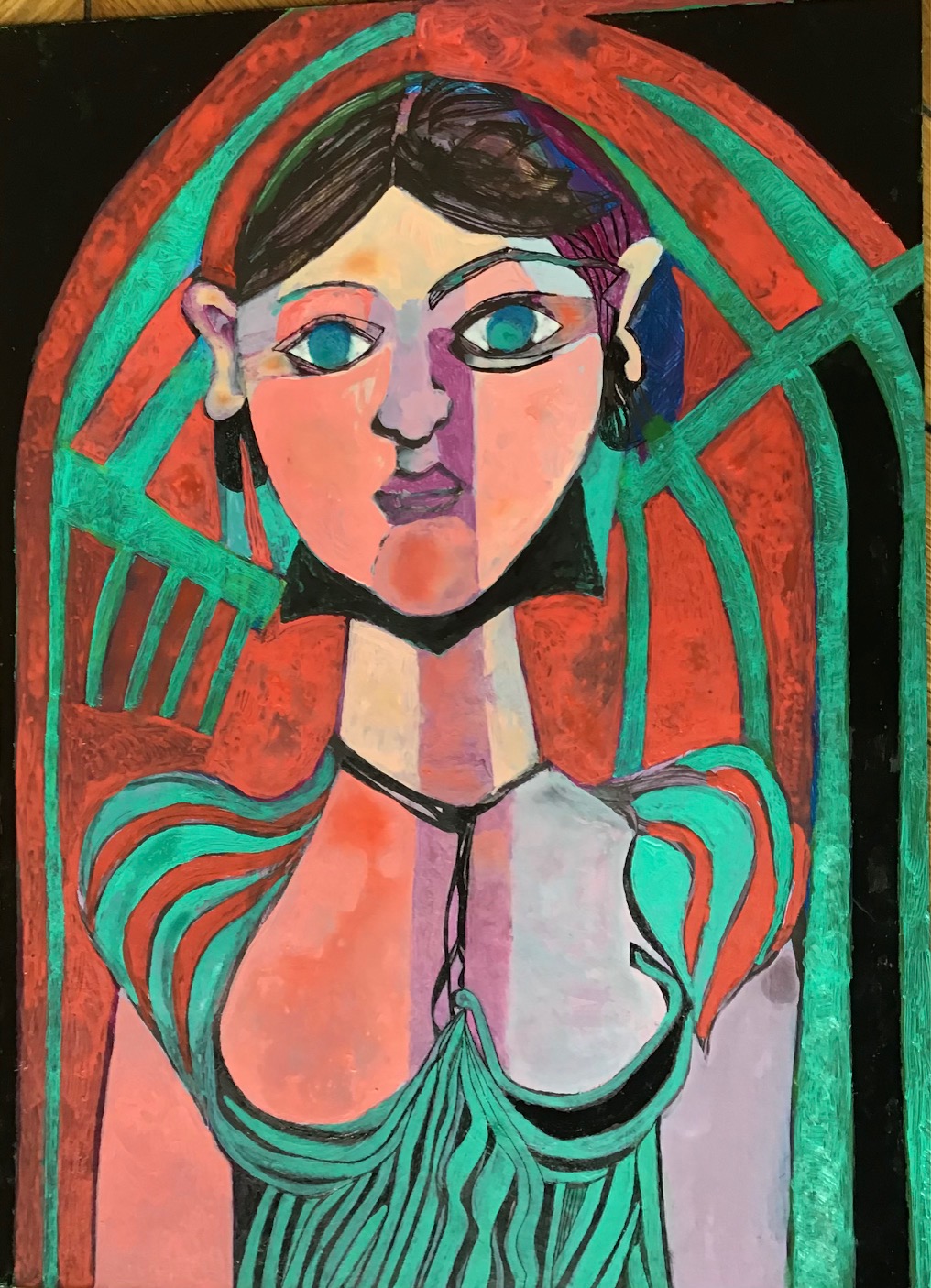

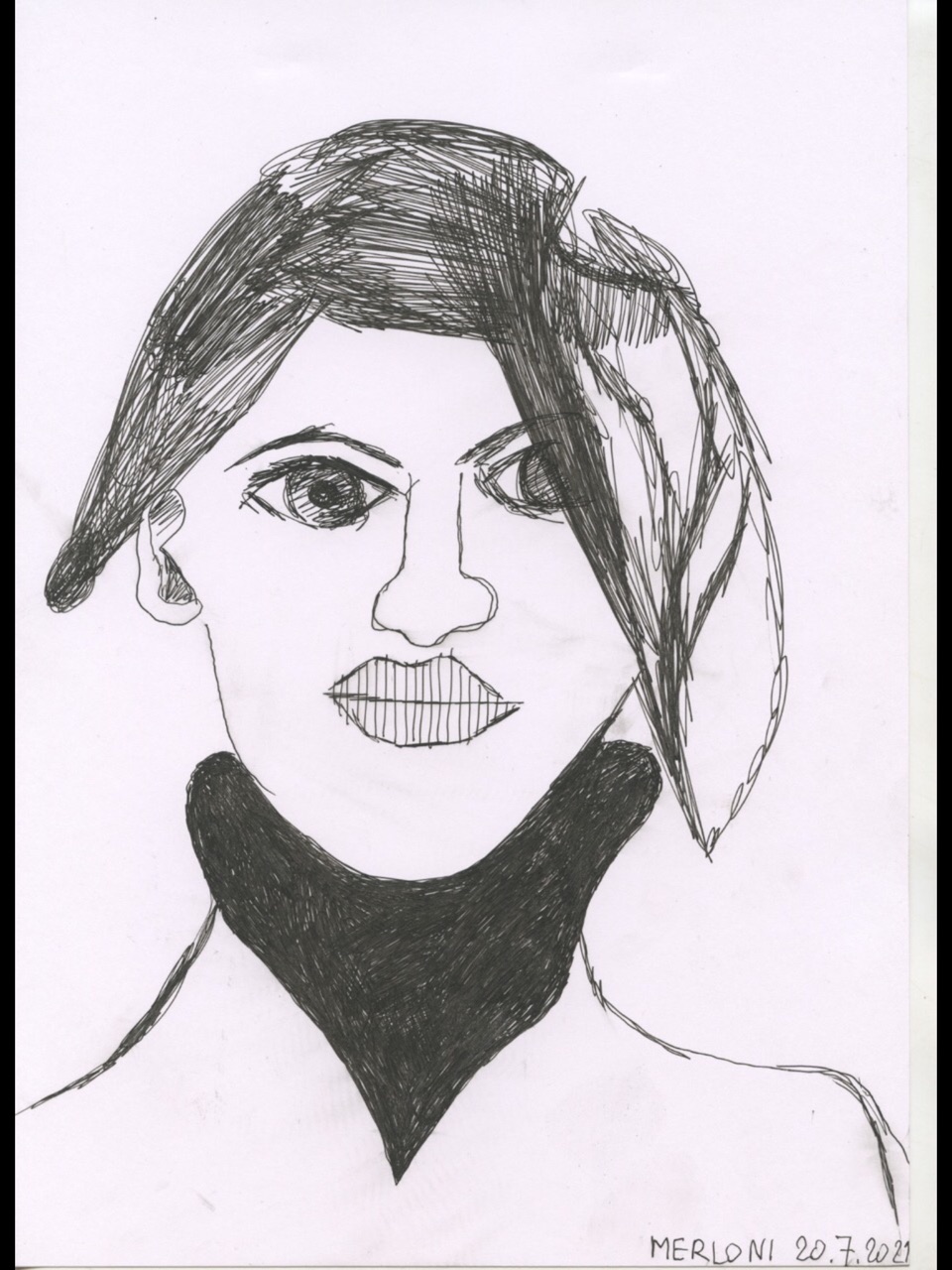

Promenade librement inspirée par les extraordinaires photos

(de véritables tableaux) d’Anne-Sophie Barreau

à l’enseigne de la télépathie — toujours à la recherche

d’une bouée de sauvetage pour tous ceux qui tombent dans

un puits (pendant le jour ou la nuit) et ne savent pas nager.

Admettons que ces tableaux soient porteurs d’une histoire

en dehors de l’histoire d’un pays façonné aux tempêtes

au froid, à l’humidité qui tout pénètre, intimement,

comme une nécessité ;

en dehors de la petite histoire d’un étranger

qui encore très peu connaît de la brume

qui se colle, grise, au ciel et aux maisons,

de cette campagne s’effondrant dans la nuit aquatique,

de cette ville de lumières et chaleurs bien cachées

dans les coulisses éphémères d’auberges bruyantes…

Est-ce que ces tableaux vont aussi raconter,

en raccourci, par d’infimes traces déguisées,

par le biais de la nuit et de la pluie,

notre histoire inconnue, pour la dévoiler enfin

lors des jours de soleil ?

Non, ces tableaux sont les baisers volés d’une histoire oubliée,

d’une longue promenade au loin d’une fenêtre allumée

avant de se décider à monter à l’étage. Ou alors,

s’agit-il de sombres miroirs où s’accoude,

soudain, par hasard, un visage souriant.

Sinon, notre histoire s’arrête à ce sac paresseux

voltigeant derrière Elle, tandis qu’elle se sauve,

en quête de quelqu’un qui ne l’attend pas.

Mais au bord de la gommeuse uniformité

qu’elle traverse, on découvre le soleil,

le halo pâle du jour, dont elle s’échappe

pour atteindre la nuit, ses étranges mystères.

Néanmoins, rien n’est plus fascinant qu’une porte fermée,

à côté d’un sinistre rideau de fer rabattu : cette lumière

rasante, si ressemblante à la lueur chaude d’un foyer,

pointant, au loin, dans le bois de la fable,

est-ce le rayon de l’aube ? est-ce l’éclat envahissant

des feux pompeux d’une auto ? un vaniteux, vieux réverbère ?

Est-ce qu’ils nous ouvriront ?

Est-ce que tu te souviens

du Sésame ouvre-toi, de l’Abracadabra,

de l’Alhambra, de l’Oiseau rebelle… du Code ?

où as-tu caché tes clés ?

Entrons ! Par cette chaude clarté

inondant le marbre de la marche,

la porte semble nous inviter, du moins à attendre,

ratatinés dans un coin pour ne pas déranger.

Si, au contraire, ces images rêveuses sont là

pour nous réapprendre, au-delà des contingences,

au-delà de la peur, au-delà des chagrins personnels

et collectifs ce que nous risquons d’oublier, harcelés

comme nous sommes par des machins sans âme,

obsédants, répétitifs, standardisés ?

En revanche, arpentant la poésie de ces

tableaux notre esprit se libère, jusqu’à faire table rase

de ces affreux cauchemars, réapprenant à marcher,

à effleurer les lueurs de la nuit,

les ombres colorées de la lumière.

On nous octroie la sagesse d’une véritable initiation

à la grandeur de la vie, où le regard du photographe

se déguise en Virgile : nous ne sommes pas seuls

dans l’enfer de la nuit, ni dans son purgatoire.

Ce coup d’œil pénétrant, nous apprend à saisir,

avec émotion, la lumière dans la nuit,

la nuit dans la lumière, nous autorisant le courage

de donner des coups de pied à notre impuissance

face à ceux qui conspirent

contre la beauté désemparée de la vie.

Poursuivant de passage en passage

nous devenons complices de rituels quotidiens,

d’inatteignables transgressions, d’histoires

sans doute redoutables. S’agit-il des images ultimes

de mondes glorieux, hantés, à leur époque,

de passions foudroyantes, d’amourettes fatales ?

Hors de l’impasse, abasourdis sinon euphoriques,

une sensation aiguë s’était emparée de nous

— nous n’avons jamais eu

un véritable but, dans notre vie fragile et protégée —

quand, aussi soudaines qu’inattendues,

des plantes et des fleurs nous ont chatouillés,

inondant de fond en comble la maison-sac à dos

qu’à outrance nous portons, la maison défunte

des sourires, des collations, des chansons, de sincères

baisers qu’on nous offrait sans réserve, et pourtant

disparaissent à jamais.

Il nous réconforte aussi ce blanc sale,

déjà gris, des parois qui se décollent, de ces volets

monotones qui semblent cacher un amour emporté,

intense : exactement ce que nous avons longuement

rêvé. Sommes-nous donc des voyeurs ? Ou alors

sommes-nous en train de nous accrocher à la vie

qui ne cesse, elle, de nous promettre

la solitude de la mort ?

Exactement, tel un coup dans le ventre,

la lumière se révèle par cette ombre en filigrane

ressemblant à une guirlande fanée, entourant

le petit lustre qui serait à l’intérieur… qui sait ?

si je frappe doucement, un mari va m’ouvrir.

Il protestera, il aura peur. Ou alors il répliquera,

par hurlements et menaces, au-delà

de la fenêtre fermée. Ou sinon, pourquoi pas ?

avec circonspection, sa plus jeune fille m’ouvrira,

à demi endormie, arborant ses longs cheveux blonds.

Mais elle ne sourira pas. Aussitôt, en s’écriant :

« maman ! », elle me claquera la persienne au nez.

Chacun de nous, la nuit, se découvre seul, naufragé,

à la recherche tenace du chaud.

Belle nuit, finalement, lorsqu’on se rend compte

que la rue est notre force, notre destin : cette rue

où se promènent les ombres, se racontant d’histoires

de petites incompréhensions, de grandes tragédies

d’histoires de craintes effleurant les nôtres,

se mêlant avec elles. La rue est enfin

notre corps étranger qui nous devient familier,

c’est sa voix péremptoire, nous obligeant à sortir

de cette solitude béate pour broyer un sandwich,

pour se faufiler, effrayés, en des toilettes sordides

ou propres, pour dormir en cachette, avec un œil

ouvert, dans la salle d’attente d’une gare.

Accueillante et bénéfique est pourtant cette halte

que la rue nous octroie au milieu du brouillard, peu

importe si le banc public s’affiche froid ou mouillé :

nos membres aux extrêmes vont s’y recomposer,

tout comme le tourbillon de nos pensées et nos

battements de cœur. À propos, en vous y établissant,

ne vous êtes pas aperçus du silence prodigieux

qui l’entoure ?

Reprendre la route ce n’est pas que traverser le noir et

la pluie, pas non plus qu’aller en avant, essayant de ne pas

tomber. Il ne s’agit pas que de tourner le coin de la rue

pour en prendre une autre : la rue est aussi dévier du plaisir

de nous perdre, arrêtant une décision, un raccourci,

nous agrippant à une rampe de Montmartre même si

nous ne saurons jamais que cette ville est Paris.

Remonter, revenir, c’est ça la rue. Cela n’a aucune importance

de savoir que nous sommes en train de rentrer chez nous,

car nous pourrions tout également revenir là où nous n’avons

jamais eu de maison, là où personne ne nous attend.

Et voilà l’envoûtante sortie du métro Rome !

Que ce soit la nuit ou au petit matin,

l’on se sent solidaire, en débouchant sur Belleville, ou

Ménilmontant, ou Richard Lenoir, envers ces autres

humains, peu importe s’ils sont méfiants ou indifférents :

la rue c’est les couleurs que la lumière peigne

sur les boutiques, sur les enseignes, sur nos vêtements

extravagants: les couleurs du hasard nous ayant emmenés

dans un lieu où l’on voudrait rester.

À contre-cœur la rue nous réveille, nous laissant découvrir

que nous vivons encore. Par la chaleur d’un café brûlant

et d’une tartine, bien sûr, nous sortirons du silence :

pour l’heure, nous laissons le regard se complaire,

voltigeant au ras du sol sur les petits tessons colorés

du passage gracieux. Entre-temps,

nous écoutons les voix et les bruits

du nouveau jour qui en bâillant, ouvre les yeux.

Et, peut-être, il y a quelqu’un, là-dedans, qui nous parle,

qui nous offre sa main.

Ultime étape : à l’abri d’une inédite spontanéité,

la rue nous aide à regarder, de d’intérieur et de l’extérieur,

notre vie comme une fresque, comme un dessin que le temps

rend flou, qu’affligent de petites rouilles, des contours

inégaux ; une œuvre ô combien révolue

que sauve un miracle, lui gardant ses couleurs

encore vives. La rue nous observe

tandis que nous y jetons, comme poubelle,

cette chose seule que nous possédons,

ce corps rêveur que nous négligeons,

que nous malmenons. La rue nous sauve, juste à temps,

nous obligeant à rattraper la vie, ce lourd fardeau

d’erreurs fatales, avant que nous la donnions à tout venant

pour qu’il l’ensevelît dans son ineffable sourire.

Giovanni Merloni